神社と地域を結び付けるものとして、お祭りを例に挙げる神社は少なくないでしょう。中でも、この間々田八幡宮での神事はどこの地域よりも神社と地域を深く結びつけています。「間々田のじゃがまいた」と呼ばれる神事をはじめ、境内には見どころも多く、訪れて楽しめる神社となっています。

また、都心からのアクセスも便利な場所に位置しながら豊かな自然に溢れ、野鳥や野生動物にも出会うことができます。今回は約1300年の歴史を継ぐ間々田八幡宮の魅力について宮司様にお話を伺いました。

間々田八幡宮とは

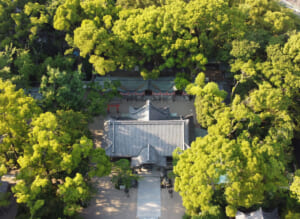

境内の敷地面積は約2万坪。町中にある神社にも関わらず広大な敷地を誇る間々田八幡宮では、その一部を公園として小山市へ貸し出し、市民の方の憩いの場として提供しています。2024年には公園の再整備も行われ、誰もが気持ちよく過ごすことができる場所となりました。

その豊かな自然環境から境内には野生動物も多く見られ、カワセミ、タヌキ、カモ、サギ、カブトムシやクワガタなど都心では見られないような様々な生き物に出会えます。御神木として知られる大きな杉の木や、手を繋いでいるように見える「夫婦杉」など、様々な見どころに溢れた貴重な神社です。これまでにCMや映画のロケ地としても使用されたこともあり、メディアにも注目されています。

地域の子どもたちが中心となって行われるお祭り「じゃがまいた」や、周辺住民と共に行う境内清掃活動など、この町を想い、町からも愛されている神社です。

【間々田八幡宮 特別インタビュー】

間々田八幡宮は、藤原秀郷や源頼朝など歴史に名を残す著名な武将とも縁が深く、頼朝が植えたとされる松の木は、その3代目の命が境内に存在しています。

神社の創建は約1300年前と伝えられており、悠久の時の中で変わることなくこの地を見守り続けてきました。周辺地域のみならず県外からも多くの方が訪れるこの神社の楽しみ方を、たっぷりとお届けします。

敷地総面積約2万坪。約1300年の時を刻む神社。

編集部

編集部こちらは栃木県小山市(おやまし)に鎮座されている神社様ですね。現在の宮司様は栗原様ということでよろしいでしょうか。

はい、現在は私が宮司を務め家族で神社を管理しています。

栃木県というと日光東照宮が有名ですが、神社がある小山市はどういった町でしょうか。

栃木の南端に位置する町で、都内へも比較的アクセスしやすいですし県庁所在地である宇都宮にも行きやすく、いわゆるベッドタウンのような町です。その小山市の南端にあるのが間々田という町で、元々は村でしたが昭和30年代頃に合併により小山市に編入しました。

都心へも通いやすい便利な町なんですね。では、こちらの神社の歴史や由来についてお聞きできますか。

創建や由来については古い書物が残っていないので明確なことは分かっていません。おそらく奈良時代の中期、天平年間の頃の創建ではないかと言われており約1300年ほどの歴史があると考えられます。主祭神は応神天皇として知られる誉田別命(ほんだわけのみこと)、そしてその母であり神功皇后(じんぐうこうごう)として知られる息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)をお祀りしています。ご利益としては厄除け、方位除け、病気平癒、子授けや安産、子育ての神様として知られています。それからこれは余談になるのですが、後にお話する「じゃがまいた」という国の重要無形民俗文化財に指定されている大きなお祭りが文化財に登録される際に、指定に関わった学者さんが実際にこちらへ来て町や神社の様々な部分を見て行かれたことがありました。その学者さんによれば、神社の境内には太古の昔から人々の暮らしに欠かせない豊かな湧き水が湧いていて、なおかつ境内は近くを流れる河川から一段高い位置にあることから、頻繁に起きる河川の氾濫から人々を守る役割を果たしていたようです。そのような理由から、いつしか神社の境内一帯は「特別な場所」と考えられるようになり、やがて「特別な場所」には古墳が作られるようになりました。こうして、人々にとっての「特別な場所」は、地域の祖先の御霊が鎮まる聖地のような場所へと変化していったのではないかとお話しされていました。これは推測ですが、そのような場所であったからこそ、やがて古墳群の中心に自然発生的に人々の祈りの対象となる祠が建てられ、それが現在の間々田八幡宮へと発展していったのではないかと考えております。

間々田八幡宮という社名はこの土地の名前からで間違いないでしょうか。

そうです。地名については諸説あるのですが、ちょうどこの場所が江戸と日光の中間にあたり、豊かな田畑が広がっていたことから間々田になったという説もあります。かつてはこの地に逢いの榎(あいのえのき=間の榎)という大きな榎があり、それがちょうど中間地点に立っていたそうなんです。現在は枯死してしまい石碑だけが残っているのですが、縁結びの名所として江戸から明治時代にかけては多くの方がお参りに来ていたそうです。

なるほど。詳しくありがとうございます。境内の敷地がかなり広いという印象ですが、どれくらいの広さがあるのでしょうか。

おおよそ2万坪の広さがあります。広大な境内は当社の特徴の1つでもありますが、町中にある神社としては破格の広さなのでないかと思います。もちろん山全体がご神体といったスケールの大きな神社様とは比べるべくもないですが、平地にある神社としては、県内でも有数の広さを誇っています。

アクセス方法についてですが、最寄り駅は「間々田駅」でしょうか。

はい。駅からは歩くと30分ほどかかるので、間々田駅からタクシーで来られるかお車でご来社される方がほとんどです。

敷地の一部を公園に。地域の憩いの場・パワースポットとしても注目。

では、こちらの神社様の特徴や見どころについてお聞きできますか。

まずは先ほど申し上げたように境内の広さが特徴です。その広さ故、家族だけで管理するのは難しく、一部の敷地を公園として市に管理していただいてます。水と緑に溢れた境内は公園エリアも含め自然豊かで、四季折々に様々な表情を見せてくれます。

敷地の一部が公園なんですね!それはとても魅力的です!

市が管理している部分は市の方で整備してもらっており、前回整備したのが昭和の時代で、手入れが行き届かない樹木が鬱蒼と生い茂った状態であったため、令和に入ってすぐに、4年ほどかけて再整備していただきました。芝生の広場ができ、新しい遊具の設置や菖蒲園の整備、蓮の植え付けなども行い、あらゆる世代の方が思い思いに楽しめる、時代に合った明るい公園に生まれ変わりました。新設した複合遊具についても、先ほど少し話した「じゃがまいた」というお祭りをモチーフにした複数のデザイン案を作り、地域の小学生に良いと思うものを選んでもらって設置しました。

なるほど!遊ぶのは小学生ですから、本人たちに選んでもらうのが一番ですね!

2つの池があることも当社の大きな特徴で、春から秋にかけては数百匹いる鯉やカメへ餌をあげたり、また鯉たちが餌を食べなくなる冬になると鴨がやって来て餌をねだるので、四季を通じて餌やりを楽しむことができます。餌やりは子供にも大人にも大人気で、授与所に設置してあるガシャポンで自由に餌を買えるようになっています。

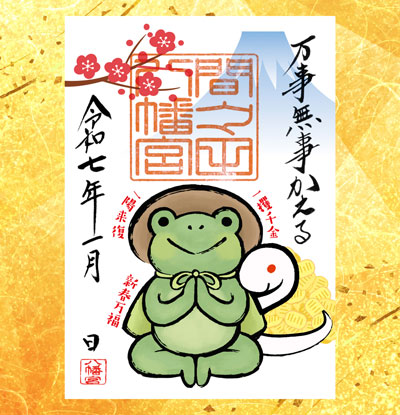

また、境内には十数匹の猫が自由気ままに暮らしていて、猫好きの方々からは猫と触れ合える「猫神社」としても知られています。猫に関しては御朱印も人気で、猫の日(2月22日)がある2月と、風鈴まつりがある8月には必ず見開きの猫の御朱印を出していて、多くの方がこの御朱印を目当てに当社においでになります。

それから、昔から有名なのは桜でしょうかね。境内には100本を越えるソメイヨシノが植えられており、池の水面に映る満開の桜はそれは見事で、夜にはライトアップも行われ、多くの方が花見に訪れます。散り際の桜の花びらが池の水面を埋め尽くす花筏(はないかだ)も、当社ならではの桜の絶景と言えるでしょう。

とても素敵な環境ですね!都心ではなかなかそんな体験はできないと思うので、貴重な環境だと思います。

ありがとうございます。ただ、皆さん遠くから見ている分にはこんなに広い神社だとは思わないようで、参拝にいらして初めて「境内の広さに驚きました。空気も全然違いますね!」とおっしゃられる方が多いです。境内には深い森や豊かな水辺があるので、一歩足を踏み入れると空気が変わりますし、起伏に満ちた境内を散策すれば、山あいの神社に来たような独特な雰囲気を感じることができると思います。境内にひときわ高くそびえる推定樹齢500年の杉のご神木は、小山市の天然記念物にも指定されています。

根元部分が手を繋ぐように凜とそびえる夫婦杉は、推定樹齢260年と言われています。この繋がっている根元部分には升が置かれていて、升めがけてお賽銭を投げ、一投で入るとその夫婦は永遠に寄り添えると言われています。夫婦円満を祈願される方だけでなく、パートナーを探されている方は、良縁を願ってこの「夫婦杉の縁試し」に真剣に挑戦されていますよ。

素敵な縁試しですね!せっかく来られたのであれば体験してほしいですね!境内に「頼朝手植えの松」という松があるそうですが、これはどういったものでしょうか。

これは鎌倉幕府を開いた源頼朝が植えたと伝えられる松なのですが、実は現在の松は三代目なんです。この地域には「松食い虫」という松を枯らす伝染病を媒介する虫がいて、その虫にやられて地域の赤松のほとんどが枯れてしまいました。頼朝手植えの松も例外ではなく、記録によれば明治38年に初代が枯死し、二代目として植えられた松もすぐに枯れてしまったそうです。初代の松が植えられた背景としては、頼朝が奥州藤原氏を征伐する際に当社に立ち寄り戦勝祈願をした際に植えた松であると伝えられています。この辺りは頼朝の乳母である寒川尼が地頭として治めていた地域で、頼朝とも縁が深い地域なので、おそらく口伝ではありますが、頼朝手植えの松の話は事実なのではないかと考えています。江戸時代には朝廷の使者である例幣使も日光東照宮に赴いた際には必ず当社へ立ち寄っていたそうで、もしかすると当時有名だったこの松を見るために、わざわざ立ち寄っていたのではないかと考えています。

さすが武士の守り神、八幡様。著名な武将とも縁が深い神社なんですね。また芭蕉の句碑も残されているんですね!

芭蕉の有名な句「古池や 蛙飛び込む 水の音」の句碑が弁天池の畔に建っています。もちろん、この句は実際にここで詠まれた句ではありません。江戸時代、間々田村に田口久七という人物がいて、その人が新潟へ旅に出たのですが、旅先で急病に倒れてしまい、医者にかかっても薬を飲んでも回復せず、もう故郷には帰れないと嘆いていたそうなのです。ですが最後の神頼みと、清浄な水で口をすすぎ、故郷の鎮守である間々田八幡宮を思い浮かべながら一心に祈ったところ、たちまち病から回復し、無事故郷に帰ることができたそうです。このことが久七自身の言葉で句碑の裏側に刻まれています。八幡宮の池にもカエルがたくさんいるので、故郷の鎮守の池にすむカエルの姿に芭蕉の有名な句を重ね、無事に間々田村に帰ることができた神恩を後世に伝えようとしたのではないでしょうか。

そういう所以でしたか!それでカエルの像も置かれているんですね!

このカエルの像は令和に入って建立した新しいものです。芭蕉の句のカエルと、病気から無事かえる、旅行から無事かえるという、田口久七が後生に伝えようとした間々田八幡宮の御神徳を、三度笠姿の「無事かえるの像」というわかりやすいかたちで現代に蘇らせてみました。ちなみにこの「無事かえるの像」をモチーフにした「万事無事かえる」の御朱印も、とても人気があるんですよ。

可愛いですね!社殿も立派なものとお見受けしますが、創建当時の姿と変わっていないのでしょうか。

創建は奈良時代なので当時の姿は知るべくもありませんが、実は江戸時代に一度社殿が火事で焼失したという記録が残っています。当時巷で疱瘡が流行り、その際に既に病気平癒の御利益で広く知られていた当社に近隣や遠方からも、たくさんの人々が祈願に訪れました。その際にロウソクや線香を供えていったようなのですが、その火が燃え移り社殿が全焼してしまったそうなんです。その後約50年かけて間々田村の人々が資金を集めてやっと再建したのが現在の社殿ということになります。再建を手掛けたのは日光東照宮の改修なども手掛けた三村氏という宮大工の名工で、技能の高い大工と彫刻師の協業という、日光東照宮以来の流れを受け継ぐ関東近代寺社建築の典型として、当社の社殿は非常に価値の高いものであると評価されています。

境内には末社も多いんですね。厳島神社もあると拝見しました。

厳島神社はとてもお参りされる方が多いです。やはり皆さん何か感じるものがあるようで、境内有数のパワースポットとして親しまれています。他に明治時代の区画整理などで移転せざるを得なくなった町内の神社を集めた合社殿(がっしゃでん)もあります。こちらには八龍神社、雷電神社、愛宕神社、淡島神社、稲荷神社を合祀しており、それぞれ雷電神社は農業と厄除けの神様、愛宕神社は火防の神様、淡島神社は病気平癒・女性守護の神様、稲荷神社は商売繁盛の神様として親しまれています。八龍神社は当社のお祭りであるじゃがまいたの祭神として、平成十二年に本殿の西側に分祀されました。

それと、境内には江戸から昭和にかけて作られた4対の狛犬がありますが、中でも外せないのが手水舎手前の階段を昇りきった場所にちょこんと鎮まる、なんともユニークなお顔の狛犬さんです。この狛犬さんは書籍などでもたびたび紹介され、その表情から「にへら狛犬」として多くの参拝者や狛犬ファンに親しまれています。八幡宮にお詣りの際には、ぜひご覧になってみてください。こちらまで「にへら~」と顔が崩れてしまう、癒やし効果抜群の狛犬さんです。

本当にお参りするポイントがたくさんあるんですね!とても楽しく見て回れそうです。

じゃがまいた、和傘祭り、子ども相撲…etc.地域との交流も大切に。

では、地域の方との交流についてはいかがでしょうか。

やはり一番大きいのは「じゃがまいた」です。このお祭りが神社と地域の人々を深く結びつけており、地域の氏神として親しんでいただいている所以だと思います。他にも年に何度か老人会や町内全体で清掃活動をしていただき、他の地域では見られないような行事も行っています。その繋がりは他の神社様にお話をしても驚かれるほどで、それほどお祭りと神社、地域の結びつきは強いと考えています。

じゃがまいたのお写真もホームページで拝見しましたが、とても迫力がありますね!

じゃがまいたは毎年5月5日のこどもの日に行われるのですが、田植えの時期を前に五穀豊穣や疫病退散を祈願するお祭りで「間々田のじゃがまいた」として知られています。毎年お祭りで使用する蛇(じゃ)を手作りしています。

これを毎年手作りしているんですか!?それはすごいですね。

じゃがまいた実行委員の方に指導していただき、地元の中学生が中心となって7つの町内でそれぞれの蛇を作ります。そして各町内を出発した蛇は間々田八幡宮へ集合し、蛇を本殿前に集める「蛇よせ」が行われます。その後、宮司からお祓いを受け、本殿を一周した後「水飲みの儀」へと向かいます。「水飲みの儀」では蛇を担ぎながら担ぎ手と蛇が池に入り、蛇に水を飲ませていきます。この光景はとても迫力のあるもので、見物客の方からも大きな歓声があがる場面です。その後、蛇を担ぎながら町内を練り歩き、祭りの終盤には蛇同士をぶつけあう「蛇もみ」を行います。全体を通して祭りの主役は子どもたちで、この行事が5月5日にあるので間々田の町の方はゴールデンウイークでも旅行に行く方が少ないんです(笑)。

なるほど(笑)!ですが、これは本当に貴重な伝統行事だと思うのでぜひこれからもずっと受け継がれてほしいですね。

蛇作りの中心となる子供の数の減少に加え、大変重い蛇を担ぎ回すことができる若者の数も減っており困っている面もありますが、皆で知恵を出し合いながら絶やすことなくこの祭りを後生に伝えていきたいと思っています。近年は観客席も整備され、幸いなことに見物客の数も年々目に見えて増えてきていて、このことが私たちにとっても非常に大きな力となっています。毎年祭りを楽しみに来てくださる皆様の期待に応えられるよう、私たちも楽しみながら祭りを盛り上げていきたいと思っています。

確かにこれはすごい人ですね!YouTubeで動画も拝見しましたが、この蛇の重さはどれくらいなのでしょうか。

さすがに計った人は誰もいないのでわかりません(笑)。ですが、担いでみた実感としてはとんでもなく重いです。池に入ると水を含んでさらに重くなるので、なかなか男性でないと担げないです。昔は女の子は担ぐことができなかったのですが、最近は子供の数が減っていることもあり、女の子にも積極的に参加してもらっています。なかには子蛇(こじゃ)という小型の蛇を作り、女の子や低学年の子供たちに担がせている町内もあります。長い歴史を持つ祭りですので、今の形に至るまでには様々な紆余曲折があったようですが、こんなに小さな町でこれだけの規模の祭りがずっと続いているのは、本当に奇跡だと思っています。

ちなみにこのお祭りはいつ頃から始まっているのでしょうか。

地域の言い伝えによれば、江戸時代の初期頃から約400年ほど続いている祭りであると言われています。雨乞いや厄除けのお祭りでもあり、昔は病人がいても診てくれる医者がいなかったことから、寝込んでいる病人の枕元へ蛇を担ぎ込んで病気退散を祈願したりもしていたそうです。その様子が最近になってNHKの古い映像から発掘され、私たちにとっても貴重な映像資料となっています。

連綿と受け継がれてきた行事なんですね!その他には、手水舎で花手水もされていると拝見しました。

はい、花手水もやっています。他の神社様では色々な種類の花を使われている所が多いと思いますが、当社ではアジサイが咲く時期のみ行っています。他にも夏場には茅の輪くぐりを行い、ご来社くださった皆様にミニコンサートやキッチンカーなどでおもてなしをして、ちょっとした夏祭りのような雰囲気を楽しんでもらっています。その後は風鈴祭りです。手作りの江戸風鈴を職人さんに作っていただき、それを約700個ほど境内に飾っています。秋には和傘灯りと言って、紅葉したもみじの森にたくさんの和傘を飾り付け、ライトアップして皆様に楽しんでもらっています。これは自分でもびっくりするほど幻想的な風景となり、毎年新聞にも取り上げていただいています。県外からも多くの方が見に来られ、とても人気の行事です。

和傘ライトアップのお写真、拝見しました!とても綺麗ですね!ですがこれは並べるのが大変そうですが…。

大変です(笑)。私と妻の2人で飾っているのですが、雨が降るとすぐに片付けなければいけませんし、人手が少ないのでなかなか大変ですがとても喜んでいただいているので、これからも続けていきたいです。他には9月に奉納子供相撲大会も行っています。参加するのは一般の子供たちですので、さすがに廻しを締めるのは難しいですが、取り組み開始前には必ず神事として「豊年満作相撲(ほうねんまんさくずもう)」という儀式を行い、この時には小学6年生の男の子2人に実際に廻しを締めてもらい、最初は「豊年」が勝ち、次に「満作」が勝つという、あらかじめ勝敗が決まった出来レースならぬ出来相撲を行います。「今年も豊年満作になる」という予祝的な意味合いがある神事ですが、勝敗がわかっていても思わず手に汗握ってしまう、大変見応えのある神事です。

また、当社の土俵は様々なCMや映画のロケでも使用されており、近年ですと『テルマエ・ロマエⅡ』や周防正行監督の『シコふんじゃった。』などの作品のロケで使用されました。都心からあまり遠くないロケーションでこれだけの森と自然、そして何よりも立派な土俵が残っている神社はなかなか無いようで、ロケ隊の方が探されてここに辿り着かれるようです。

様々な方面から注目されている神社様なんですね!御朱印も多種類出されているようですし、インスタグラムなどSNSでの発信も積極的にされているんですね。

そうですね。ただ、最近は栃木県内の神社様もそうですし他の神社様も色々と面白いことをされているなと感じます。私たちは写真も自分で撮影していますし、ホームページも私が作ったものなんです。

このホームページは宮司様が作られたんですか!?

実は私は元々東京の広告代理店に勤務しており、その間神社は先代の跡を継いだ母が守っていたのですが、さすがに母も高齢となりましたので、十年ほど前に私が専業の宮司として神社に入り、現在に至っています。

そうだったんですね!会社員からの宮司様は大変な面もあったと思いますが、しっかりと伝統行事を受け継がれ、且つご自身でも様々なアイディアを出して実践されていることが素敵です!

ありがとうございます。境内の清掃など大変なこともありますが、地域の皆様の力をお借りして継続させていただいています。

他に神社にまつわるエピソードはありますか。

特別なお話ではないのですが、足を悪くして動けなくなってしまった女性が、神社の写真を撮り毎日拝んでいたら歩けるようになったとか、当社の病気平癒のお守りを特別に許可を得て手術の際に身につけていたところ、難しい手術が無事成功した。毎日お詣りしていたらうつ病から回復したなど、病気平癒のご利益にまつわるお話は枚挙にいとまがありません。もちろん、これは何よりもご本人の「治りたい」「健康になりたい」という強い意思があったからこそだと思います。神様に祈ることにより、その気持ちがさらに強まり、「必ず良くなる」という自信・確信へと変わり、自ら回復する力へとつながっていったのだと思います。また、当社は昔から塩が有名で、いわゆる御神塩を受けに来られる方も多く、そのご利益が口コミで広がり、現在では沖縄から北海道まで多くの方からお問い合わせをいただき、必要とされる方にお送りして、大変喜んでいただいております。

今後の展望

神社と地域を強く結びつけるお祭りはこの先も絶やすことなく続けていきたい大切なものです。また、社殿は東日本大震災でダメージを受けた部分もあり、現在クラウドファンディングで改修資金を募っています。

神社だけでなく地域の方の力を借りながらこの神社の素晴らしさを後世に伝えていきたいと考えています。風鈴祭りや和傘灯りなど、新しい試みで話題を生み出しながら地域の皆さんをはじめとして様々な方に神社の存在を知っていただきたいです。

インタビューまとめ

神社を頻繁に訪れるという方はそう多くはないと思います。ですが、振り返ってみればお正月や節分、季節の例大祭、子どもが生まれれば成長の節目での御祈願など、神社と私たちの関係はとても深いものです。年が明ければ人は初詣に行き、節分で福を受け、夏や秋のお祭りが始まれば「今年もこの季節が来た」と感じることができる。神社は、実は私たちの暮らしと密接に結びついている存在なのです。

今回お話を聞いた間々田八幡宮様では、その結びつきを何よりも大切にされ、だからこそ毎年あれだけの規模を誇るお祭りが実施できているのだと思います。ゴールデンウイークという多くの方が行楽に出かける時期であるにも関わらず、毎年多くの方が参加されているのには、神社からの地域への愛と、地域からの神社への思いが重なり合っているからだと感じました。

都心からもスムーズに行くことができ、境内の一部である公園でのんびりと休憩することもできる。そんな貴重な神社、間々田八幡宮をぜひこの夏、訪れてみてはいかがでしょうか。

間々田八幡宮 アクセス情報

住所:栃木県小山市間々田2330

TEL/FAX:0285-45-1280

Email:info@mamada-hachiman.jp

URL:https://www.mamada-hachiman.jp/

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] ■「文化遺産ラボ」間々田八幡宮掲載ページ https://www.uchina-web.co.jp/bunka-lab/mamada-hachiman […]