全国各地にある「総社」と名の付く神社。それはかつて日本に国府が置かれていた時代にいくつもの神社を一箇所に集め合祀した神社です。今回ご紹介する上野国総社神社もまた、かつて群馬が上野国と呼ばれていた時代に549社もの神社を合祀し、様々なご利益を受けられる神社として知られています。

厄除けに始まる数々のご利益は、多くの方が参拝する理由でもありこの神社が地域の氏神様としてはもちろん、遠方からも多くの方が参拝する神社でもある所以です。

期間中に約10万人が集う元旦祭や、地域の方が多く集まる節分祭、達磨のお焚き上げなどこの神社ならではの魅力を宮司様にたっぷりと語っていただきました。

上野国総社神社とは

その歴史は何と紀元前にまで遡るほど、長い時間を紡いできた上野国総社神社。元々神社があった場所が戦火に巻き込まれ、龍となった煙が降り立った場所が現在の場所であるとの逸話もあり、その歴史と価値は一言では語れないものです。

549社の祭神を合祀したという点だけでなく、鮎みくじや樹齢約800年の御神木、今年から始めた境内での大絵馬など訪れて楽しめる魅力も多く、この神社を訪れることで多くのご利益を受け新たな気持ちで日々の生活を送ることができます。

付近には複数の小学校があり、子どもたちにとっても心の拠り所となるような地域に親しまれている神社です。長い年月をこの地で見守り続け、群馬県内だけでなく日本全国から549社のご利益を受けようと多くの方が参拝に訪れています。

【上野国総社神社 特別インタビュー】

かつての上野国内の複数の神社を合祀するこの神社では、厄除けや安産などあらゆるご利益を受けることができ、この一社を参拝することで県内の神社をいくつも参拝するのと同じだけの価値があります。戦前から続く盆踊りは戦没者を偲ぶ意味もあり、現在でも多くの方が参加されている行事です。

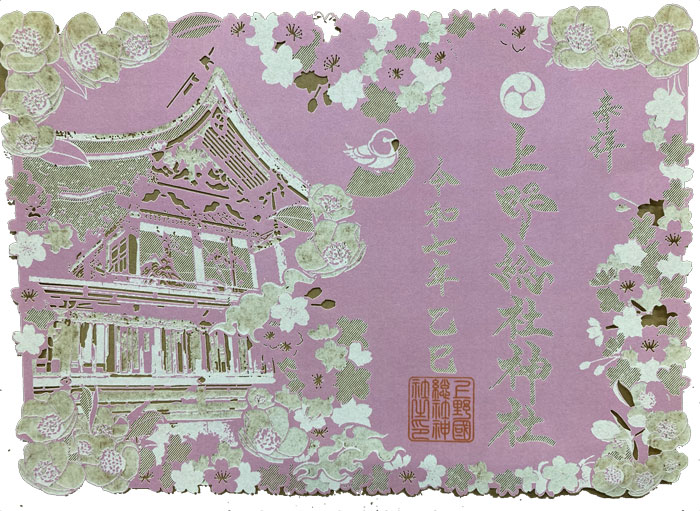

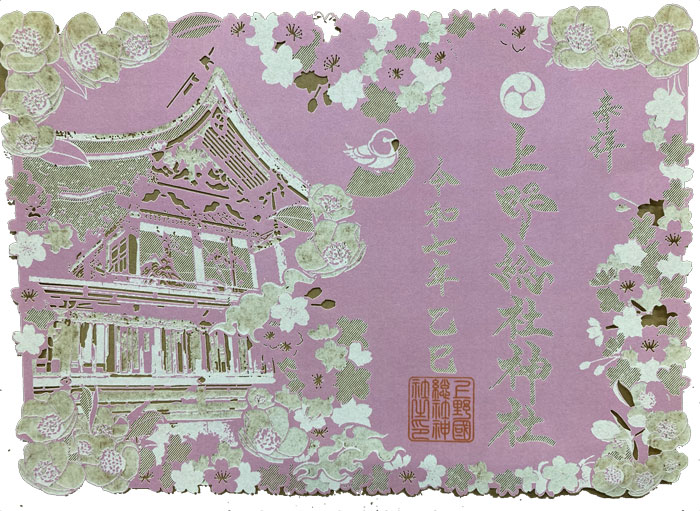

神社の境内をはじめとする美しい桜は近隣地域の方にとって最適なお花見スポットでもあり、この地域の春の風物詩となっています。この神社を訪れる価値を、神社だけに留まらない地域の魅力と合わせてご紹介します。

創建は紀元前。深い歴史と新たな取り組みに富む。

編集部

編集部群馬県前橋市にある上野国総社神社(こうずけのくにそうじゃじんじゃ)様へのインタビューです。まず、総社という神社はどういった神社なのでしょうか。

総社は特定の地域内の神社の祭神を集めて合祀した神社です。かつて日本には上野国、武蔵国など、地域ごとに様々な国が存在していました。そして奈良時代から平安時代にかけて、律令国家の地方行政機関が置かれた場所を国府と言いますが、その国府に国司が赴任してきた際、最初に行う仕事がその国の繁栄を願って神社をお参りすることでした。様々な神社を巡拝するわけですが、当時は歩いて各神社を回る必要があったためとても日数を要するものでした。そこで、国司の巡拝を簡略化する目的で、周辺の神様を合祀し一箇所に集めたのが総社です。当社の場合は上野国内の549社の神様をお祀りしています。その内容は上野国神名帳という神社や神様の名を記した神名帳にも書かれています。現在その神名帳は群馬県の文化財に指定されています。

では、こちらの神社の歴史・由来についてお聞きします。創建がいつ頃は分かっているのでしょうか。

創建は崇神天皇48年の頃と言われており、紀元前50年頃のことですので、西暦が始まるより約50年前ということになります。

紀元前なんですね!それは相当長い歴史ですね。

その頃、豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)が東国平定の為に上野国にお越しになり武運長久を願い、経津主命(ふつぬしのみこと)をお祀りしたのが起源とされています。

神社の場所は創建当時と同じなのでしょうか。

創建当時は現在地から北西に500mほど離れた所にお祀りされていました。現在も神社はその場所にありますが、かつて蒼海城があった場所を国府として利用し、その国府の中に宮鍋という地があり、神様をお祀りする場所があったそうです。そこに神社ができたため宮鍋神社という名前になり、当時は宮鍋神社として親しまれていました。

では、こちらの神社様の見どころや特徴についてお聞きできますか。

冒頭にもお話したように当社は上野国内の549社の神社をお祀りしており、群馬県の主だった神様をお祀りしているため、当社にお参りいただければ群馬県内の各神社様をお参りしたのと同じご利益を受けられるのが最大の特徴です。

確かにそうですね!特に御祈願されることが多いご利益はありますか。

やはり厄除けが最も多いです。最近では交通安全を祈願される方も増えた印象です。他に、御本殿が県の文化財になっていて安土桃山時代の様式で造られています。本殿は朱塗りで周りは極彩色なので、とても美しく景観に映える社殿です。また最近は花手水も行っており、毎月の朔日参りに間に合うように花を入れ替えています。

インスタグラムで花手水の様子を拝見していますが、とても綺麗ですね!毎月入れ替えられるのは大変だと思いますが、夏の暑い日でも涼し気で見ていて幸せな気分になれますね。

他に特徴的な部分としては、埼玉の川越氷川神社様でされている鯛みくじを当社でも行っている点です。さらに鯛だけではなく群馬県の県の魚でもある鮎の形をした鮎みくじも鯛みくじと並べて頒布しています。

そうなんですね!川越氷川神社様にもお話をお聞きしたので、鯛みくじは知っていましたが、鮎もされているんですね!群馬県の県の魚が鮎というのは何か由来があるのでしょうか。

鮎という字は魚へんに占うと書きますよね。その昔、応神天皇が戦に向かう際占いをして、その時に釣れた魚が鮎だったためその漢字となり、群馬県を代表する魚になったというお話もあります。

なるほど。鮎のおみくじは皆さんされていきますか。

そうですね。鯛みくじと同様人気があります!業者の方に依頼して作っていただいており、色は金や青など全部で4色あり金が一番ご利益がありそうということで人気が高いです。

確かに金色はご利益がありそうですよね。参拝される方には観光客の方も多いのでしょうか。

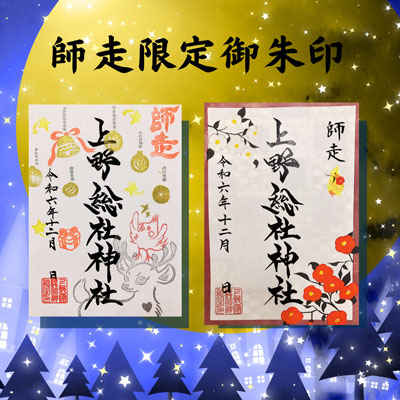

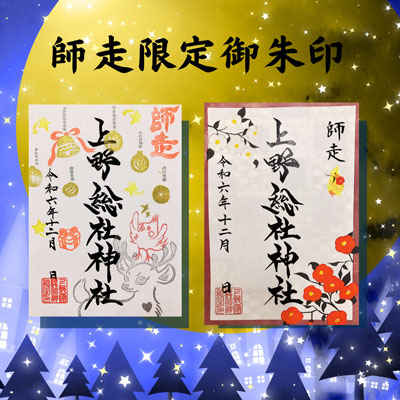

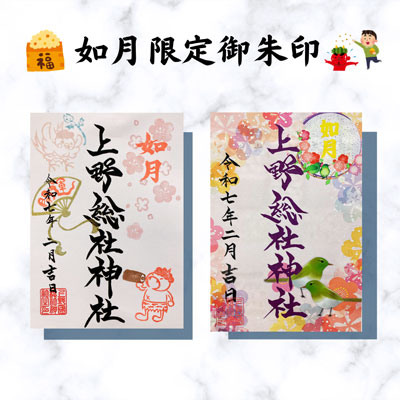

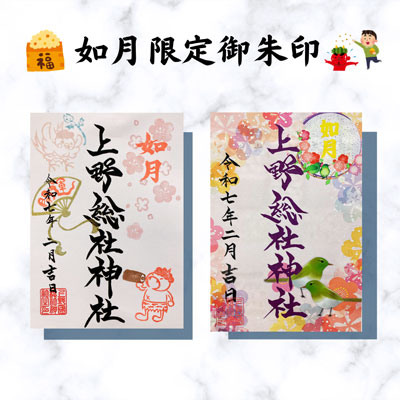

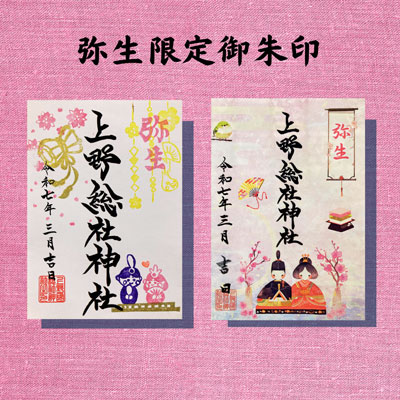

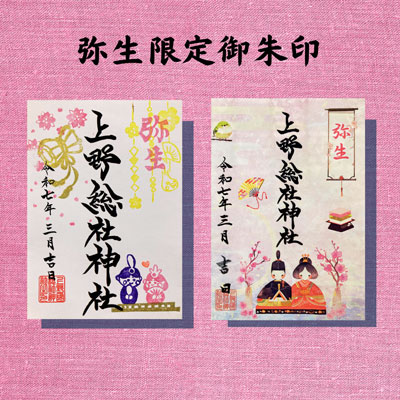

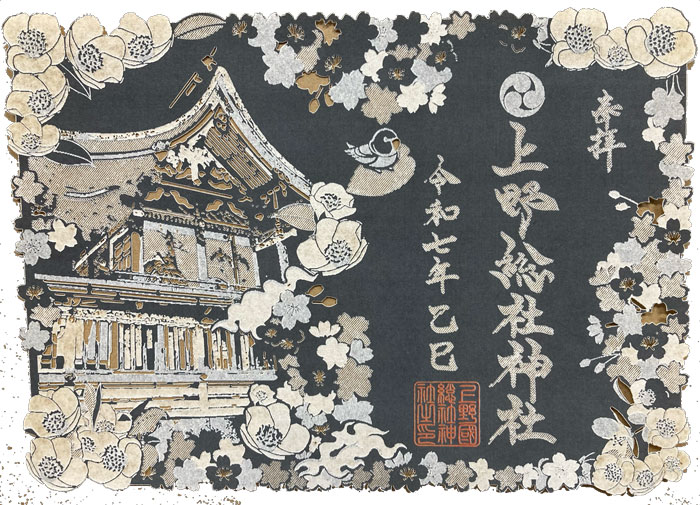

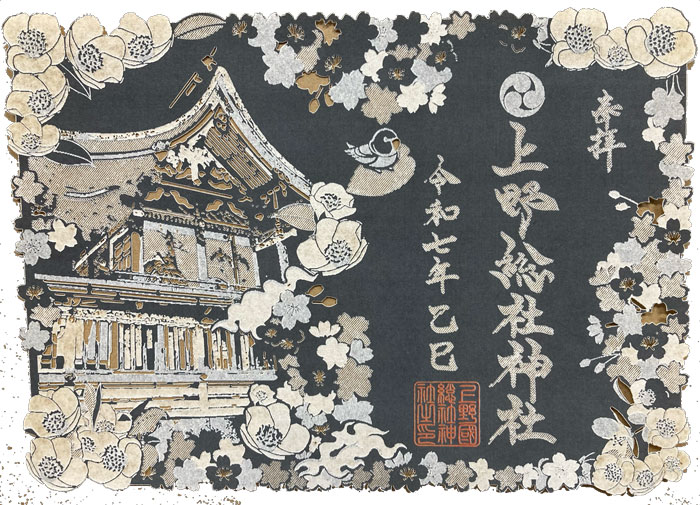

最近は御朱印ブームなことも全国から来ていただいている印象です。御朱印も毎月柄を変えて職員がデザインを考えて作っています。毎月考えるのは大変ですが、皆さんとても喜んでいただけるので、頑張って当社ならではの御朱印を出しています。

インスタグラムで御朱印の写真を拝見していますが、夏の御朱印などそれぞれとても素敵なデザインで、集めたくなりますね!

他には他社様でもされていると思いますが、当社でも2025年のお正月から大きな干支の絵馬を境内に設置し、参拝される方に楽しんでいただいています。この図柄は当社で求めていただける小さな願い事を書く絵馬と同じ図柄で、大きな絵馬も見応えがあると人気です。

地域との交流も充実。群馬ならではの達磨のお焚き上げも。

では、こちらの神社へのアクセスの利便性はいかがでしょうか。

車の場合は関越自動車道の前橋ICから車で5分ほどです。公共交通機関の場合は、JR上越線の「新前橋駅」から距離にして2~3㎞、徒歩15~20分ほどです。

あまり駅からも遠くなく、アクセスしやすい場所にあるんですね。

また、神社の周辺環境については神社の北西の方に推定樹齢800年ほどのケヤキの木があります。その木は昔落雷があり下が二股に分かれています。そこを胎内くぐりのようなイメージでくぐられることもあり、安産のご利益があるとも言われています。さらにもう一本推定樹齢500年ほどの御神木があったのですが、最近きのこの菌が根に入り枯れてしまいました。それらを合わせて現在5本の木が市の指定樹木になっています。いずれも推定樹齢は300年ほどで周辺景観にとてもよく映えています。当社は住宅街の中にあり北に山、東に川、南は平野という比較的穏やかな場所にありますので、そういった緑があることでより穏やかで爽やかな印象になっていると思います。

地域の方との交流についてもお聞きします。神社の行事において地域の方に参加いただいているものはありますか。

2月3日の節分祭では氏子の方々にも豆まきに参列していただき、当日の13時、14時、15時、16時と4回に分けて豆まきを行うのですが、いずれの回もそれぞれ200人ほどの方が来てくださいます。豆と一緒にお菓子も配っているので、そちらを目当てに来られる方もいます。合計で800人ほどの方が来られるので、とても賑わいがあります。

最も大きな行事は元旦祭です。1月1日~七草の時期まで行い、期間中で10万人ほどの方が参拝されます。多くの方がお越しになりますが、神社の前に小学校があり、期間中は小学校のグラウンドを臨時駐車場として使用させていただけるため、小学校だけで280台ほどを停められるんです。他に神社の駐車場など近隣のパーキングも利用しながらお越しいただいています。群馬県は車の所有率が全国1位になるほど車社会で、車がないと不便な場所です。来られる方も車でのご来社がほとんどですので、小学校にご協力いただけるのはありがたいです。

小学校が近くにあると賑やかでいいですね!

実は他にも2校あり、総合的な学習の時間などを使って神社へ歴史などを学びに来ることもあります。子どもたちにとって神社は身近な場所ではないという地域もあるかもしれませんが、こうして小学校の近くにあることで気軽に立ち寄ってもらえる場所になっていると思います。

地元の子どもたちにとっては安心できる場所の一つにもなっていると思いますし、神社を訪れることが思い出になってくれるといいですね。

他には、8月中に神社の境内にて盆踊りを行います。これはかつて戦争中だった頃、出兵して命を落とされる若い方もいたため、二十歳を迎えた方々が神社の境内で盆踊りを踊って思い出を作ったり、戦後は亡くなった方の慰霊の意味も兼ねて行っています。また、当社では七五三の展示会というものを行っており、これは衣装屋さん、写真屋さん、美容師さんなどと提携して神社で衣装選びから当日の着付け、撮影、ご祈祷まで全て行えるというものです。展示会は6月から10月までご予約会を行い、今年も既に多くのご予約を頂いています。

地域の氏神様としてしっかりと認識されているんですね!また七五三の用意を神社で全て行えるというのはとても素敵です!衣装選びなどから思い出作りになると思いますし、親御さんも楽しいですよね。

そうですね。展示会も一つの行事だと思っていただければ嬉しいです。他には群馬県ならではの行事として、達磨のお焚き上げ祭があります。毎年1月14日に行っているもので、それぞれの家からお焚き上げする達磨を持ち寄っていただきお祓いの上お焚き上げをします。また、昔から1月15日に神社内で達磨市と言って、神社に達磨屋さんが来て、そこで皆さん新しい達磨を買って行かれるという風習があり、それは現在でも残っています。達磨が有名な県なので、高崎や前橋、伊勢崎など様々な場所で現在も達磨市は行われています。

インスタグラムでそのお焚き上げの様子を拝見しましたが、なかなか見応えのある光景ですね!達磨を皆さん持っているというのが地域性を見て取れて、素敵なエピソードです。また、神社の周辺には桜が多いとも拝見しました。

神社の境内に桜の木はありますが、神社東側に川がありその川の周辺に桜の木が植えられており、桜のシーズンにはとても綺麗な桜並木になります。花弁が散ると桜の絨毯のようになり、それもまた美しい光景です。近隣の方にとっては良いお花見スポットになっていると思います。

素敵な周辺景観ですね!桜の木を眺めながら参拝というのも良いと思いますし、穏やかな景観に桜があると、より心を落ち着かせられますね。では、神社にまつわるエピソードは何かありますか。

冒頭にお話した宮鍋神社からこちらに神社が遷座した由来について、かつて戦がありこの辺りが焼け野原になった際、神社の宝物なども焼けてしまったそうです。ですが、そこから立ち上った煙が龍の形となり現在神社があるこの場所に降り立ったと言われています。その降り立った場所に先ほどお話した神名帳があったと言われており、そういったご縁からここに遷座したとも言われています。また、これは伝説というわけではありませんが、毎年お参りしていたのに今年はお参りできずにいたところ、交通事故に遭った方や病気を患ってしまったという方もいました。

なるほど。もちろん因果関係があるとは言えませんが、毎年お参りをしていたからこそ神様にお守りいただいていたのかもしれませんね。

今後の展望

現在、神社の境内も整備しているところで今後も一人でも多くの方に神社を訪れていただき、様々なご利益を受けていただきたいです。

様々な方が訪れて楽しめるような工夫も凝らしているので、こんな神社もあるんだと知っていただければ幸いです。

インタビューまとめ

群馬県は有名な草津温泉や富岡製糸場などの歴史的遺産、あるいは浅間山や妙義山、赤城山などをはじめとする自然の魅力にも溢れた非常に貴重な地域です。そんな群馬県で紀元前という遡ることが難しいほどの過去からこの地に鎮座し、変わりゆく人々と町の景色を見守ってきた上野国総社神社。549社もの祭神が見守る神社として、地域の方に深く親しまれています。

長い歴史を持つ反面、インスタグラムなどのSNSの更新や大絵馬の展示など、多くの方に来ていただけるような話題を作り発信している、未来を見据えた神社様でもあります。この先もただ年月を刻むだけではなく、県内のみならず全国から、そして海外からの観光客の方にも多く訪れてほしい貴重な神社様です。

上野国総社神社 アクセス情報

住所:〒371-0846 群馬県前橋市元総社町1-31-45(上野総社神社 社務所)

TEL:027-252-0975(受付/9:00〜17:00)

FAX:027-252-6392

URL:https://www.net-you.com/souja/

コメント