四万十川の中流域に広がる静かな町・四万十町(人口約1万5,000人)。その中心に佇む岩本寺は、聖武天皇の勅命を受け行基菩薩が建立して以来、約1,300年の歴史を刻んできた由緒ある名刹です。弘法大師・空海も深く関わったと伝えられ、今日まで多くの人々に信仰されています。

また、四国八十八ヶ所霊場第37番札所として、お遍路さんをはじめ多くの巡礼者を迎える岩本寺。境内にはユニークなポップアートが点在し、アート展や音楽祭など寺院を拠点に開催される多彩なイベントも見どころのひとつです。今回は、ご住職に岩本寺の歴史と現在の取り組み、そして訪れる方々への想いをお伺いしました。

岩本寺とは

西暦729~749年の天平年間に創建された岩本寺は、約1,300年の歴史を誇ります。神仏習合の流れを受け、もともと神社を管理する別当寺を前身として誕生。弘仁年間に訪れた弘法大師・空海は、神社のご神体を分霊し、不動明王、観音菩薩、阿弥陀如来、薬師如来、地蔵菩薩の五尊をそれぞれの社に本地仏として安置しました。その後、廃仏毀釈の激震で寺領地の大半を失いながらも、度重なる再建と伽藍整備を経て、今日の荘厳な姿へと復興を果たしています。

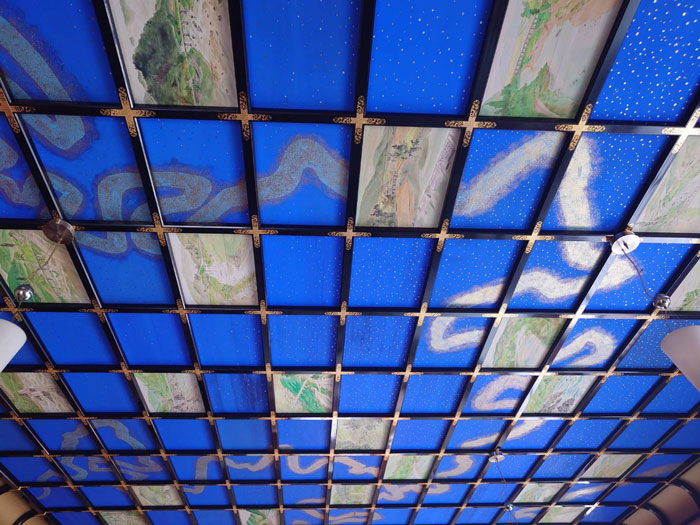

岩本寺の境内には、現代アーティストが手掛けたポップアートが随所に彩りを添え、本堂天井には全国から公募された575枚もの多彩な天井画が一面に広がります。それぞれの絵には作者の想いが込められ、宗教的なテーマに縛られない自由なタッチで空間を華やかに演出しています。

また、若い世代や子どもたちにも親しんでもらうため、寺院を拠点としたアウトドアイベントも充実。キャンプやサウナ体験、四万十川での釣りツアーなど、ここでしか味わえない貴重なアクティビティが季節ごとに多数開催され、多くの参加者が非日常の時間を楽しんでいます。

【岩本寺 特別インタビュー】

お遍路さんも多く訪れるこの寺院は、寺院としてだけでなく宿坊としても利用され観光客の方も多数宿泊されています。

仏さまをお祀りし人々を見守るだけでなくお寺はこんな所、お寺でもこんなことができるということを伝えるためのこの寺院の取り組みをご紹介します。

天井画にはマリリン・モンローも。弘法大師とも縁のある由緒ある寺院。

編集部

編集部こちらは高知県四万十町にある寺院様ですね。創建はいつ頃になられるのでしょうか。

創建は1300年ほど前、奈良時代の頃になります。元々は神社を管理するお寺だったのですが、天正時代に戦による火災などで神社も寺院も一時衰退してしまった時期がありました。その後再建が進み、戦国時代や江戸時代には武将や藩主などから寺領などが寄進され、神仏習合の礼所として繁栄していました。明治には廃仏毀釈の影響を受けて、神社と分離されそれに伴い寺領地の大半を失いました。再建にあたり少しずつ周囲の土地を買い足し、現在の姿となりました。昭和の時代にはお遍路さんが訪れることも増え、現在も四国八十八ヶ所霊場第三十七番礼所として多くの方に訪れていただいています。

奈良時代から1300年以上という長い歴史がある寺院様ですが、弘法大師もこのお寺を訪れたことがあるそうですね。

そうです。弘法大師がこの寺院を訪ねたのは嵯峨天皇・淳和(じゅんな)天皇の時代であった弘仁(こうにん)という年号の頃です。当寺が管理していた神社は仁井田明神(にいだみょうじん)という神社だったのですが、そのそばに末寺七ヶ寺(まつじしちがじ)を有していた福圓満寺(ふくえんまんじ)というお寺があり、そのお寺が当寺の前身とされています。聖武天皇の勅願を受けた行基菩薩が「七難即滅、七福即生(七つの災いが滅び、同時に七つの福が生まれること)」を願い建立した寺院だと言われており、仁井田明神の別当寺だったため、「仁井田寺」とも呼ばれていました。弘法大師はその仁井田明神に祀られていたご神体を5つの社に分け、それぞれの社に仏様を安置し、さらに末寺五ヶ寺を建立しました。そうした背景から、福圓満寺等は七ヶ寺と合わせて十二福寺、仁井田明神は仁井田五社とも呼ばれていました。

では、この寺院の特徴や見るべきポイントについてお聞きできますか。

お遍路さんが来てくださるお寺なので巡礼の方は多くいらっしゃいます。シニア世代の方が多いですが、歩いている方は外国人の方も多く見ます。コロナの時期に外国人の方が増えたことがあり、どうしてだろうと思っていたのですがどうやら沖縄の米軍の方だったようでそんなところでも縁があるんだなと思ったものです(笑)。旅行ガイドブックの『ロンリープラネット』というものがあるのですが、そのガイドブックでコロナ後に行くべき場所としてこの地が6位に選ばれたそうで、そういった影響もあり来てくださる方も多かったようです。

コロナ禍でもそういった縁があったんですね!他に特徴的な部分はありますか。

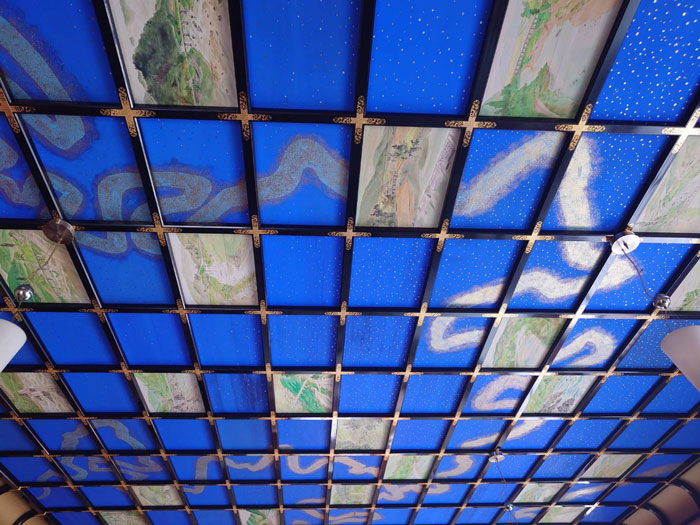

他には本堂の天井画が有名かと思います。昭和53年に本堂を新築したのですが、天井画として使用する絵を全国から公募し、一般市民の方が描いた絵が全部で575枚天井に飾られています。花鳥風月や人間曼荼羅などの絵の他、マリリン・モンローを描いたものもあります。また境内などにはポップアートも飾られ、これは若手のポップアーティストの方が手掛けた作品です。当寺の境内や宿坊だけでなく、四万十町のあちこちに飾られており、そういったものを通して町興しのきっかけを作っています。納骨堂の天井画は四万十川を描いたもので、こちらも魅力的なポイントかと思います。

575枚とはすごいですね!全国から公募されたということですが、それだけの枚数が集まるほど注目される寺院様でもあるということですね。

マルシェで深まる地域との交流。宿坊としての利用も可能!

先ほど、町興しにも貢献しているというお話がありましたが、地域の方と共に実施されている行事などはあるのでしょうか。

お寺での行事は基本的に地元の方主導ですが、特徴的なものとしてはマルシェがあります。

マルシェですか!オシャレですね!

「しまんと夏マルシェ」というもので、お寺でカレーを振舞ったり様々な露店が並ぶなど賑わいのあるお祭りです。この町では「仁井田米(にいだまい)」というお米が有名なのですが、そのお米はサフランライスのような少し香りのあるお米なんです。食べるとおいしいのですが、その香りが苦手という方もいて、それならばカレーにしてみたら食べやすいのではないかと考え、カレーの提供を思いついたんです。月に一度というスパンは難しいですが、3~4ヶ月に一度ほどのペースで実施しています。地元の酒蔵メーカーさんともコラボをして、酒蔵の蔵開きと合わせてマルシェを開催するなど、盛り上げるための工夫もしています。

とても楽しそうですね!地域の方は皆さん知っているのでしょうか。

そうですね、広く認知していただいていると思います。

カレーなら子どもたちも食べやすいですし、そういったことをきっかけにしてお寺へ来ていただけるといいですね!子どもたちが来れば親御さんも来ますし、お寺がどんな場所なのかを知ってもらうきっかけになると思います。

そうなってくれると嬉しいです!他にはこの地域ならではの自然を活かした体験イベントなどもやっており、寺サウナや寺キャンプ、四万十川での鮎釣り体験、お寺での「手前味噌づくり」なども実施しています。全てが寺院主催というわけではないのですが、多くの方に参加していただいているイベントです。

他ではできない体験がたくさんですね!寺院発信で様々なことを実施されているのは素敵です!またこちらは宿坊としても利用できるということですが、宿泊される方は多いのでしょうか。

たくさんの方に宿泊していただいています。大浴場や売店もあり、お遍路さんだけでなく観光で訪れた方やビジネスで利用される方もいらっしゃいます。お食事の提供もしていますので、ゆっくりと観光したい方にはオススメです。

【寺院にまつわる七不思議】

子安桜(こやすざくら)

岩本寺境内の桜の木の下で、弘法大師・空海が苦しむ妊婦に出遇い、その場で祈祷を捧げたところ無事に安産を果たしたことから、この桜は「子安桜(こやすざくら)」と呼ばれるようになりました。以来、安産祈願の霊木として、広く信仰を集めています。

三度栗(さんどぐり)

ある日、栗の木の前で「一年に一度だけでなく、何度も栗を味わいたい」と願う子どもに出会った弘法大師・空海。その願いを歌に詠みかけた途端、栗の木は枝ぶりを低く広げ、実は一層甘く芳醇になり、年に三度も実を結ぶようになったと言い伝えられています。この「三度栗」はいまも境内に残り、訪れる人々を楽しませています。

口なし蛭(くちなしひる)

田植えのたびに土地の人々の血を吸っていた蛭(ひる)の口を、弘法大師・空海が封じたと伝えられています。それ以来、岩本寺裏手の湿地には口を持たない「口なし蛭」が今も生息していると言われています。

桜貝(さくらがい)

岩本寺近くの浜辺に桜を植樹した弘法大師は、数年後に再訪した際、花びらがすでに散り果てているのを目にしました。その無念を和歌に託すと、不思議にも浜辺の貝殻が一斉に桜色に染まったと伝えられています。この貝は「桜貝(さくらがい)」と呼ばれ、現在も岩本寺近くの海岸でその美しい色彩を楽しむことができます。

筆草(ふでくさ)

かつて、月光の幽玄に心を動かされた弘法大師が筆を月へ向かって投じると、その落下点から草が芽生え、以来「筆草」と呼ばれるようになりました。この草をそばに置くと、書の腕が向上すると伝えられています。

尻なし貝(しりなしがい)

川を渡る際、貝の尖った殻が弘法大師の足裏に刺さりました。大師は「この貝で他の人が同じように傷つかないように」と祈願し、殻の尖った尻部分を取り除かせたと伝えられています。

戸立てずの庄屋(とたてずのしょうや)

かつてある庄屋が泥棒に家屋を荒らされて困っていたところ、弘法大師・空海が祈祷を施しました。その後、一度も泥棒が入らず戸締りの手間も不要になったことから、この庄屋は「戸立てずの庄屋」と呼ばれるようになりました。

今後の展望

国全体で人口が減少する中、とりわけ地方都市ではその傾向が顕著です。そんな状況下でも、岩本寺は若い世代をはじめより多くの方々に親しんでいただけるよう、今後もさまざまな新たな試みを継続してまいります。

日常の身近な存在として気軽に訪れていただける寺院を目指し、多彩なきっかけづくりを通じてこの町を見守り続けていきます。

インタビューまとめ

四万十川のほとりに佇む岩本寺は、豊かな自然を活かした体験型イベントが魅力です。キャンプやサウナ、四万十川での釣り体験など、ここでしか味わえないアクティビティを通じて、子どもから若い世代まで幅広い世代が楽しめる機会を提供しています。また、地域を盛り上げる交流イベントも多数開催し、寺院の新たな魅力を発信し続けています。

ご住職様のお話からは、四万十町と岩本寺への熱い思いがひしひしと伝わってきました。どのイベントも近隣はもちろん遠方からの訪問者にも十分に価値があり、この夏はぜひ、清流と緑に包まれた岩本寺で家族や友人と非日常のひとときをお楽しみください。

岩本寺 アクセス情報

住所:〒786-0004高知県高岡郡四万十町茂串町3-13(宿坊あり※要予約)

TEL:0880-022-0376

駐車場:普通車20台・大型車4台

URL:https://iwamotoji.or.jp/

<アクセス>

36番札所からは、国道56号線を四万十市方面へ。

窪川トンネルを抜けて古市町交差点を右折。

直進して、二つ目の信号を左折。つきあたりを右折。約120m先左側にあります。

コメント