岡山を象徴する桃太郎伝説の地、岡山県。その中心部にそびえる岡山城のすぐ隣、観光の一大拠点に鎮座するのが岡山神社です。地元はもちろん、全国から多くの参拝客が訪れる由緒ある神社として親しまれています。

ご祭神には、桃太郎のモデルとされる吉備津彦命(きびつひこのみこと)の姉神をお祀りしています。戦時中の空襲で大半の社殿が被災するなか、随神門だけは奇跡的に残され、地域の人々の手で今なお守り継がれています。そのご加護のもと、岡山の街と人々を見守り続けてきたのです。

今回は、岡山神社にまつわるさまざまなエピソードや「桃」との深い縁について、神社ご担当者様に詳しくお伺いしました。

岡山神社とは

かつて現在の岡山城天守閣の地に鎮座していた岡山神社は、遷座以前から約1,200年もの長い歴史を刻んできました。その歳月の中で戦火に見舞われることもあれば、奇跡的に難を逃れ守られた瞬間もあり、常に「地域の人々を見守る」姿勢を貫いてきました。古くから岡山城の守護神として崇敬を集めるこの神社は、今なお地元に深く根ざした存在です。

現在は、伝統的な祭祀を大切に継承しながらも、神社の魅力をより多くの人に体験してもらうために大絵馬の掲示や蚤の市など多彩な企画を実施しています。備前獅子舞太鼓唄や備中神楽といった伝統芸能を伝え継ぐ一方で、神社主催の音楽祭では若い世代にも親しみやすいジャンルのパフォーマーを招き、伝統と革新を両輪に地域を盛り上げています。岡山城すぐそばに佇むこの神社は、未来に向けた新たな挑戦を続けながら、人々に愛される場であり続けます。

【岡山神社 特別インタビュー】

JR岡山駅から徒歩約20分、路面電車を利用すれば10〜15分で到着する好アクセスが魅力の岡山神社。岡山の中心市街地に鎮座し、参拝はもちろん、周辺を散策するだけで城下町・岡山の歴史や文化を身近に感じることができます。

岡山城で昔に思いを馳せた後は、神社で未来への幸福を祈願し、そのまま城下町の名所や路地裏カフェをめぐってみてはいかがでしょうか。参拝だけでなく、アクティブに岡山の魅力を満喫できる神社周辺エリアの楽しみ方をご紹介します。

空襲にも負けぬ力強さ。独自の取組も多数の歴史ある神社。

編集部

編集部こちらは岡山市の町中にある神社様ですね。

元々は、岡山の地名の由来とされる「岡山」という丘があり、当社はその丘に岡山城が建つ前に鎮座していました。古くは「坂下(さかおり)の社」と呼ばれ、永禄年間(1558~1570年)に「岡山大明神」と改名しました。現在の岡山城下町があるところには、かつて岡山、石山、天神山という3つの丘が連なっていましたが、そのうち石山にあった城を手に入れ本拠地としたのが戦国大名の宇喜多直家です。直家は、城下町を形成する際に土地を寄進して岡山大明神(現:岡山神社)を現在の岡山神社が建つ場所に遷し、城の守護神としました。その後、直家の子・宇喜多秀家が石山にあった本丸を岡山に移し、岡山城のシンボルである天守を築き上げました。戦時下の空襲により焼失した木造の当社本殿は宇喜多秀家、拝殿等は次の城主・小早川秀秋による造営であったとされます。江戸期には、城主の池田氏から城の鎮守として土地を寄進され崇敬を受けました。現在も、岡山のまちの鎮守として多くの方にお参りいただいています。

では、お祀りされている御祭神についてお聞きできますか。

主祭神は倭迹々日百襲姫命(やまとととびももそひめのみこと)という神様です。一般的に「モモソヒメ」と呼ばれるこの神様は第七代孝霊天皇の皇女であり、桃太郎の物語で知られる吉備津彦命(きびつひこのみこと)のお姉さんにあたる方です。伊勢神宮に天照大神が祀られる以前は三輪山で太陽信仰の儀式を行っていたとされますが、その祭祀を取り仕切っていたのがモモソヒメです。『日本書紀』では、聡明で叡智に長けており未来のことが分かる人物とされており、占いや託宣で神様の言葉を伝えて疫病を鎮めたり高い霊能力で予言をして謀反を未然に防いだりと崇神天皇の治世で重要な役割を果たしました。副祭神は古代神話の英雄・日本武尊(やまとたけるのみこと)をはじめ、桃太郎のモデル・吉備津彦命(きびつひこのみこと)、山の神・大山昨命(おおやまくいのみこと)、稲の神・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、妹姫命(いもひめのみこと)、さらに岡山城の五代目城主で岡山藩の名君といわれた池田光政を武安霊命(たけやすびのみこと)としてお祀りしています。

では、こちらの神社の歴史についてお聞きします。創建はどれくらい前になるのでしょうか。

創建は貞観年間、西暦860年頃の事と言われています。現在の場所に遷座してからは450年ほどですが、岡山に建っていた頃から数えると1200年に近い歴史がある神社です。

岡山の空襲でも焼け残った部分があるとお聞きしました。

そうですね。全てが焼失したわけではなく木造の随神門、境内社の一部と石製の鳥居、手水鉢、狛犬、狛狐、石灯籠、石段、石畳の一部は失われず残りました。随神門は、岡山城七代目城主の池田継正によって造立された当時の姿を保っており、岡山市の重要文化財に指定されています。現存する石灯籠には空襲による破損が見られるものもあり、戦火の激しさを今でも物語っています。空襲で焼失してしまった本殿と拝殿は、地域の方々のご協力をいただき戦後に建て直されました。

重要な建築物も多いんですね。では、神社の魅力や見てほしい特徴などはありますか。

まずはこの神社があるロケーションです。ここは岡山後楽園や岡山城にも近く観光の方がたくさんいらっしゃいます。岡山と言えばまずここ、と言える場所にあるので岡山の歴史や文化と合わせて楽しめるカルチャーゾーンです。

周辺を見る限りでも仰るとおり、美術館や博物館なども近くにあり家族連れでも一日楽しめそうな場所ですね!

岡山駅からは歩いて20分ほどで路面電車を使えば10分~15分ほどで着くことができます。岡山城の守護神としても知られていますので、お城を観に行った後にこちらに寄っていただくことも多いです。

海外からの方も多いのでしょうか。

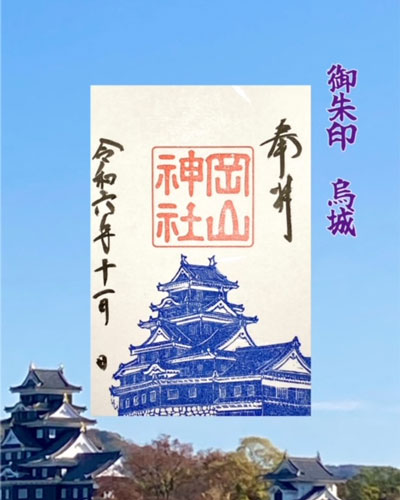

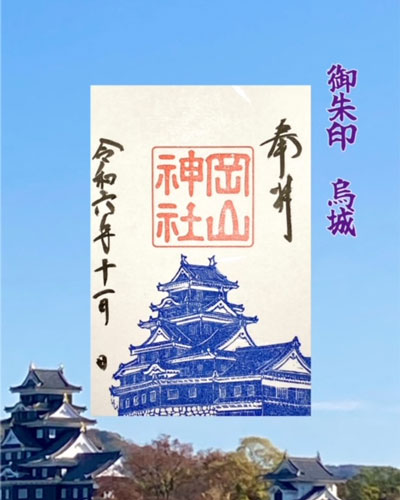

大勢お参りいただいています。最近は海外の方も御朱印帳をご持参されることが多く、御朱印巡りを楽しまれているようですよ。

御朱印は神社によってデザインなどに特徴もありますし、集めたくなりますよね!

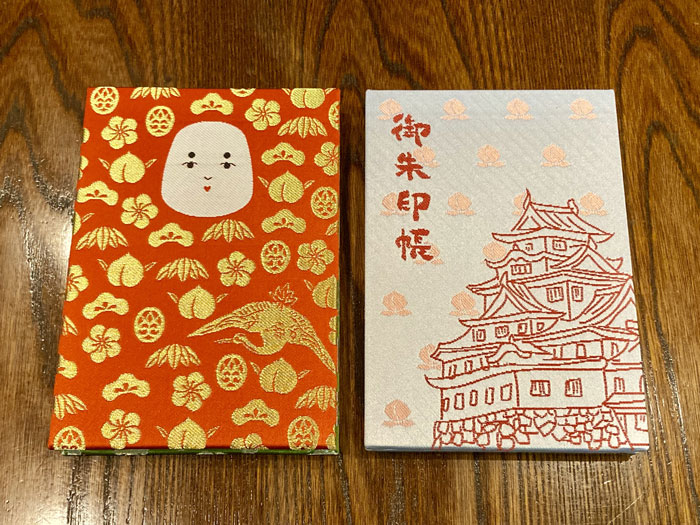

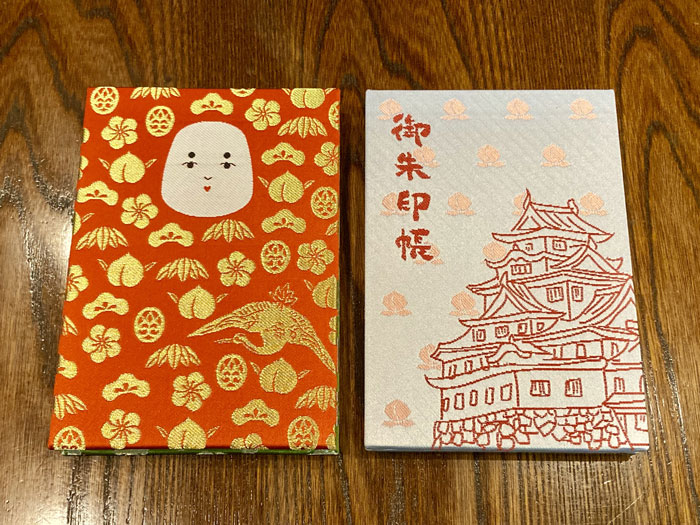

そうですね。当社では「月始め御朱印」という月替わりの季節の絵柄をデザインした御朱印を限定数で頒布しています。他にも、祭りや行事に合わせた絵柄の御朱印がある時期もあります。さらに今年は御祭神、岡山城、桃と蛇を繊細な切り絵であしらった「切り絵女神御朱印」を初夏から頒布しています。当社のインスタグラムには様々な御朱印の写真などを載せており、大きな反響をいただいています。また当社では岡山城や御祭神の絵柄デザインの御朱印帳も頒布しており、こちらもおすすめです。

素敵な絵柄ばかりで欲しくなりますね!とても素敵です!

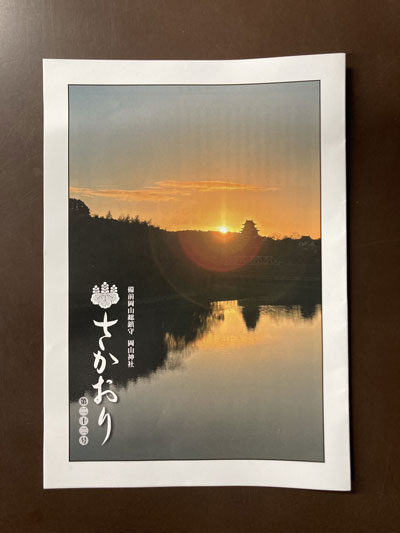

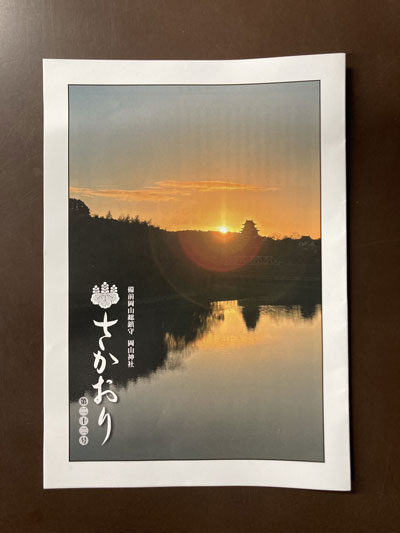

当社では年2回、春と秋に『さかおり』という社報を出しているのですが、そちらでは神社に関する様々な情報を掲載しています。今回発行した号は表紙に宮司が撮影した今年の初日の出の写真を使用しました!

インスタグラムに掲載されている写真でしょうか?とても綺麗に撮影されていますね!素人の方が撮ったとは思えないです!

ありがとうございます。宮司も今年は上手く撮れたと言っていました(笑)。さらに、裏表紙には子ども備中神楽メンバー募集の記事があります。

備中神楽ですか!それは神社で行われているものなのでしょうか。

当社の秋祭りにて演舞奉納いただいている高梁子ども神楽クラブの方々にご協力いただき、この度「岡山神社子ども神楽クラブ」を立ち上げました。備中神楽をやってみたいという子どものメンバーを随時募集しています。神社で練習を重ね、10月の秋祭りで御神前での神楽奉納を目指します。対象となるのは小学生~高校生となります。最近始まったばかりなので、まだメンバーは少ないのですが興味がある子はドンドン入会してもらえればと思います!

他に特徴的な部分はありますか。

平成25年から行っている大絵馬プロジェクトというものは当社ならではだと思います。当社の近くに株式会社シファカ様というデザイン会社があるのですが、そちらにご協力いただき、「今までにない大絵馬」を毎年奉納していただいています。その年の干支の大きな絵馬を拝殿前に掲示いたしまして、来ていただいた方に願い事などを書いていただき、大絵馬に奉納していただくことができます。平成28年の酉年からはデザインユニット「cochae」様、令和6年の辰年からは人形作家「なとも工作舎」様も仲間に加わっていただき、当社の名物として楽しんでいただいています。令和7年の巳年の大絵馬は参拝者が願い事を書いた千社札を貼り付け、段々と蛇全体が白くなっていくデザインなので、皆で白蛇を作り上げるというイメージです。

なるほど!そういった趣向を凝らしているんですね!毎年どんなデザインになるのか楽しみですね!

他の神社様ではされていない事だと思いますので、来ていただいた際にはぜひ大絵馬も見ていってほしいです。

色の移ろいに見る、時の流れ。境内ではビアガーデンも実施!

では、神社建築の特徴についてお聞きできますか。

ものすごく変わった建築物というのはないのですが、先ほどお話しした岡山神社随神門は岡山大空襲で焼け残った数少ない岡山城下の近世建築物で、池田継正によって延享2年(1745年)に造立された切妻造、本瓦葺の三間一戸の八脚門です。近年「令和の大改修」の一環として随神門保存修理工事が施され、造立当時の屋根のデザインに戻ったことから少しスッキリとした印象になりました。本殿と拝殿は戦後に建て直したもので、どんな景観にも映える白塗りの入母屋造の社殿です。本殿・拝殿の屋根は銅板葺きで、現在は緑色に見えます。これは銅の酸化作用によるもので、本来の銅色から年月の経過と共に茶色、さらに緑色へと色が変わってきました。雨上がりに日光を反射すると緑色がより一層美しく映えるので、幻想的な光景が見られると思います。

なるほど!変色してこの色になるのですね。白い社殿ととても相性が良いと思います!

他には狛犬や狛狐も可愛らしくて人気があります。狛犬や狛狐、鳥居や手水鉢などは江戸時代に造られたものなので、境内をじっくり巡って観てみると深い歴史を感じていただけると思います。

とても見どころが多く楽しめる神社様ですね!行ってみようかなと思える神社様だと思います。では、地域の方との交流や神社での行事についてお聞きできますか。

地域住民との交流という点では、蚤の市や音楽祭などがあります。蚤の市は毎年春と秋に行っており、神社にあまり縁がない方でも気軽に来ていただける行事です。境内や旭川沿いにアンティーク雑貨や、ワークショップ、フード、ドリンクなど様々なお店が並びます。蚤の市に来ていただき、それをきっかけに神社に興味を持ってお参りに来ていただけたら嬉しいですね。

賑わいがありそうですね!仰るように普段は神社を訪れない方でも参加しやすそうです。音楽祭はどういうものでしょうか。

これは、この周辺地域でバンドや楽器演奏、ダンスなど音楽に関する活動をされている方を中心に募りパフォーマンスを披露していただくものです。過去には、ダンスや演奏を交えた書道パフォーマンス、ブレイクダンス対決、お面の早替え演舞をする変面など驚くようなものもありました。

とても面白そうです!ジャンルも幅広く、若い方も集まりやすそうですね。

他に、秋祭りではだんじりが出るのですが商店街でだんじりを展示したり、獅子舞が商店街に出向いて行くこともあります。秋祭りでは岡山特有の「備前獅子舞太鼓唄」、通称「コチャエ節」と呼ばれる唄に合わせて獅子舞が舞う行事や、巫女舞、子ども神楽クラブによる備中神楽も披露してもらっています。子どもたちは可愛いですが、とても迫力があるのでぜひ生で見てほしいです!近隣の商店街など氏子地域には祭りを知らせる幟(のぼり)やポスターも掲示していただいているので、当社の秋祭りはこの地域における秋の風物詩にもなっていると思います。

地域の神社としてしっかりと認識されているんですね!インスタグラムで茅輪くぐりの写真も拝見しました。こちらは神社の方の手作りでしょうか。

そうです。河原で刈った天然のものを輪にしています。素戔嗚尊(すさのおのみこと)に宿を貸した蘇民将来の子孫が茅輪により疫病の災いから逃れたという言い伝えにあやかり、疫病除けや身体健全を祈りながら輪をくぐる「茅輪祭(わくぐり祭)」として皆さまにご参加いただいています。この日は、わくぐり行事前後の夕方から夜にかけてビアガーデンも開催しています。さらに、人形(ひとがた)に氏名を書いて穢れを祓い、茅輪守りと御札をいただかれた方は、少しお得にビアガーデンを楽しんでいただけるようになっています。

神社でビアガーデンですか!?

そうです。「直会(なおらい)ビアガーデン」と称し、神社境内にて旭川からの風を感じながら地酒、地ビール、ワイン、ジュース、軽食などを楽しんでいただけるものです。「直会」とは本来、祭りの後に神事に参加した人々で神前に供えた御饌(みけ)や御酒(みき)をいただくことです。行事に参加するだけでなく、その後も楽しんでいただけるような取り組みをしています。

とても面白い取り組みですね!様々な行事で活気がある神社様ですね。

そうですね。2月から12月の1日に斎行される月始祭では、ついたち参りでご来社の方々の集いの場となる境内喫茶を開き、その月に因んだ色の御幣でご神徳をいただく「月ごとの御幣」の頒布を行っています。また、2月の節分祭にはとても多くの方にお越しいただきますし、行事には鬼も登場するんです。この地域には「鬼は外、福は内」ではなく「福は内」だけを掛け声として発する風習がありますが、これは岡山県南部の吉備地方に伝わる「温羅(うら)伝説」によるものです。桃太郎に討伐された鬼として知られる温羅は、実は製鉄や土木技術に長けた古代吉備地方の統治者であったとされるため、桃太郎とともに鬼はこの地域では古くから敬われ親しまれる存在なんです。8月に岡山市中心部で開催される「おかやま桃太郎まつり」のメインイベント「うらじゃ踊り」は、鬼のメイクをした老若男女が音楽に合わせて壮大な踊りを披露するもので、とても活気があるお祭りです。

本当に楽しめるコンテンツが盛りだくさんですね!授与品も多いのでしょうか。

特別多いというわけではありませんが、おみくじは少し特徴的かもしれません。岡山と言えば桃が有名ですが、その桃をモチーフとした「桃みくじ」もご用意しています。モモソヒメは桃を使って祭祀を執り行っていたそうで、そういった所以から桃のおみくじを引いてモモソヒメからのメッセージを受け取っていただければと思います。また、新しい授与品として「おかやま鎮守まもり」の頒布が始まりました。繊細なレースで岡山城と桃をあしらったお守りで、海外の方からも好評です。

桃はピンク色で可愛らしいですし、人気がありそうですね!

地域住民を守り、守られてきた神社。

では、神社にまつわる伝説やエピソードはありますか。

当社の境内に「日吉神社・清光稲荷」という山の神と稲の神を合わせてお祀りしている神社があるのですが、岡山空襲の前に、その神社に置かれている狛狐が鳴き危険を知らせたという伝承があります。また、その岡山空襲の際に本殿と拝殿は焼失しましたが、町の人々がバケツリレーのように水を運び火が燃え広がるのを阻止したという話があり、そのおかげで随神門が焼け残ったといわれています。空襲の際には随神門の陰で業火から逃れて助かったという人もいるらしく、この場所はそういった不思議な力のある場所なのかもしれません。

不思議な力、きっとありますよね。科学では説明のつかない事象というのはいつの時代にも記録がありますから、そういったご縁で地域の方とも結ばれているのかもしれませんね。

そうだと嬉しいです。冒頭でお話しした3つの山のうちの「天神山」は学問の神・天神様とされる菅原道真が大宰府へ向かう際に立ち寄ったという伝承からその名がつけられています。その付近の現在は放送局がある場所には明治期に「亜公園」という天神様を題材とした日本最古のテーマパークがありました。公園内には天神様をお祀りするお社が建立され参拝者が集い、「集成閣」という七重塔は町を展望できたことから人気を博したそうです。それらの建造物だけでなく射的の屋台や茶屋や旅館などが軒を連ねていたとされる園内の賑わいを現代に残そうと造形作家の方が亜公園を模型で再現したこともあり、今でも人を惹きつける力のある場所といえます。亜公園の閉園後、天神様をお祀りするお社は、宇喜多派の浪人・佐久間甚九郎を救った狐伝説のある稲荷と合祀されて「甚九郎稲荷・天神社」と呼ばれ現在も町の人々に崇敬されています。甚九郎稲荷・天神社の境内には狛狐や狛犬の他に、集成閣を示す石碑、学業成就・書道上達祈願のための大きな硯石が設置されており、ビルの狭間にありつつも当時の情景に思いを馳せることができるタイムカプセルのような場所として親しまれています。

今後の展望

岡山の「まち」に開かれた神社として、今後も地域の皆様との交流を大切にし、伝統文化の継承と地域社会の発展に貢献してまいります。

岡山は、人を惹きつける力に満ちた土地。古来より神を祀り、城を築き、まちを形作ってきた先人たちも、この地の不思議な魅力を感じていたことでしょう。

鎮守の社として、連綿と受け継がれてきた祭典や行事を心を込めて賑やかに執り行うことで、人々の絆を深め、より楽しく安心して暮らせるまちづくりの支えとなれるよう努めてまいります。

また、岡山を舞台にしたNHK連続テレビ小説に登場する神社の多くが当社であることや、宇喜多直家・秀家ゆかりの物語が大河ドラマ化を期待されていることも、岡山神社が持つ歴史的・文化的価値の証です。これからも岡山の魅力を全国に発信し、多くの方に親しんでいただければ幸いです。

インタビューまとめ

今回ご担当者様にお話を伺った際は、一つの問いかけに対し次々と豊富なエピソードが飛び出し、社報の写真やInstagramの投稿一枚一枚にまつわる背景まで、丁寧にご説明いただきました。その熱意ある語り口からは、この神社の魅力を一人でも多くの方に伝えたいという強い思いがひしひしと伝わってきました。

伊勢神宮や出雲大社ほどの全国的知名度はないかもしれません。しかし、抜群の利便性と見どころの多さを併せ持つ岡山神社は、春季・秋季大祭の賑わいはもちろん、普段の日でも何度でも訪れたくなる魅力にあふれています。ふと立ち寄るだけで「こんなに面白い神社があったのか」と新たな発見があり、繰り返し足を運びたくなる──まさに名所と呼ぶにふさわしい神社です。

岡山神社 アクセス情報

住所:〒700-0813岡山県岡山市北区石関町 2-33

TEL:086-222-7198

メール:info@okayama-jinjya.or.jp

URL:https://www.okayama-jinjya.or.jp/

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] ■ 岡山神社 “桃太郎のお姉さん”を主祭神に、コンテンツリッチな神社。 https://www.uchina-web.co.jp/bunka-lab/okayamajinja/ […]