2024年7月、日本銀行が発行する紙幣は約20年ぶりにそのデザインを変更しました。一万円札には渋沢栄一氏、五千円札には津田梅子氏、千円札には北里柴三郎氏がそれぞれ描かれ、一万円札は実に約40年ぶりの刷新となりました。その一万円札に描かれている渋沢氏と縁が深いのが、東京都北区に鎮座するこの七社神社(ななしゃじんじゃ)です。

名前のとおり七柱の神様をお祀りし、渋沢氏をはじめとする地域の氏子の皆様に愛されてきた神社です。明治維新以降に制定された社格制度において、この神社は当時無格社でしたが、氏子の皆様の尽力により格を頂いた歴史もあります。子授け・子宝・安産のご利益がある神社としても知られ、お子さまを望む多くの方が御祈願に訪れています。

地域の安全安心を守り、地域からも愛され続けるこの神社の見どころをご担当者様にお伺いしました。

七社神社とは

創建の明確な時期は不詳ですが、平安中期以前の創建とも考えられその歴史は非常に長いものです。ご祭神には夫婦の神様として有名な伊邪那岐命(イザナギノミコト)、伊邪那美命(イザナミノミコト)をはじめ七柱の神様をお祀りするほか、境内には末社も多く様々なご利益を受けられます。

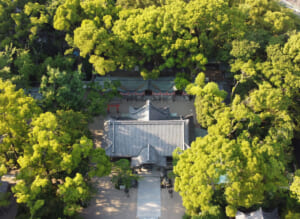

北区の中でも住宅街に位置し、神社隣には造幣局や広大な敷地を誇る飛鳥山公園があり、訪れた方はゆったりとした時間を過ごすことができる貴重な場所です。第二次世界大戦における東京大空襲においてもその戦禍を免れ、神様に守られ続けている強運な神社でもあります。

同じ都電沿線の神社様とも協力して神社巡りの企画を行うなど、地域の氏子のみならず各地からお越しいただける取り組みを実施している活気ある神社様です。

【七社神社 特別インタビュー】

日本の中心地である東京で穏やかな時を刻む七社神社。「日本資本主義の父」とも評される実業家・渋沢栄一氏との縁をはじめ、縄文時代の痕跡を辿ることができる遺跡群も発掘されるなど、神社のみならず周辺環境も注目を集める場所です。

オス・メス共に子どもを守るような形で作られた子守犬(こまいぬ)や、男性の象徴である石棒を模した授与品、妊婦のお腹のような形をした椎の木など、子授け・安産に縁のあるものも多い神社として知られています。今回は渋沢氏との縁や神社での行事・神事、神社の特徴にいたるまでたっぷりと語っていただきました。

七柱の神様が鎮座する神社。公園・造幣局も隣接する穏やかな地域。

編集部

編集部本日は七社神社様へのインタビューです。こちらは東京都北区西ヶ原に鎮座されている神社様ですね。日本の中心地に位置されていると思いますが神社の周辺はどういった環境でしょうか。

どちらかと言うと商業地域というよりは住宅街です。神社の隣に飛鳥山公園という大きな公園があり、江戸時代には桜の名所でもあり徳川家が鷹狩をしていた場所でもあります。また近くに旧古河(ふるかわ)庭園という綺麗な庭園があります。こちらでは美しいバラを見ることができ、そういったお庭や公園がいくつかある場所です。また当社は現在一万円札の肖像画にもなっている渋沢栄一さんと関係が深いのですが、神社隣には造幣局も位置しており、ちょうどお札を作っている工場と渋沢さんがかつて住んでいた間にあるのがこの神社です。渋沢さんは徳川家にも仕えていたので、鷹狩をしていた公園に近い土地を購入して住まわれたといういきさつもあるそうです。

そうなんですね!お札の肖像画になった方に縁の深い神社と造幣局が近いとは、不思議な縁ですね。では、こちらの神社様の歴史についてお聞きします。まず、創建はいつ頃になるのか分かっているのでしょうか。

当社の創建については明確なことは分かっていません。寛政5年(1793年)に火災が起き、七社神社の文献や古記録などが全焼してしまい古いことが分からないという状態です。ですが、当社は元々「無量寺(むりょうじ)」というお寺の境内に鎮座しており、そのお寺についても細かいことは分かっていませんが、平安時代の中後期頃のお札が残っていると聞いているので、その時点では既に神社を含むお寺があったということだと思いますので、平安時代中期以前頃が創建にあたるのかもしれないと考えています。

やはり遡るのが難しいほど歴史のある神社様ですから、記録を残すことが難しいんですね。神社名である「七社」の由来はどういったものでしょうか。

これは七柱の神様をお祀りしていることに由来します。江戸時代の名所図会を見ると七社神社ではなく「七社(ななのやしろ)」と書かれており、それが神社の名前だったようです。その当時から七柱の神様をお祀りしていたので、現在にもその名前が受け継がれています。全国に同じ七社神社という名前の神社はいくつかありますが、それぞれ関係があるわけではなく「しちしゃ」と読む神社もあるようで、お祀りしている神様も同じというわけではありません。神社の系列としては、たとえば天祖神社(てんそじんじゃ)であれば天照大御神様を、八幡神社は品陀別命様(ほんだわけのみこと)をお祀りするという流れがありますが、七社神社だからと言って同じ七柱の神様をお祀りしているということではありません。当社では、伊邪那岐命(イザナギノミコト)、伊邪那美命(イザナミノミコト)、天児屋根命(アメノコヤネノミコト)、伊斯許理度賣命(イシコリドメノミコト)、市寸島比賣命(イチキシマヒメノミコト)、仲哀天皇(チュウアイテンノウ)、応神天皇(オウジンテンノウ)の七柱の神様をご祭神としてお祀りしています。そして、明治に入り神仏分離の流れが興ると、明治2年に現在の場所に遷座され、この地を守る総鎮守としてお祀りされてきました。

お祀りしている神様の数に由来するものなんですね。七柱という神様の数からも多くのご利益を受けることができそうです!

神社前の通り名が「渋沢通」に。無格社からの格上げに尽力した地域の力。

では、七社神社の見どころや魅力についてお聞きできますか。

まずは先ほどお話したように、当社は渋沢栄一さんと縁が深い神社です。渋沢さんはかつて七社神社のお隣に住まわれており、明治以降の記録を残した書物があるのですが、その古記録には明治9年の氏子記録の中に渋沢さんの名があります。ただ、明治9年にはまだ隣に家は建てておらず、明治12年に神社隣の土地を買い家を建てたそうです。最初はいわゆる迎賓館のような、お客様をおもてなしする目的での施設として使われていたそうで、実際に渋沢さんが本邸として住まわれたのは彼がお仕事から引退された61歳の頃からです。隣に家を構えていた時期としては彼が30代の頃からになりますので、長い期間神社のお隣に居を構えられていました。晩年は地域の方とも深く交流されていたようで、大正8年に西ヶ原地区の若手たちで結成された青年会ができたのですが、この青年会の人々が会合などを行う場所がなかったため、渋沢さんと旧古河庭園に住まわれていた古河虎之助さんという方が5000円、現代では何百万円という金額の寄付をされ、境内の社務所建設にご尽力いただきました。現在社務所は神職が様々な祭典の準備をしたり、町の人々が会合する場所として使われています。

渋沢さんだけでなく地域の人々から愛されていた神社だったんですね。

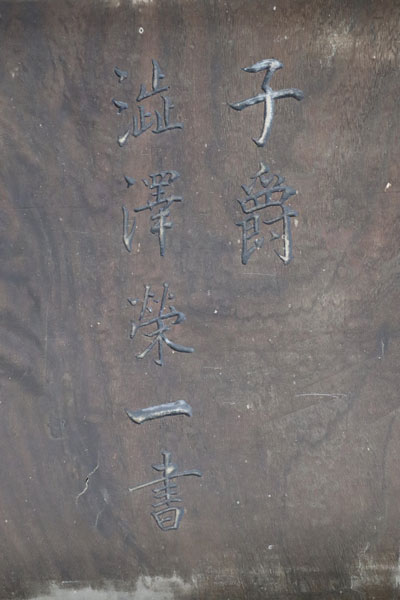

社務所が竣工した年は、ちょうど渋沢さんが80歳を迎え傘寿のお祝いとなる年で、男爵から子爵になられたんです。渋沢さんは元々農家の出身ですから、そういった人が子爵になるというのは相当なご経歴です。例えるなら、農民が貴族になるのと同じようなことですから、ご自身はもちろん周囲の人々も本当に喜ばれていたそうです。そういった節目での竣工でしたから喜びも一入だったと思われます。

そうなんですね。本当にご自身の努力で功績を立てられた人物なんですね。

そういった努力を積み重ねられていた方でしたので、当社には会社を経営されている方なども御祈願にいらっしゃいます。毎朝境内の掃除をしていると、毎日御祈願に来られているサラリーマンの方も見かけることがあり、様々な方にお参りいただけています。また、渋沢さんとの縁にちなみ、神社前の通りは「渋沢通」という名前となりました。

通りの名前にもなっているんですね!本当に、渋沢さんの聖地とも言えるような場所ですね。

また、社務所の竣工時には渋沢さんに掛け軸を奉納していただきました。これは普段は建物の中にあり一般の方はご覧になれないのですが、とても立派な掛け軸です。当時、神社には社格制度と言って各神社に格が与えられていました。一番上の格は官幣大社(かんぺいたいしゃ)、次に国弊大社(こくへいたいしゃ)…と続き、七社神社は当時格のない無格社でした。ですが、町民の皆さんは七社さんにも格を貰いたいと思われ、町の方で力を合わせて努力をし、昭和3年に願いが叶い村社(そんしゃ)という社格を頂きました。ただそうなるためには、境内に神楽殿を設けることや手水舎の設置、拝殿も大きなものでなければならないなど様々な条件がありました。そこで、まずは拝殿を大きくしようということで、昭和4年に新しい拝殿が落成しました。それに合わせて七社神社正面の社号額に渋沢さんが「七社神社」と記しました。参拝者の中にはその額に手を合わせて拝まれている方もいます。境内には他にも石碑や古河さんが奉納した孔子孟子像(こうしもうしぞう)などがあります。

本当に渋沢さんはこの神社のために尽力された方だったんですね。

子守犬、子の石、腹籠りの椎など、子授けに縁のある神社。

境内には他にこの神社様ならではの見どころはありますか。

他に特徴的な部分は、狛犬が少し変わっている点です。当社拝殿前に一対の狛犬が置かれています。ほとんどの狛犬はメスの狛犬が赤ちゃんを抱っこしていますが、当社の狛犬はオスもメスも赤ちゃんを守っている狛犬なんです。そういったことから当社では子守犬と書いて「こまいぬ」と呼んでいます。現代でこそ父親も育児に参加することが当たり前になっていますが、当時は明治時代ですからそういった概念はほとんどありません。そんな時代に、当社のような形で作られた狛犬はとても珍しいと思います。それ以前にもそういった狛犬があったのかは不明ですが、そういった謂れもあり子宝や安産の御祈願に来られる方がとても多いです。以前狛犬を研究されている専門家の方が来られた際にも「とても珍しい」と言われていました。

確かにそれは珍しいですね!素敵なご利益を受けられそうです!御社のホームページでも狛犬の写真を拝見しましたが、確かに抱えているような感じで作られていますね!時代背景を考えると本当に珍しいと思います。また、腹籠りの椎(はらごもりのしい)という木があるようですが、これはどういったものでしょうか。

これは椎の木が妊婦さんのお腹のようになっており、それを撫でていくと子授けや安産のご利益があるとされているものです。撫でて行かれる方はとても多いですよ。

そうなんですね!子宝に関するご利益も多いようで、お子さんを望まれるご夫婦にはぜひお越しいただきたいですね。

そうですね。他にも「子の石(ねのいし)」というネズミのような形をした石もあり、ネズミは子どもをたくさん産むことから子宝のご利益として親しまれています。実際にある女性の方が海外に住む娘さんのために子授けの御祈願に来られ、無事に授かりましたとご報告を頂いたこともあります。そういった子どもに関するご利益が多いのも特徴ですし、とても大きな神社というわけではないですが鎮守の杜として木々も多くあり、境内には椅子をたくさん置いていますので森林浴のように過ごしていただくこともできます。住宅街の中にある神社なので周辺も静かで心を落ち着けられる場所だと思います。

公的機関とも連携!地域住民の心の拠り所となる存在へ。

では、神社建築についてもお聞きできますか。

当社の本殿は神明造で、拝殿とくっついている形です。先ほどお話したように本殿は明治26年に完成しその際に拝殿も出来上がり、その後拝殿は昭和4年に新しくなりました。新しく建てる際にはそれまでの拝殿は解体せずに曳家を行い、昔からの素材を再利用しました。現在の神楽殿が明治26年~昭和3年まで使われていた拝殿で、現在も七五三やお宮参りに来られた方はお写真を撮られる方もいらっしゃり、できる限りの形で開放しています。

地域の方との交流についてはいかがでしょうか。神社で行われている神事や例祭で地域の方と共に行われている行事はありますか。

当社は氏子のある神社で、西ヶ原と栄町(さかえちょう)という町が当社の氏子になっています。神社の行事で大きなものとしては9月の秋分の日にお祭りがあり、9つの町会が毎年お神輿を出してくれています。神社に宮入りをする町会もあり、氏子の皆様に支えられている神社です。また6月、12月には大祓があり、これは人形を各町に配り6月28日、12月28日にお祓いをして半年分の罪穢れを祓い、次の半年間も元気に過ごせますようにと御祈願する行事です。

他には初詣や節分など、他の神社様でも行っている行事ですが、節分はこの地域の中では大きな規模で行っています。拝殿から神楽殿に桟橋を掛け、町の方々が150名ほど10回に分けて豆まきを行います。地域の方々は撒き菓子を取りに来られます。当社のすぐ目の前に警察署があるため今年は警察署と消防の方にも来ていただきました。警察のマスコットキャラクターであるピーポくんや、消防のマスコットキャラクターのキュータくんも来てくれて、振り込め詐欺撲滅や火の用心などを呼び掛けていただきました。やはり地域の安全あっての氏神・氏子なので、精神的な面では私たちが毎日お祈りを捧げますが、実際的な面では警察や消防の方に出動していただく必要がありますので、そういった形でご協力させていただいています。

地域の方や公的機関とも連携している神社様なんですね。地域の方にとってはより安心できる場所として頼っていただきたいですね。

『都電神社巡り』にも参加。神社も地域も訪れて楽しい場所に。

御社のインスタグラムを拝見しましたが、御朱印がとても可愛いですね!狛犬をモチーフにした御朱印も可愛らしいです!

これは川瀬ホシナさんというイラストレーターの方にデザインしていただきました。当社は先ほども話したように狛犬が少し特徴的なので、それをデザインしていただきました。実はこの狛犬の絵は、よく見ると親の狛犬の眉毛の部分が「七」になっているんです。

あ、本当ですね!先生の可愛い遊び心ですね!

他にも狛犬がデザインされた御守りもありますし、ペットを飼われている方向けに犬の御守りや犬のおみくじも出しています。境内も犬を連れて入っていただけるので、ワンちゃんの散歩コースとしても親しんでいただいています。

狛犬をとても大事にされているんですね。他にも赤ちゃんの泣き相撲をされていると聞きました!とても可愛いですね。

泣き相撲はとても賑やかな行事です。これまでは7月に行っていましたがやはり暑さが厳しい時期なので、今年は5月に前倒しして行いました。毎年200名ほどの方に集まっていただいています。

そんなにたくさん来られるんですね!少子化の時代ですが赤ちゃんは本当に可愛いので、ぜひこれからも続いてほしいですね。他に神社独自にされている行事などはありますか。

神社独自に、というわけではないのですが『都電神社巡り』というものを実施しています。これは都電荒川線(東京さくらトラム)の沿線に位置する神社4社を巡り都電印(都電9000形)を集めようというもので、期間限定の御朱印なども出しています。この荒川線は飛鳥山駅から王子駅にかけて都内では唯一車と並走しているトラムで、都内でありながらものんびりと電車に乗って巡れるような路線です。当社は都電には面していないのですが、他の3社様は皆さん都電に面しているので、のんびりと神社巡りをしていただくのも面白いのではないかということで、数年前から始めたものです。神社巡りの御朱印帳も4社共通で出しており、こちらもホシナ先生にデザインしていただきました。9000形は古い都電のデザインなのですが、現在復刻して実際に走行しており、ノスタルジックな雰囲気でデザインした御朱印も出しています。そのおかげもあり、最近は海外からの参拝者も多く授与品なども電子マネーでお受けいただけるようなシステムを整えています。

それはありがたいですね!神社様ではまだまだキャッシュレス決済を導入されていない所も多いと思いますが、海外からの方はもちろんコロナ以降お財布を持たずに外出する方も増えましたからとても助かりますね。

そう思っていただけると嬉しいです。他にホシナ先生にデザインしていただいているものですと、渋沢さんのマスコットもあります。親しみが湧くような可愛らしいデザインで描いていただき、こちらも御朱印に押しています。境内には等身大の渋沢さんのパネルがあり、実際の渋沢さんと同じ150㎝ほどの高さです。

渋沢さんは小柄な方だったんですね!

そうですね。親交のあった古河さんは背が高く凛々しい、今でいうイケメンの方だったので、あまり一緒に写りたくなかったようです(笑)。海外の方と面会しているお写真もありますが、やはり小柄な方だという印象です。

ですが、今やお札にもなるほどの立派な方ですし、本当に努力の方だったんですね。

縄文文化、洋紙の歴史にも触れられる貴重な地域。

周辺環境について、冒頭で穏やかな住宅街の中にある神社とお話しいただきましたが、公園や造幣局が隣接するなど少し特殊な場所のようにも思えます。他にも訪れるべきスポットなどはあるのでしょうか。

当社の隣には渋沢資料館もあります。この王子地域は日本で初めて洋紙を製造した「抄紙会社(しょうしがいしゃ)」という洋紙製造会社があり、こちらも渋沢さんの主導で設立された会社です。さらに、この辺りからは貝塚をはじめ縄文時代~弥生時代にかけての数々の遺跡も発掘されています。神社の周辺には七社神社前遺跡という遺跡群や七社神社裏貝塚と呼ばれる貝塚があります。ただ、都内ですから有名な遺跡のように町を挙げて遺跡を保護するということが難しいので、住宅建築の際に発掘されたものを埋めて家を建てていく、という状態です。そこには人々が暮らしていたと思われる集落遺跡も残っており、貝を獲って海水の中で焼石を使って貝をボイルするなど加工し、それを海外へ輸出していたと思われる痕跡も見つかっています。時期によって獲れる貝の断層が出来上がっていったと思われ、そういった遺跡や貝塚の断層も神社隣の博物館で見ることができます。

そんな貴重な遺跡にも出会える場所なんですね!本当に貴重な場所だと思います。

また東京には、大森貝塚という有名な貝塚もあります。これは大森という場所で発掘されたもので、エドワード・シルベスター・モースという当時の研究者によって日本で初めて発掘された貝塚です。神社周辺の貝塚もその大森貝塚と同じくらいの規模のものなので、なかなかの大きさがあります。他にも、西ヶ原貝塚からは石棒という、男性の象徴を模した形状のものが出てきており、これは当時子宝を祈願するために作られた神具だったと言われています。そういった縁から当社では石棒を模した授与品も出しています。縄文の頃に生きていた人々は出産時も生きるか死ぬかという時代だったと思いますので、そういった神具などを用いることで子を授かることができると考えていたのだと思います。想像の世界ではありますが、それを裏付けるような物も出土しているので、使用されていたことは間違いありません。そういった場所に今神社が鎮座しているのも、何か意味があるのかもしれません。

【神社にまつわるエピソード】

七柱の神のご加護、焼夷弾を免れた強運。

第二次世界大戦下においてアメリカ軍の大空襲を受けた東京。辺り一面焼け野原となり人々が途方に暮れる中、この七社神社の一帯だけは焼夷弾が1つも落ちることなく、戦火を免れたという事実があります。

その理由としては神社の先にクリスチャンの学校があったこと、そして神社隣の造幣局の建物の形にあるとも考えられています。造幣局の建物は上空から見るとプリントの「P」の形をしており、この戦争に勝つのはアメリカだと確信していた米軍が、全てを焼き尽くしてしまうと侵略後に稼働するのが難しいと判断し、国営の印刷局だけは残したという考えた方もできます。

ですがそのいずれも明確に定義できるものではなく、あれだけの戦火を免れたのは七柱の神様が守ってくれたからだと信じています。

今後の展望

この先も地域の為を思い、氏神・氏子の関係を保ちながら地域の安全安心を守っていきたいと考えています。ただ、神社も維持管理をする必要があり、そのためにはかつてのようにご奉納金だけでの運営はなかなか難しいのが現実です。御朱印や授与品などに工夫を凝らし、氏子以外の方にも多くお越しいただければと思っています。

また時代に合わせてバリアフリー化も行い、これまで敷石だった部分を舗装して車いすやベビーカーでも通りやすくするなど、お参りしていただきやすい工夫も施しています。

インタビューまとめ

幾千もの神社様が鎮座する東京都。日本の中心地であるこの場所では日々数えきれないほどの人々が活動し、それぞれの暮らしを日々生きています。そんな場所で数百年間変わらず、この地域とそこに暮らす人々を見守ってきた七社神社。七社神社のみならず都内に鎮座する全ての神社様が現代までの時代の移ろいを見守ってきました。

人々の暮らしや価値観は変わっても、神社は変わらずそこにあり続ける。だからこそ、その地域住民にとってはただ一つ変わらないものとして安心できる存在でもあるのではないでしょうか。渋沢氏もきっと「この先もこの神社を取り巻く環境が穏やかなものであるように」と願われ、寄付やご奉納など様々なご尽力をされたのだと思います。

この先も変わらずにこの場所にあり続けること、そして多くの方に七柱の神様のご利益を受けていただき、心穏やかに幸せを感じながら暮らしてほしい。それがこの七社神社の創建時から変わらぬ地域への思いです。

七社神社 アクセス情報

住所:〒114-0024 東京都北区西ヶ原2-11-1

TEL:03-3910-1641

FAX :03-5944-5600

URL:https://nanasha.jp/

<アクセス>

東京メトロ 南北線「西ヶ原」駅 2番出口より徒歩2分

JR京浜東北線「上中里」駅「王子」駅より徒歩10分

都電荒川線「飛鳥山」駅より徒歩5分

北区コミュニティバス 王子駒込ルート「一里塚」停留所より徒歩2分

コメント