ため池と聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか。その言葉から神社を連想される方は多くはないと思いますが、ため池と縁が深い神社がここにあります。兵庫県加古郡稲美町。稲が美しいと名の付くほど、町内に広がる数々の田んぼは美しい光景を見せ、そこに暮らす人々にとって日常を感じ心安らげる風景となっています。

兵庫県は全国でため池の数が最も多く、国安天満神社の目の前に広がる天満大池は県内で最大級の大きさを誇ります。この神社ではこのため池に縁のある神様をお祀りし、ため池をはじめとする貴重な自然環境に恵まれ近隣住民の憩いの場として大切にされている神社です。

美しい自然と共に地域によって守られてきたこの神社の特徴や見どころを、ご担当者様にお伺いしました。

国安天満神社とは

創建は白雉年間と伝えられ、1300年以上前の遥か昔より歴史を紡いできたこの神社は三柱の神様をお祀りし、秋祭りで行われる神輿渡御は、神輿を池に投げ込み、ため池の中で神輿を担ぐという全国でも珍しい形で行われています。

神社の前に広がるため池の大きさは、甲子園球場の約8.5倍と広大なもので、この町を象徴する存在です。池の周辺にはバーベキューができる場所や地元の農産物を販売するショッピングモールなどもあり、遠方から来られた方でも楽しむことができるロケーションです。

昨年には元禄の本殿再建以来となる大規模な本殿の保存修理も行われ、美しく生まれ変わった社殿を見ることができます。学問の神様である菅原道真公にも縁が深く、天神様としてお祀りしています。神社も町も来て楽しめる、魅力あふれる稲美町の神社です。

【国安天満神社 特別インタビュー】

氏子地域である12の村々によって一年ごとに引き継がれる秋祭り。神輿を担いだまま池に入る「みそぎ」の儀式は、お祭りの最大の見どころであり、最も盛り上がる瞬間です。

そんな見ている人々に感動を与える神事をはじめ、子ども屋台太鼓や獅子舞の奉納など、多くの方が見に来られる催しが数多くあります。数々の文化財も保存され、お祭り以外にも見るべきポイントが多い神社です。

県内最古のため池のそばに。貴重な自然に囲まれたロケーション。

編集部

編集部本日は兵庫県加古郡稲美町に鎮座されている国安天満神社様へのインタビューです。早速ですが、こちらの神社の創建はいつ頃であったか分かっているのでしょうか。

記録では西暦653年ということになっています。657年に神社のすぐ前にある天満大池の前身であるため池が造られ、そのため池に縁がある大年大神(おおとしのおおかみ=池大明神)、天満天神(菅原道真公)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと=弁財天女)をご祭神としてお祀りしています。現在の場所には893年に遷座したと言われています。

非常に長い歴史ですね。今、ため池のお話が出ましたが、神社にまつわるキーワードとしても「ため池」の存在が大きいそうですね。

そうです。実は兵庫県はため池の数が全国1位で、これは地域の特色としてPRしている部分です。その理由は南部の瀬戸内気候、そして稲美町が台地だという点にあります。瀬戸内気候という理由では、兵庫県に限らず香川県もため池が多いんです。そして、台地という地形についてですが、稲美町は大きな川などから一段高い場所にある地域で、農業用水を確保することが難しいので、大きなため池が造られたと言われています。天満大池は県内最古・最大級のため池で、神社は堤防端の丘の上に位置しています。その大きさは甲子園球場の約8.5倍と言われており、池の周辺は公園として稲美町が整備しています。昔の人々が農業用水の確保に苦労してきた切実な願いと祈りが形になったのが天満神社です。天満大池には、弁財天様をお祀りするための小さな祠が置かれた小さな島もあります。

とても落ち着いた素敵なロケーションですね。自然豊かで、稲美町のホームページでは野鳥も生息していると拝見しました。

最近では絶滅危惧種に指定されているコウノトリが来ることもありますし、バードウォッチングや野鳥の写真を撮影しに来られる方も多くいます。

バーベキューができる所もあるようですし、家族連れの方にもとてもオススメの場所ですね!近くにこういった場所があるととてもありがたいと思います。やはり近隣の方は多く訪れているのでしょうか。

池の周辺には公園や「にじいろふぁ~みん」という、農家の方が野菜や農産物を直接販売できるショッピングモールがあります。この施設はちょうど天満大池を挟んで神社の反対側にあり、町内の方だけでなく近隣の市町村からも多くの方が訪れています。

稲美町を知ってもらえるいい機会になりますね!そこから神社の方へ来ていただくこともあるでしょうし、とても良い循環が生まれているように思います!

江戸より続く“みそぎ”を行う神輿渡御。登録無形文化財にも指定される秋祭り。

菅原道真公もお祀りされているようですが、こちらはどういった縁があるのでしょうか。

伝承では、道真公が大宰府に左遷される際に淀川を通り瀬戸内の海路を通る途中、一旦、二見という場所へ上陸されこの地でお休みになられたそうです。そういった縁から菅原道真公もお祀りしています。

天満大池には弁財天様をお祀りする島があるということですが、こちらはどれくらいの大きさの島でしょうか。

とても小さな島です。昔、大池に住む竜神を鎮めるため島を築き、弁天様を祀ったと伝わっています。

天満大池では「みそぎ」が行われるそうで、その瞬間を写した写真がコンテストで賞を受賞されたそうですね。ホームページでそのお写真を拝見しましたが、確かにとても特徴的な場面で迫力がある写真ですね!

これはお祭りで神輿を池に入れている場面ですが、そういった変わったことをする所は他にはほとんどありませんし、ため池を大切にする気持ちの表れだという観点からも頂けた賞だと思います。

この神輿渡御はいつ頃から行われているのでしょうか。

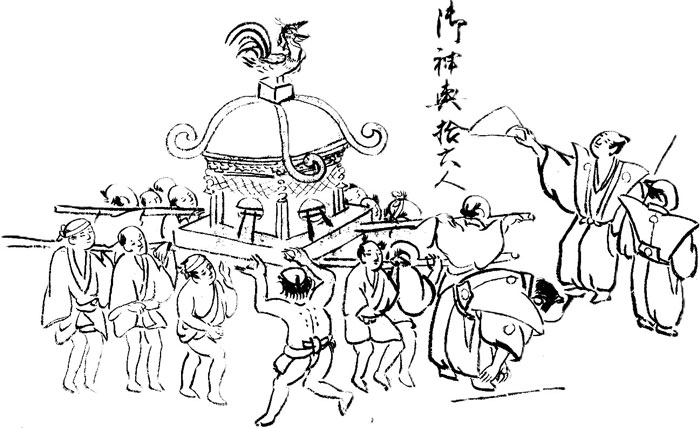

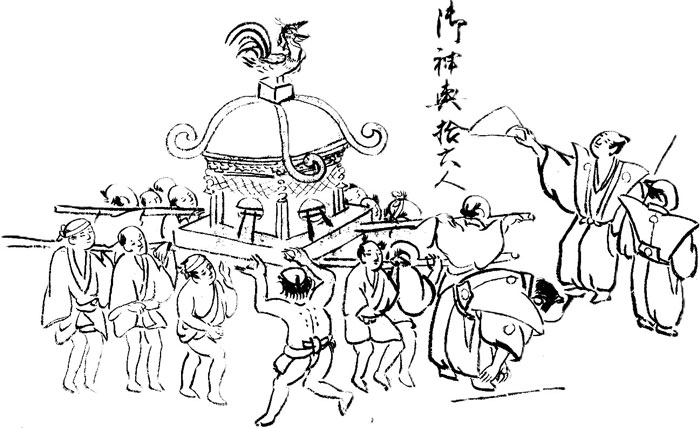

始まりは定かではありませんが、記録が残っている限りでは江戸時代には確実にあったと思われます。かつては神輿の担ぎ手を十六人方(じゅうろくにんがた)と呼んでおり、青年など少なくとも16人の人々が担いでいました。現在はもう少し多い人数で担いでおり、主に地域の若い方が力となってくれています。

神輿を池に入れるという習慣はどういった所以で始まったものなのでしょうか。

これには見方が2つあります。1つは池の神様でありながらも神様は1年間お社の中にいますので、1年に一度は水の中に入り生気を養い、活力を上げるあるいはお清めという意味もあると思います。もう1つは、言い伝えによるもので、かつて御旅所まで神様をお連れする途中、足を滑らせて神輿ごと池の中にハマってしまい、その場面が非常に盛り上がったため毎年続けるようになったとも言われています。

なるほど。所以を聞いて納得しました!今後も安全性に配慮しながら受け継がれていってほしいですね。この秋祭りは県の登録無形文化財に指定されているんですね。

そうです。この神輿が池に入る秋祭りが神社で最も大きなお祭りなのですが、江戸時代の神輿渡御の様子は神社で保管している巻物に描かれています。

元禄以来の本殿保存修理も実施。算額など、貴重な“教材”も保存。

では、神社建築についてもお聞きします。現存している建物はどれくらいの歴史がある建物でしょうか。

現存している本殿は元禄14年、宮大工の船屋左兵衛(ふなや さへえ)さんという方によって建てられました。当社ではこの本殿が最も古い建物で、昨年大規模な保存修理工事を行ったのですが、その際に床下の様々な場所から建立当時の墨書きが見つかっており、この方は宮大工の方が集まる会社のような組織の代表を務められていた方で腕のあった人物だと思われます。当社だけでなく滋賀や大阪など近畿圏の様々な神社の社殿を建てられています。

先ほど、大規模な修理を行われたとおっしゃられていましたが、そういった大規模な修理はどれくらいのスパンで行われるのでしょうか。

社殿の屋根は檜皮葺で50年ほどしかもたないため、屋根の修理は50年ほどのスパンで行われてきました。屋根以外の修理を大規模に行ったのはおそらく元禄の創建以来300年以上経過しています。

それはすごいですね!それだけの期間長持ちする建物を造る技術があったことが驚きです!

もちろんその技術もすごいですが、この神社が一度も火災などに巻き込まれていないこと・日々の手入れの積み重ねなど、人々の思いの強さの恩恵も大きいと思います。

確かにそうですね!多くの神社様が一度は戦争などで火災に遭われている所も多いイメージなので、それだけ神様にお守りいただいている神社様なのかもしれませんね。境内には摂社の数も多いようですね。神社の南門(神門)には随神様が安置されているようですが、この随神様はどういった存在なのでしょうか。

こちらの随神像は左右1対で、かつて「随身」と呼ばれていた護衛役の姿を表したものです。その随身という言葉がいつしか、神様に従い守護をする者という意味で「随神」となったと言われています。いわば神様を守る近衛兵のような感じで、神社の門で神様をお守りしています。社殿で最も古いのは本殿ですが、こちらの随神像はその本殿よりもさらに古いと言われています。

そうなんですか!ですが、お写真で見る限りとても綺麗な状態で残っているように見えます。とても何百年も前のものとは思えません。

そうなんです。実際に、様々な仏像を研究されている方にも調査していただいたのですが、その方も当時のものがそのまま残っていると思って間違いないとおっしゃられていました。本当に綺麗な状態で残っているので私も驚いています。

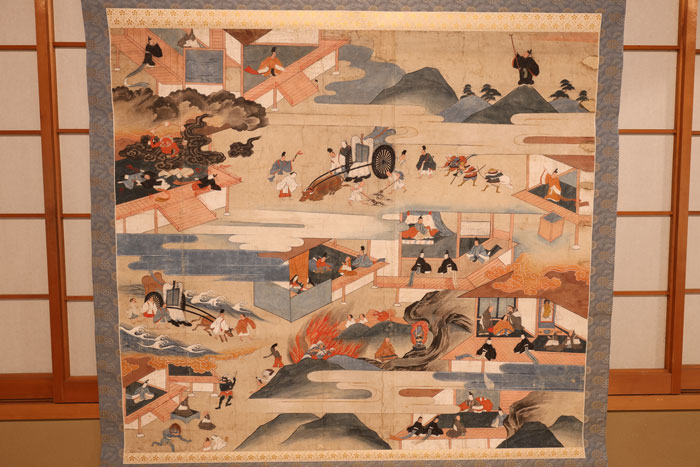

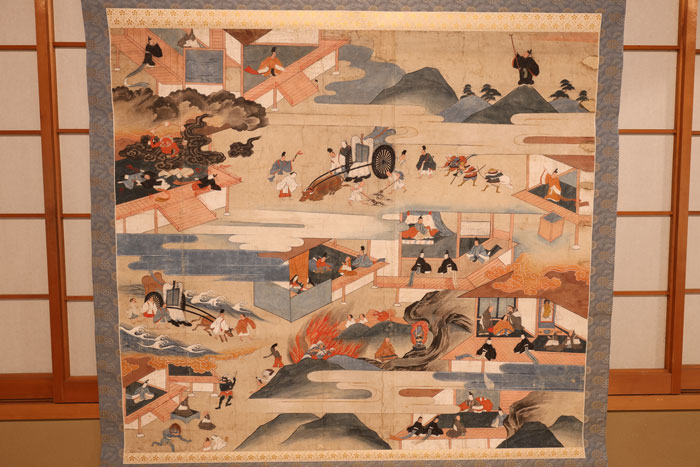

『天神曼荼羅』という掛け軸があるようですが、こちらはどういったものでしょうか。

これは菅原道真公の生涯を描いた掛け軸で、北野天満宮などの天神縁起絵巻とほぼ同じ内容です。作品は室町時代末期から江戸時代にかけて描かれたもので、かつての春祭りの際には地域の方への絵解きにも用いられていました。他には道真公を描いた束帯天神像というものもあります。束帯というのは平安時代の役人の正装で、この絵の中で描かれているのがその衣装です。珍しいもので言うと、明治9年に佐藤善一郎貞次という人物より奉納された算額(さんがく)もあります。

算額とはどういったものでしょうか。

算額は日本独自の数学である「和算」の問題やその解法を記したもので、江戸時代末期から明治にかけて様々な和算家が学業成就を願ってその算額を神社や寺院に奉納するという風習がありました。当社では佐藤さんからご奉納いただいた当時の算額を、そのまま展示しています。天神像や掛け軸は普段は社務所に収納されているので、参拝者に公開されているわけではないのですが、神社に残る貴重な宝物です。

では、地域の方と神社との交流についてもお聞きします。地域の方は多く参拝に来られますか。

参拝に来られるだけでなく、日常の散歩コースにもなっています。地域の方にご参加いただく行事としては秋祭りが最も大きなものですが、春・夏のお祭りや、11月23日の勤労感謝の日に行われるお祭りも賑わいがあります。

【神社にまつわるエピソード】社殿を守る、大蛇の伝説。

かつて豊臣秀吉が三木を攻めた際に国安天満神社の周辺においても取り壊しに遭う寺社がありました。国安天満神社もまた取り壊しの対象となり、秀吉は取り壊しにかかろうとした際に、社殿のそばにある御神木から社殿の上に向けて大蛇が頭を出してきたそうです。

それを見た秀吉は「捨て置け、捨て置け」と言い、この神社の社殿は取り壊しを免れたという伝説があります。現在、その本殿の裏にあるその御神木はかつて2本の巨木でしたが、今は枯れてしまい根元から1mと3mほどの高さになっています。そういった縁もあってか、現在も神社の境内にはアオダイショウが出現します。

本殿の床下や境内の各所で目撃されていますが、不思議と人がいる時間帯には現れず、参拝者がいなくなってから姿を見せるそうです。アオダイショウはとてもおとなしい蛇で、神社の方からも温かく見守られています。

今後の展望

国安天満神社のキーワードはため池です。県内最古・最大級のため池を神格化し、地域の人々の祈りが集まる場所。それが天満神社です。ため池は、稲美町の魅力の一つです。稲美町は稲が美しい町と書き、各所に見られる田んぼが美しい光景を見せるのどかな町です。

このため池と美しい田んぼは、先達の苦労の結晶であり、我々に託された珠玉の財産です。これらを上手く繋げて地域の活性化に役立てることができればと考えています。現在の形のままではなく、より良い新しい形で次世代へ継承していく手助けができればと願っています。

インタビューまとめ

兵庫県は北と南では気候も文化も言葉のイントネーションも違う部分があり、同じ県内でありながら、県民も知らない魅力が多くある土地です。その1つとしてため池があり、その数は全国1位。県でもPRに尽力する立派な観光資源であり、そのため池に縁がある神様をお祀りするこの神社もまた、稲美町にとっては欠かせない存在ではないでしょうか。

今回お話をお聞きしたご担当者様がおっしゃるように稲美町には、ため池以外にも豊かな自然が残されており、この町を訪れる人の心を癒しています。現在までに1300年以上の歴史を誇る国安天満神社。この先も日本最大級のため池のそばで、変わらぬ姿で新しい時代を見つめ続けるでしょう。

国安天満神社 アクセス

住所:〒675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安539

TEL/FAX:079-492-0741

URL:https://tenma-jinja.com/

コメント