人類の歴史は遥か数十万年前に遡り、他の動物との最大の相違点は「道具を作り、使いこなす力」にあります。そして、やがて言語を磨き、コミュニティを築き上げることで、多彩な技術革新を重ねてきました。

現代の私たちが享受するあらゆるテクノロジーも、すべてには「最初の一歩」があり、その一歩一歩が人類の進歩を支える貴重なマイルストーンでした。

今回は、縄文時代からアイヌ文化期までの人類の歩みを垣間見ることができる、北海道恵庭市のカリンバ遺跡をご紹介します。当時の暮らしぶりや使われていた道具・技術を、出土品から想像する楽しさとともに、遺跡が放つ歴史的魅力をお届けします。

カリンバ遺跡とは

恵庭市は北海道の中央部、石狩低地帯に位置し、人口は約7万人を擁します。その恵庭市内にあるカリンバ遺跡では、縄文時代早期からアイヌ文化期までの多彩な遺物が出土しており、なかでも漆製品が多数含まれている点が大きな特徴です。中には重要文化財に指定された貴重な漆器もあり、現在は恵庭市郷土資料館にて厳重に保存・展示されています。

また、複数人を埋葬したと見られる合葬墓の発見や、高度な漆工技術を物語る出土品の数々は、当時の生活習慣や地域に根付いた技術水準を知るうえで欠かせない手掛かりです。古来より交通の要衝として栄えてきた恵庭だからこそ育まれた技術や文化が、このカリンバ遺跡を通じて鮮やかに甦り、遠い昔の人々の営みを今に伝えています。

【カリンバ遺跡 特別インタビュー】

歴史の教科書にも名を残す縄文時代は、約1万6,500年前から2,400年前まで続き、縄文土器の誕生と使用が大きな特徴です。狩猟や採集、漁労を中心とした暮らしのなかで竪穴住居が築かれ、人々は集落を形成。独特の文様をあしらった土器や装飾品が数多く生み出され、日本各地でその痕跡が発掘されています。

そんな縄文人の足跡をたどるなら、北海道恵庭市のカリンバ遺跡へ。現地では住居跡や道具の痕跡を間近に観察できるほか、恵庭市郷土資料館では精緻な土器や漆製品の数々を展示。縄文時代の道具や技術、そして人々が大切にしていた価値観を想像しながら歩く体験は、ここならではの醍醐味です。ぜひカリンバ遺跡で、遥か昔の生活文化に思いを馳せてみてください。

縄文~アイヌまで。人類の歩みを辿る貴重な遺跡。

編集部

編集部カリンバ遺跡についてのインタビューです。こちらは北海道恵庭市にある遺跡ですが、まず恵庭市はどういった町でしょうか。

北海道の中央部に石狩低地帯という場所があります。北から石狩市、札幌市、北広島市、恵庭市、千歳市、苫小牧市と道内でも比較的人口が多い地域が連なっている場所でそこに続く低地帯を指します。その中で恵庭市は人口7万人ほどで、道内でも数少ない人口が増えている町です。

道内の中央部に位置する町なんですね。人口も増えている活気ある町ですね!では、カリンバ遺跡とはどういった遺跡でしょうか。

カリンバ遺跡は恵庭市で発掘された縄文時代からアイヌ文化期の遺跡です。市内の遺跡はカリンバ遺跡の他にもあるのですが、この遺跡は小さな川沿いにあります。かつて、恵庭市の北東方向にカリンバ川という川が流れていました。支笏湖(しこつこ)という大きな湖から千歳川が流れ北上し、日本で3番目に長い石狩川という川に合流します。その石狩川の支流にカリンバ川があり、その上部にあるのがカリンバ遺跡で、約8,000年前の縄文時代の早期から江戸時代頃のアイヌ文化期までの物が出土した複合遺跡です。長い年月にわたり様々な時代の人が暮らしていたと考えられ、出土したものは恵庭市郷土資料館にて展示しています。

「カリンバ」という名前はどういった由来なのでしょうか。

これはアイヌ語です。北海道は地名の由来の多くがアイヌ語です。カリンバとは「桜の木の皮」という意味で、アイヌの人々は桜の木の皮を剥いで容器を作ったり、装飾に使ったりしていたようです。そして我々が試し掘りして遺跡があると分かったときに昔の地図にカリンバという名の川がありそこからカリンバ遺跡と名付けました。

桜の木の皮のことなんですね!やはり北海道は、アイヌ文化など独自の文化が育まれていった地域だということが分かりますね。お墓についてですが、合葬墓(がっそうぼ)というものがあるそうですね。これはどういったお墓でしょうか。

合葬墓とは、一人だけが入ったお墓ではなく一つの穴に複数人が一緒に埋葬されたお墓のことです。

複数人を一緒に埋葬する習慣があったんですね!現在の常識からは考えられないことなので驚きです!合葬墓だと一つの大きさはどれくらいなのでしょうか。

カリンバ遺跡では縄文後期末の4基の大型合葬墓が見つかっています。2人から5人が合葬されたと推定されているお墓が3基あり、それらはおおよその直径が1.6mほどです。7人前後が合葬されたと推定されているお墓だと直径2.5mくらいです。

人が5人入るにしては直径1.6mほどですと少し小さいように思えますが、やはり昔の方は今よりも体格は小さかったのでしょうか。

それについては考古学を研究されている方の中にも直径が1.6mほどの大きさの穴に5人も入らないのでは?と仰られ、もしかすると「再葬」なのではないかと考えた方もいました。

再葬というのはどういうものでしょうか。

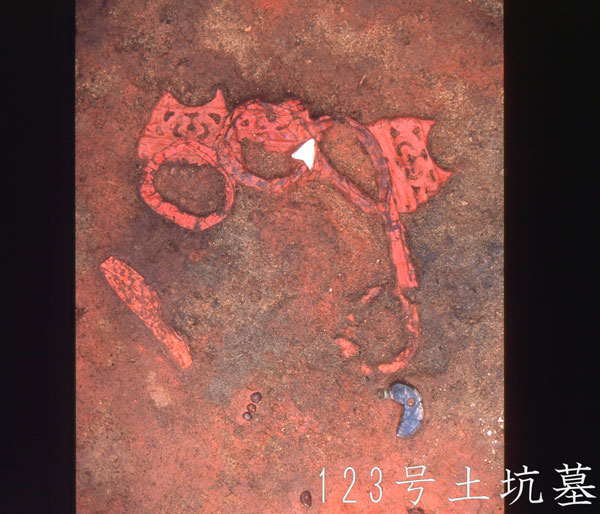

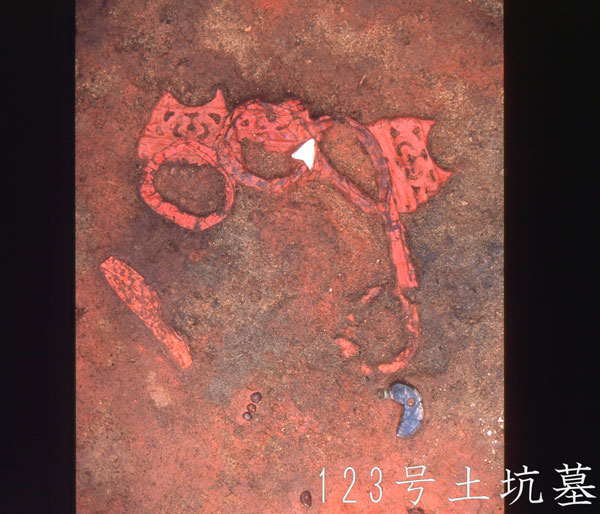

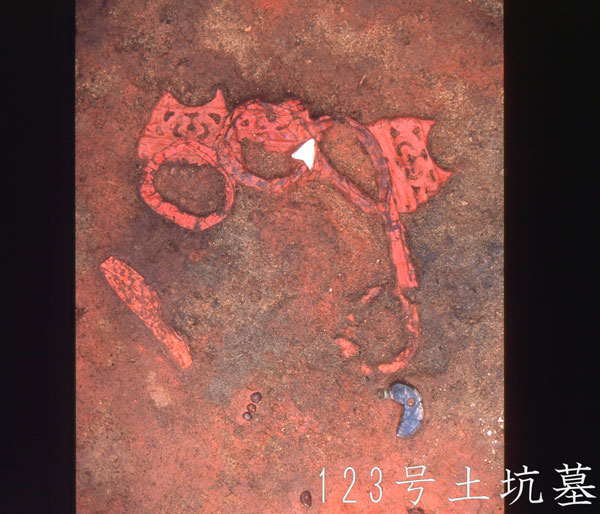

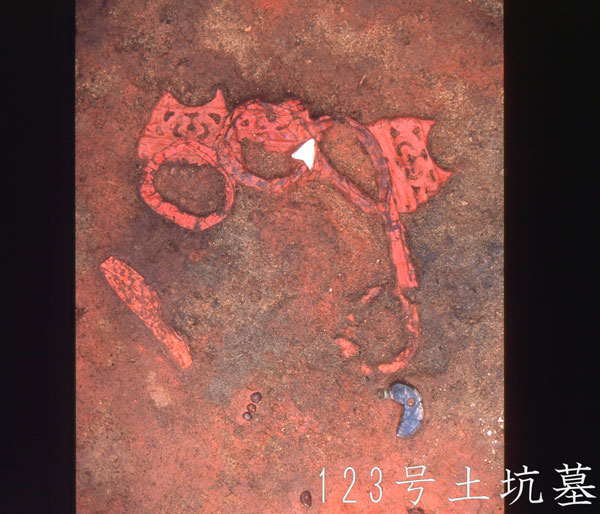

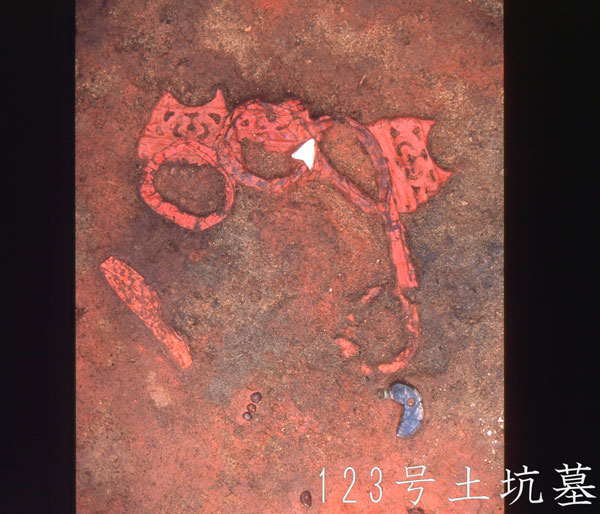

これは一度死者を埋めて何年かすると人骨に還りますよね。それを再度掘り起こしもう一度人骨を埋めるというもので、縄文時代の葬制の一つです。ある考古学者の方は5人の被葬者が埋葬されたと考えられているカリンバ遺跡の123号墓については、その大きさからして掘り返した5体の人骨を集めて再び埋めたお墓と考えました。そこで、当時調査を担当した調査員が女性の作業員の方に調査が終わった123号墓の穴に入ってもらったところ5人が重なることなく入ったそうなんです。そういったことから縄文人よりも大きな現代人が5人入るのであれば当時の人も5人入るだろう考えられました。あるいは埋葬されていたのは大人ではなく子どもだった可能性もありますから、再葬の可能性よりも5人の遺体を一度に埋葬した可能性の方が高いと思われます。当時は現代のように穴を掘る重機や鉄製のスコップなどもないので、余分に地面を掘る余裕がなかったと考えられます。当時は屈葬といって、手足を胸のほうに折り曲げた状態で埋葬されていました。

なるほど!その可能性はありますね!穴の深さはどれくらいでしょうか。

深さは1mほどですが、見つかる位置は通常は実際に掘った地面より下になります。本来は掘った位置から見つけられればいいのですが、日本の遺跡はピラミッドなど石を使った遺跡とは違い土を掘った穴の中に掘った土が埋まっているので、掘った面から確実に見つけられるというわけではないんです。少しずつ掘り下げていくと、土の色が変化するなどが見られその変化が強くなってきて何かあるんだなということが分かります。実際の大型合葬墓の深さは1m数十センチほどあったのではないかと推定されています。

人類の進歩を見る、漆製品。現代にも通じる高度な技術。

恵庭市には他にも遺跡があるということですが、カリンバ遺跡が知られるようになった理由はどういった事でしょうか。

カリンバ遺跡が有名になった理由の一つとして、遺跡から漆塗りの櫛や腕輪などがたくさん入った大型合葬墓が出てきたということがあります。2人以上を埋葬したと推定されるお墓が4基出てきました。それがこれまでには見つかった例がないような豪華なお墓だったことで有名な遺跡となりました。大型合葬墓3基には漆塗り装身具が20~30点ほど副葬されており、出土したものは重要文化財に指定されています。こういった漆塗りの装身具が最も多く出ているのがカリンバ遺跡です。道路建設で削平されてしまった部分もありますが、道路の両側が史跡に指定されています。時代としては縄文、続縄文、擦文(さつもん)時代、アイヌ文化期の4時代に跨っていますが主には3,000年前の縄文時代後期末の漆塗り装身具の出土で有名になった遺跡です。

そんな昔にこんなに素晴らしい技術があったんですね。人類が知恵を使い技術を進化させながら発展してきたことがよく分かります。

そうですね。この漆製品の技術は現代の専門家の方から見ても非常に高度だと言える技術で、かつての人々もとても素晴らしい技術を持っていたことが窺えます。

恵庭で多く見つかっているというのは偶然なのでしょうか。

明確にこういう理由があった、とは答えられませんが恵庭には何らかの理由で漆製品を多く作れる土壌があったと思われます。また、カリンバ遺跡から直線距離で3.5㎞のところに西島松5遺跡という遺跡があります。この遺跡からは1,300年前のお墓90個が見つかっており、そこには刀や斧、鎌など多種多様の金属製品が副葬されていました。ですが、当時金属は北海道では作れないものでした。ようやく金属が入ってくるという時期ですが、見つかった数はかなり多く170点以上もあり、北海道で出ている同じ時期の金属製品の何割かを占めるほどの数で、現在は重要文化財に指定されています。そういったことからカリンバだけでなく恵庭自体がそういったポテンシャルを秘めていた場所だと考えられます。

その時代に恵庭に金属が入ってきた理由として何か考えられることはあるのでしょうか。

一番の理由としては、恵庭が古くから交通の要衝だった可能性があるということです。恵庭は石狩低地帯の中央部に位置していますが、石狩低地帯の分水嶺は恵庭市の南にある千歳市にありますが標高が日本で一番低いと言われています。

分水嶺ですか…?

山に降り注いだ雨水が違う方向、例えば日本海と太平洋に流れ、別々の川や湖を作る境界線となる山稜を分水嶺というのですが、石狩低地帯の分水嶺は標高が20m程度です。そのため日本海に注ぐ川も太平洋に流れる川のいずれも川の流れが非常に緩やかなので、日本海から太平洋、またその逆もとても容易に行き来ができた場所でした。アイヌの人々にとって石狩低地帯は当時唯一の内陸路だったと言われています。私自身は、アイヌ文化期の人々がこの内陸路を利用していた300年や500年よりもさらに遡り、1,300年前や3,000年前にもそこが通路として使われ、恵庭が太平洋からも日本海側からも物が入ってくる交通の要衝のような場所として存在し、その流れで多量の金属製品も恵庭に入ってきたのではないかと考えています。

金属が多く入ってきた背景にはそういったことが考えられるんですね。恵庭という場所が発展した理由がよく分かります。2人以上を1つのお墓に埋葬するという手法も現代では考えられないですが、当時としては珍しいものではなかったということでしょうか。

そうですね。最も多いのはお一人だけを埋葬した単独墓なのですが、縄文時代は合葬墓も珍しくなかったようです。カリンバ遺跡では2人、4人、5人、7人前後が埋葬されたと推定される合葬墓も見つかっています。ほとんど遺体は土に還っており歯の一部がわずかに残る程度ですが、調査により人間の歯であることが判明しています。ただ、性別や年齢などは分からない状態です。全国的に見ていくと、北海道の他の遺跡では8人の合葬墓が見つかった例もあり、本州でも合葬墓は見つかっているので、当時は珍しいことではなかったようです。

どんな常識も時代によっては変わるんですね。とても興味深いです。埋葬方法は今とは違いますが、亡くなった人を埋葬するという習慣は当時からあったんですね。

そういった習慣は旧石器時代の頃からありました。恵庭では縄文時代後期になると漆製品の入ったお墓が見られるようになり、このカリンバ遺跡は漆塗り装身具が全国の遺跡の中でも特に多い遺跡です。

そういったものを身に着けて生活していたのかもしれませんね。それが現代のアクセサリーなどの感覚に繋がってくるのかと思うと、人類の歴史はしっかりと続いているんだなと感慨深いです。

そうですね。ただ、そういった櫛などをずっと身に着けていたのかは定かではありません。考古学者で大型合葬墓にはシャーマン(神や精霊と交流し、その力を用いて呪術的行為・宗教的儀式を行う人物)が葬られていたと考える方もおり、恵庭市もその可能性が高いと考えています。そういったシャーマンのような力を持つ方がご祈祷をする時だけ身に着けていたのかもしれませんし、それについてはタイムマシンで当時に戻らない限りハッキリと分かりませんね。

想像するしかない部分ですよね。ですが、確かな人類の歩みを感じます!どんな事象にも発祥の歴史があるんだなとしみじみ感じます。こんなことは歴史の教科書では勉強できませんから、大変貴重なお話だと思います。シャーマンのような役割を担っていた人もいたのではないか、というお話がありましたが、他にも特別な役割を担っていた人物がいたと思われる痕跡はあるのでしょうか。

いえ、他には特別推測できるものはありません。シャーマンのお話も推測の域を出るものではなく、単独墓よりも装身具の数が著しく多いということと、2人~7人ほどの合葬墓は同じ土器型式の時期に作られていることから、もしかするとシャーマンの家系が4代続いた、4基の大型合葬墓はそのシャーマンたちのお墓だったのではないかとも推測できます。

なるほど…。全て推測かもしれませんが、人類の歴史を振り返る旅をしているようで面白いです!

また、縄文時代後期は気候が寒くなってくる時期です。約1万年以上前の氷河期は現在より7~8度ほど気温が低かったと考えられています。そして縄文早期から段々と気温が高くなり、縄文前期には今より2~3度温かい気候となり徐々に人口が増えてきたと考えられています。そして、縄文中期に人口の数が縄文時代の中ではピークを迎えますが、この時期から少しずつ寒冷化し、人口が減っていったと言われています。カリンバ遺跡でも縄文後期末にはそれまでの時期と比較して寒い気候となり作物も取れずヒトの免疫力は低下し、結果的に平均寿命も短くなり、人口も減少したと推定されています。そういう時代の中でシャーマンのような人が食べ物がたくさん手に入ることや人々が健康で長生きすることなどを祈祷する役割を持ち、そういった方が亡くなった時にお付きの方と共に葬られたのかもしれません。

整備計画も進行中!資料館では出土品の展示も。

カリンバ遺跡を見に来られる方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。

そうですね、現地を案内してほしいという方はごく少数で年に3~4件ほどです。現地は遺跡の真ん中に道路が通っており、その道路の部分から4基の大型合葬墓が発掘されましたが、現在は道路が完成していますので大型合葬墓は現地にはありません。ですが、道路の両側に大型合葬墓と同じ時期のお墓が多数あることが確認され、平成17年にはその範囲が史跡に指定されました。史跡の現地を整備する計画は進行中で、令和5年度に整備基本計画書の改訂版を作り、6年度に基本設計を、7年度に実施設計を作り、令和8年度以降に園路や史跡を説明する解説板を整備するなど大掛かりなものではないですが、そういった計画を進めているところです。興味がある方は現地を見に行かれた後に資料館へ来てくれることもありますし、逆に資料館を訪れた後に現地も見てみたいと言われる方もいます。資料館の年間入場者数は約7,000人前後です。

資料館では当時の詳しい様子なども知ることができるんですね。他の遺跡の出土品も展示されているのでしょうか。

はい。縄文時代の物もそうですし、その後の擦文時代、アイヌ文化期、そして明治以降の和人の開拓の歴史などについての資料、大正時代の囲炉裏を再現したスペースや自然に関する展示なども行っています。

史跡は現在野原ということなので、現地で史跡の魅力を感じ取るのは少し難しい部分があるかもしれませんが、現地で説明されることで理解が深まったと言われることもあるのでしょうか。

そうですね。やはり説明なしに現地を見るのと私たちが現地で説明をするのとでは感じられ方も違うようです。説明を聞くことで「昔の時代にそういうものがあったんですね」と理解していただけますし、現地には川が通っていた跡があり、現在でも少し湧き水が湧いており、下流では農業用水として利用されています。その川のほとりに今は水芭蕉があるなどかつての名残を少し感じることもできます。とても小さい川ですが、その川は千歳川に合流し、遺跡の脇にまだ少し流れがあります。昔のカリンバ川が作った崖があり、その平坦な台地上に墓域が造られたようです。また、崖下の低湿地帯の部分の一部を調査した結果、縄文後期後葉から晩期前葉の生活作業空間だったのではないかと考えられています。現地をご案内した時にはそういったお話もしています。

当時の生活の様子が少しでも垣間見える部分があると想像しやすいですよね。カリンバ遺跡の近くには他の遺跡群もあるのでしょうか。

そうですね。カリンバ川の流域では遺跡が6か所見つかっています。現在、カリンバ遺跡は住宅街の中にあり、恵庭市は冒頭にお話したように新千歳空港と札幌市の間にあり、札幌のベッドタウンでもあります。現在は快速エアポートという新千歳空港から札幌方面へ向かうのに便利な快速列車があり、恵庭駅はその停車駅です。昭和60年代、恵庭市は人口が増えていて宅地も必要だという時に、恵庭駅の北側に広がっていた畑を宅地開発しようということになり、試し掘りを行い遺跡が見つかりました。カリンバ遺跡は以前はカリンバ3遺跡と呼んでいましたが史跡指定となった際に「カリンバ遺跡」と名称を改めました。史跡の中でも都市型と呼べる史跡かと思います。史跡カリンバ遺跡は広さとしては4ヘクタールほどで野原と低湿地が広がっており、周辺には大学や住宅、スーパーマーケットなどもあります。

3,000年前の遺跡と現代の風景が入り混じっている少し不思議な光景ですね!地元の方はこの遺跡についてご存知の方が多いのでしょうか。

興味があって詳しくご存知の方もいるかと思いますが、大人の方でも詳しくは知らないという方が多いと思います。ただ、子どもたちが社会科の副読本などで遺跡の事を知り、大人が子どもから教えてもらうというケースはあるようです。

縄文期の階層性の名残も。再生を願ったサメとの関係にも注目。

遺跡からは土坑墓群(どこうぼぐん)が見つかったという記述もありますが、この土坑墓群というのはどういうものでしょうか。

この遺跡からは縄文後期末のお墓が少なくとも36個見つかっています。そのうち大型の合葬墓が4基、そして残りの32個は2人が埋葬されていたかもしれないお墓もありますが、基本的にはほとんどが単独墓と考えられています。4基の大型合葬墓は漆塗りの櫛などが非常に多く入っていました。他のお墓はせいぜい1~2個入っているかいないかなので全く数が違うんです。もちろん合葬墓なので入っている人数も多いのですが、人数で割っても一人あたりの数が多いため、やはり装飾品などを多く所有していた特別な人物が埋葬されたのではと推測できるんです。

少し身分に違いがあったのではないかということですね。

カリンバ遺跡についてよく取り上げられる話の一つに、縄文時代は人々が平等な時代だったと言われているけれど、多少の階層差があったかもしれない、その根拠としてカリンバ遺跡が取り上げられることがあります。

確かにそうかもしれませんね。実際のところは知りようもありませんが、そういったことに思いを馳せるのも一つの面白さですね。人骨や装飾品以外に、サメの歯なども発掘されているそうですね。

はい。カリンバ遺跡で見つかったのはホオジロザメとアオザメですが、ホオジロザメは比較的暖かい場所に生息するサメで、見つかった最北の記録は恵庭から100㎞ほど離れた噴火湾と呼ばれている室蘭市や伊達市がある辺りの海です。その辺りまでは来たという記録がありますが、基本的には暖かい海にいたと思われるので、その歯を手に入れていたということは、やはり南の人と交易をしていたのだろうと思われます。そうまでしても手に入れて、額に付けるなどの使い方をしていたようです。

サメとの関係にそんな裏話があったんですね!

やはりサメは強いイメージがありますよね。そして生きている間にどんどん歯が生え変わるので縄文人も再生を願って強いサメの歯を好んで身に着けていたのではないかと思われます。

納得です。サメとの関係も面白いですね。ちなみに、遺跡を見学に海外からの方が来られることはありますか。

コロナ前は訪れていただける方も結構いらっしゃいました。コロナ前のインバウンドが盛んだった時期に海外から北海道への観光客に対して時計台や北海道庁などの著名な場所だけでなく、より深く日本を学びたいと思ってくれる方へ向けた観光コンテンツを開発しようという国の事業がありました。道内で10個コンテンツが選ばれたのですが、たとえば地域の酒造会社で酒造りを見てもらうなど、日本ならではの楽しめるコンテンツを選定していき、その中にご担当の方がカリンバ遺跡も選んでくださったんです。海外からの方をもっと呼ぼうということで英語での解説シート作成や、講師の方が遺跡の解説を英語で行うレッスンなどをしてくれたのですが、コロナの流行でいつの間にかその話が立ち消えになってしまいました。

死者への弔い、創作への意欲…過去を“想像する”歴史の楽しみ方。

お墓の底に、ベンガラというものが撒かれていたようですが、これはどういったものでしょうか。

縄文時代はお墓に赤い粉を撒くことが多かったんです。ベンガラというのは酸化鉄をすりつぶして粉にしたもので、現在も塗料として使われることもあります。縄文人は先ほどのサメの歯のように、再生を願いベンガラを撒いたのではないかと考えられています。推測にはなりますが、当時の人もけがをして血がたくさん流れれば死んでしまう、少しくらいの傷であれば一週間ほど安静にしていれば自然と治るということが経験から分かっていたと思います。そういった「血が流れる」ということは動物にとってとても大事なことだと考えていたので、亡くなった人に対しても命の再生を願って赤い粉を撒いたのではないかと思われます。また、漆塗りの櫛なども赤色ではありますがウルシの樹液自体は透明で赤いわけではないんです。ウルシの樹液の中にベンガラや水銀朱という赤い顔料を混ぜて赤くしているので、縄文人にとって赤は特別な色だったと考えられます。

とても分かりやすいお話で当時の光景を想像しやすいです。人類はこうして知恵と知識を身に付けながら長い年月を刻んできたんですね。また、いずれの出土品もとても綺麗な状態で残っているのがすごいですね。

仰るとおりで、先ほど再葬説は違うのではないかというお話をしましたが、その根拠の一つとして漆塗り装身具や石製の首飾りなどの副葬品が整然と出土したこともあります。再葬は生前身に着けていた物などを一緒に埋葬して、遺体が白骨化したらまた掘り起こしてまとめて埋めるということですが、そういう場合はこんなに整然とした状態で発掘されないと考えられます。明らかに遺体に着けたまま埋葬した物が、3,000年後にそのまま出てきたと考えるのが妥当で、こういった装飾品に乱れがないことについては、再葬ではなく何らかの理由で2~7人が同時に亡くなり一緒に埋められた可能性が高いと考えています。

調査するとそんなところまで分かるんですね!

タイムマシンはないのであくまで推測の域を出ませんが、そういったことを「こうだったんではないか」と考えるのも面白いんです!なぜ複数の人が一度に亡くなったのか、この人たちはどういう身分の人たちだったのか、そういったことを想像するのは歴史を学ぶ醍醐味でもありますし、興味が湧いてくる部分だと思います。

本当にそうです!教科書では「こういう時代がありました」程度にしか触れることがないので、子どもたちにとっても非常に面白い話だと思います。資料館に展示されているお写真も拝見していますが、3,000年も前の時代にこんな技術があったなんて信じられません!本当に感動します。

技術の素晴らしさはさることながら、作った方にも余裕があったのか、またそういった物を作る専業の方だったのかと思います。とても片手間に作れるような物ではないので、技術を持った専門の方がいたと考えられます。ですが、そうなるとその方の食料も確保する必要がありますし、そんな余裕がこの時期にあったのか、無理をしてでもこれは作らないといけない物だったのか、そういったことも推測ですが、考えることが大切だと思っています。

私もとても興味があります!装飾品一つを取ってみても、勾玉の形に削り成形していると思うと人間が道具を使う技術はやはり優れていたんだなと感じます。

そうですね。石の装飾品も高度な技術と時間が必要です。カリンバ遺跡を発掘調査した調査員が実験で玉に穴を開けるという作業を試みた際も、1時間に2ミリほどしか開けられず、長い時間が必要でした。そうまでしてでも作らなければならない物だったのかもしれません。そう考えると、恐らく現代のように身を飾る単なるオシャレという目的で作られたのではなく、縄文人の精神世界において必要なものだったのかもしれません。

人類の歩みが見えるようで、とても面白いですね。当時に遡ってその様子を実際に見てみたいくらいです!

今後の展望

今後は現地に史跡解説板を設置するなど、遺跡の整備を進めていく予定です。併せて、多くの方に足を運んでいただけるよう、ガイドツアーの実施も検討しております。

遥か昔の人々の暮らしぶりや想いに思いを馳せる場として、市民の皆様と共に当時の生活文化を語り合い、歴史への理解を深めていきたいと考えています。

インタビューまとめ

約30万年前のアフリカで誕生した現生人類(ホモ・サピエンス)は、直立二足歩行や言語の発達といった他の動物にはない特徴を獲得し、現代の暮らしを支える数々の技術を築き上げてきました。しかし、その原点に目を向ける機会は意外に少ないものです。私自身も「遺跡」という存在に無知でしたが、今回の取材を通じて、人類の進歩の足跡をたどる面白さと、遥か昔の遺物が現代に伝えられている貴重さを改めて実感しました。

北海道は広大で、多様な魅力にあふれる観光地です。その中でも、恵庭市のカリンバ遺跡は唯一無二の存在。ここでしか目にすることのできない遺構や出土品を前に、人類史の夜明けを実感するひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。旅の合間に足を伸ばし、遠い昔の人々の暮らしや想いに思いを馳せる──そんな体験が、きっと忘れがたい思い出になるはずです。

史跡カリンバ遺跡 アクセス情報

史跡の所在地:北海道恵庭市黄金中央5丁目216-7ほか

【恵庭市郷土資料館】

住所:〒061-1375 北海道恵庭市南島松157-2

入館料:無料

開館時間:9時30分~17時00分

<アクセス>

■徒歩の場合(JR利用)

JR恵み野駅より徒歩31分、JR島松駅より徒歩34分

■バスの場合(えにわコミュニティバス・エコバス利用)

最寄りのバス停「恵み野東7丁目」停留所

コメント