東京都の下町として有名な浅草。その浅草からほど近い荒川区にある石浜神社は、2024年に創建から1300年を迎えた非常に歴史の長い神社です。昔ながらの下町の情緒を所々に残しつつも、再開発で美しくなった景観は観光地としても愛され、日々多くの方が訪れる場所となっています。

1300年という歴史を持ちながら、昔からの慣習・風習だけに囚われず「人が集まる楽しい神社」となるよう、神社として新しい試みも数多く行っています。

今回は、神社で行われている行事や今後どんな神社として発展していきたいかなど、神社としての思いを宮司様にお伺いしました。

石浜神社とは

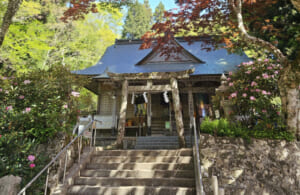

創建は奈良時代まで遡る歴史と由緒ある石浜神社。桜の名所としても知られる隅田川のすぐそばにあり、観光客はもちろん多くの地域住民に愛されている神社です。かつては社会的地位のある人々の別荘地としても親しまれたこの地は、現在もスッキリとした周辺景観を保ち、都心の喧騒から少し離れてゆっくりと心を落ち着かせることができる場所です。同時に都心へのアクセスが便利な場所でもあり、穏やかさと利便性を兼ね備えた土地です。

日本の太陽神である天照大御神をお祀りし、多くの時代小説の舞台としても描かれ小説のファンの方の“聖地巡礼”の場としても愛されています。より多くの方に神社の事を知っていただけるよう、ご飯やお酒を楽しめる茶寮(さりょう)をオープン。コロナ禍でのオープンではありましたが、現在は地域の方をはじめ遠方からも多くの方に利用され、気軽に立ち寄れる場所となっています。子どもたちを招いての田植え祭りや収穫祭など、画期的なアイデアも打ち出している革新的な神社です。

【石浜神社 特別インタビュー】

浅草名所七福神の一つにも数えられる石浜神社。境内に足を踏み入れると、目の前には立派な社殿が見えることはもちろん、稲荷神社や北野神社など数多くの摂社もあります。

神社独自に行われている活動は神社だけでなく地域全体にも活気をもたらし、荒川区に人が訪れるきっかけとなっています。年間を通して活気に満ちるこの神社のこれまでの足跡と今後の展望をご紹介します。

下町を見守り続けて1300年。頼朝にも縁が深い町、石浜の地。

編集部

編集部本日は東京都荒川区に鎮座されている石浜神社様へのインタビューです。東京23区内の一つですが、荒川区はどういった土地だと思われますか。

荒川区はいわゆる一般的な下町です。23区内でも面積は比較的狭い方で、大型の駅や目立った観光地があるわけでもありませんが、昔ながらの下町の情緒が残る町だと思います。当社は荒川区のはずれに位置しており、隣接している隅田川を挟んで墨田区、道路を隔てた先は台東区なので、歴史的な流れから言うと浅草に近いような感じです。

下町なんですね!浅草に近いと言われてイメージが湧きました。では、神社についてお聞きしていきます。まず、石浜神社様の歴史や由来についてお聞きできますか。

ホームページにも記載していますが、創建は奈良時代、聖武天皇の神亀元年(724)となります。もちろん明確に分かっているわけではなく諸説に則ったものですが、年代まで分からないまでもこの地域にその時代から人が暮らしている里があり、里がああれば祠などがあり神様をお祀りしていたのではないか、それがお社や鳥居があるような神社として存在していたわけではなくても、この辺りがただの野原だったわけではないということが分かります。そういった記録から総合的に考えて、神亀元年を創建の年と考え、2024年には創建から1300年を迎えました。

1300年ですか!とても長い歴史のある神社様なんですね。神社名でもある「石浜」という言葉の由来は分かっているのでしょうか。

「石浜」はここの地名に由来するものです。かつて、物流や交通に使われるものと言えば船でした。現在は隅田川ですが、この辺りは昔海の入り口であり浜がありました。石が多い浜だったために石浜という地名になったなど諸説ありますが、江戸では最も古い港が石浜港でした。この話は様々な文献にも記録が残っています。当時は浅草北部などかなり広い範囲で石浜という地名が使われていたようです。1500年頃、石浜城というお城があったのもこの神社の場所だと言われています。

なるほど。当時の環境に由来するもの、というのが有力な説なんですね。

鎌倉時代には源頼朝が石橋山の合戦に敗れ、逃げた先の千葉で軍を立て直した上で同志を募り、その後北条氏を討つ戦いに挑む際、千葉から石浜神社のすぐ近くで川を渡ったと言われています。現在、当社では台東区の橋場(はしば)という町が最もメインの氏子ですが、その地名の由来は、かつて頼朝が橋がなかった川に地域の協力を得て小舟をたくさん浮かべて橋を作りそこを渡らせたという逸話があり、その所以から橋場という地名になったと言われています。その船が並んでいる様子は歌川広重の浮世絵などにも描かれており、他にも様々な時代でこの地域は描かれています。三重のお伊勢さんと同じ神様なので、伊勢神宮へ参拝に行く代わりに石浜神社をお参りしたという事実も文献に残されています。現在は荒川区の地域の守り神ですが、どちらかと言うと氏子地域に関係なく江戸をはじめ関東の様々な地域から参拝者が来られて、江戸時代が大変賑わった最盛期の時代を見てきた神社です。神社としての規模は小さいですが、数多くの浮世絵などに描かれている社格のある神社でした。

偉人とも縁が深く、とても愛されていた神社なんですね。

この神社の歴史が深いことはもちろんですが、浅草との縁もあります。浅草は様々な観光客が来る場所で、隅田川はかつて花見・雪見・月見の名所として親しまれた場所でしたから、有名な吉原へ行った後に当社へ参拝して境内の茶屋で一杯飲んでいくというのが通例だったと思われます。

こちらのご祭神についてもお聞きできますか。

ご祭神は天照大御神、豊受大御神(とようけのおおみかみ)です。この二柱の神様は対のような存在で、伊勢神宮にも内宮と下宮があり、内宮の神様が天照大御神、そして下宮の神様が五穀豊穣などを司る神様です。御祈願は様々なものがあり、戦後は地域の神社でしたので、地元の方しか来ない神社でした。

多くの神社様がそうですが、当社は浅草の七福神の一社となっているため、七福神めぐりで巡ってくれる方は多いです。本来七福神めぐりはお正月から七草までの期間に行うものですが、年間を通して七福神めぐりを浅草寺さんなどを巡って当社にも来ていただけるようです。最近はインバウンドや御朱印ブームの影響もあり、365日、参拝者が居ない日はない神社となっています。

時代小説の舞台にも。江戸時代の茶寮も再興。

では、こちらの神社の見どころや特徴についてお聞きできますか。

現在は、歴史好きで歴史の足跡を辿る目的で参拝される方と、御祈願目的で来られる方がいらっしゃいます。歴史的な観点では、時代小説作家であった池波正太郎さんが浅草の出身ということもあり、この辺りの地域が小説の舞台となっていることが多く池波さんのファンの方はよく来られます。最も有名なのは、俳優の藤田まことさんが出演されていた『剣客商売』です。藤田さんの息子さん役の方が道場を開き、その道場が当社の真崎稲荷というお稲荷さんの裏側という設定でした。当社に真崎稲荷というお稲荷さんがあるのですが、元々は別々の神社でした。それが関東大震災で区画整理が進んだ際に石浜神社に併合され小さくなってしまいました。社格としては石浜神社の方が上ですが、ネームバリューは真崎稲荷の方があるため、それを目当てに来られる方も多いです。池波さんの小説には他にも『仕掛人・藤枝梅安』という小説に真崎稲荷が登場していたり、『雲霧仁左衛門』というNHKのドラマにも登場します。そういった縁から池波さんファンの方は多く訪れています。また、浮世絵を目当てに来られる方もいますし、昨年の創建1300年に合わせて入り口を整備し井戸を掘って御神水を用意したり、お酒や食事を楽しめるような茶屋も作りました。

茶屋ですか!それはいいですね!

この辺りには、江戸時代には有名なお茶屋さんがたくさんあり、それを復興させようということで地元汐入の旧髙田邸の江戸時代に建てられた住居を再利用して「石濱茶寮 楽(らく)」という茶屋を建設しました。ここからはスカイツリーが見えて景色がとても良いので、最近ではその茶屋を目当てに参拝に来られる方もいます。そこでは豆腐を使った田楽料理も出しています。

田楽料理とは珍しいですね!

かつての有名な茶屋は茶屋と言っても今で言うと高級小料理屋のような場所でした。そういった店では豆腐を使った田楽料理が非常に有名で、江戸時代の戯作者であった滝沢馬琴も甲子屋(きのえねや)という茶屋の田楽を好んで食べており、「祇園豆腐は真崎の田楽におよばず」と言っています。そういった事からかつての雰囲気を少しでも味わっていただこうと、豆腐などを使った田楽料理を現在も出しています。

神社のホームページから「楽」のページを拝見していますが、どの料理もとても美味しそうです!

この「楽」はテラスも用意しているので、ワンちゃん連れでもご利用いただけるんです。

それは嬉しいですね!ペットと一緒に楽しい時間を過ごせるなんて最高です!ビアガーデンもされているんですね。

そうですね。駐車場もご用意していますので地域を問わず足を運んでいただける場所です。

様々な方が利用しやすいよう考えられているんですね。本当に素敵な場所です。

昔は殺風景な町でしたが、再開発が進み環境が整備されたのでどなたも訪れやすい場所になっています。神社は元々いろんな方が来ていろんな楽しみ方ができるという場所でしたから、それを改めて実感していただければと思います。

ご近所の方はよく利用されているのでしょうか。

オープンしたのがコロナの時期だったのでオープン当初は少し大変でしたが、最近はテレビの取材などもあって知られるようになり、多くの方に来ていただいています。

神社はもちろん、地域にも活気が出ていいですね!

別荘地としても愛された地。貴重な神道墓地も併設。

ホームページで境内の様子も拝見しました。先ほどお話いただいた真崎稲荷をはじめ、色々なものが残されているんですね。

まず神社建築についてですが、当社は天照大御神をお祀りしているので社殿は神明造りです。出雲大社は大社造り、春日神社は春日造りなど、必ずというわけではありませんが一般的にはお祀りしている神様に合わせて建築様式も変わります。神明造りは天照大御神をお祀りする神社が一般的に取り入れている様式です。震災や戦災で焼失してしまった社殿もありますが、ご本殿は昭和12年に建築され戦争でも焼け残った90年以上前の建物です。設計をされた方も建築関係の方であれば名前を知っている伊東忠太という有名な方で、その建築を目当てに来られる方もいるほどです。当社の他にも築地本願寺や靖国神社の門など様々な神社建築を手がけられています。大鳥居はかまぼこ型様式で少し珍しい形です。他には七福神の一人であり長生きの神様として知られる「寿老人(じゅろうじん)」や、天照大御神の弟神である素戔雄尊(すさのおのみこと)様をお祀りした江戸神社、菅原道真公をお祀りする北野神社、日本武尊(やまとたけるのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと=応神天皇)をお祀りする妙義八幡神社、白狐祠などがあります。

ホームページのトップに掲載されている神社のお写真がとても素敵です!周辺がスッキリとした景観のようで清々しい光景ですね。

この辺りは江戸や明治の頃はいわゆる殿様や大臣の別荘地でした。そういった方々が川に沿って下屋敷を持っており当社入り口の社号標は小松宮輝久様の揮毫のもので、他にも三条実美などのお屋敷があった地域でした。風光明媚な場所だったため、そういった特別な場所に選ばれていたのかもしれません。都心には近い場所ですが、賑やかというわけでもなく高い建物もありません。再開発で綺麗に整備されていますし、少し行けばマンション街になりますが、神社が建つにはとても良い環境だと思います。

境内には緑も多いようですし、思わず立ち寄りたくなるような素敵な場所ですね。アクセスの利便性はいかがでしょうか。

最寄り駅は「南千住駅」で徒歩15分ほどです。南千住駅はとても便利で、東京メトロ常磐線、JR日比谷線とありJRを使えは乗り換えなしで15分ほどで東京駅まで行くことができます。またつくばエクスプレスも利用可能でとても便利です。浅草観光の方は浅草からタクシーで来られる方や循環バスを利用される方が多いですが、浅草からも2㎞ほど、歩いても30分ほどなので散歩がてら歩かれるのもいいかもしれません。

観光ついでに寄る際にも便利な立地なんですね!観光客の方は多く訪れますか。

当社は七福神めぐりの神社の一つになっていますので、七福神めぐりで来られる方や御朱印を求めて来られる方もいます。また、都鳥歌碑(みやこどりかひ)も有名です。これは『伊勢物語』の著者・在原業平が読んだ歌で、「名にし負はば いざこと問はむ都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」と詠まれ、この地には言問橋(ことといばし)や言問団子(ことといだんご)、かつては業平駅(現在は「東京スカイツリー駅」に改名)という駅もあり、在原業平に由来するものが多いんです。そういった歴史的価値のあるものも見ることができますし、七福神めぐりで楽しく回っていただくこともできるので、ぜひ若い世代の方にも様々なきっかけで訪れていただきたいです。

神道墓地があるとも拝見しました。これはやはり珍しいのでしょうか。

そうですね。神社の考えから境内にお墓を作るということはできないのですが、移転した際に入り口と区域を分けて神道のお墓を望まれる方のために神道墓地を作りました。移転してから20年近くになりますが、23区内様々な場所からお申し込みをいただいています。

様々な試みで新しい風と、貴重な体験を子どもたちへ。

では、地域の方との交流についてお聞きします。先ほど石浜茶寮のお話もありましたが、他に地域と共に去れている行事などはありますでしょうか。

どこの神社もそうだと思いますが、やはり神社の一番メインの行事というのはお祭りです。地域の方と共にお神輿を担いで若い方からご年配の方までご参加いただき、山車を引っ張る子どもたちを見るのは、活気があって嬉しい光景です。それぞれのお祭りにその神社の個性が出ますし、そういったコミュニティが郷土愛を育み町会がまとまっているのだと思います。特にここは下町ですから、そういったコミュニティは大切にしています。ただ、昔からの行事だけでは新しい方に注目していただくのは難しい部分もありますので、当社では新しい行事も試みています。

具体的にはどういったことでしょうか。

たとえば5月5日の子どもの日にはバスで地方へ出向き子どもたちに田植え体験をしてもらう田植え祭りを行っています。今年もご家族で申し込みされる方が多く合計で50名ほどの方が参加されました。5月に植えた苗は秋の勤労感謝の日に行う新嘗祭でお供えし、それに加えて餅つき大会で餅つき体験もしてもらい、ついたお餅を振舞っています。そんな風に様々な行事を試みて境内で一日楽しんでいただいています。また2年に一度夏に納涼大会を行っています。これは町主体で開催する年と神社主体で開催する年と隔年で交代しながら開催しています。これはいわゆる布教活動にも繋がるもので、神社としても大切にしていきたい行事です。

これまでの慣習だけではなく新しい試みで、いろんな方に神社の良さを知ってもらいたいですね。

他には毎週「いしはマルシェ」というマルシェを開き、そこでは千葉県の多古町という町が野菜の販売を行ったり、漬物屋さんが出店してくれたり、夏の夜にはキッチンカーでクラフトビールなども出して人が集まる起爆剤として活用しています。9月の第一土曜日にはビアフェスのようなものを開催し、都内でも有名なクラフトビールの製造社など10店舗ほどが出展し、とても賑わっています。

こんな風に色々と開催していただけると「行ってみようかな」という気持ちになれますし、地域の方にも広く知ってほしいですね。

そうですね。この催しをきっかけに田植えをする場所も提供していただきましたし、昨年から延期になっていたお神輿の船渡御で旗を持ちながら歩いてくれる奉仕の学生さんにも集まっていただきました。

縁が繋がっているんですね!そうやって輪が広がっていくのはとても素敵です。船渡御をされたということですが、これはどういう催しなのでしょうか。

船渡御は船にお神輿を乗せて渡るというものです。100年ぶりに行った行事で、奉仕の学生さんをはじめ多くの方にご協力いただきました。田植えなどは近年学校や地域が主催して行われるものもあるようで、最近の米価高騰の影響で、農家さん主催でされているものもあるようです。

そういう影響もあるんですね。とても賑わいがありそうですが、やはり人出が一番多いのは初詣でしょうか。

そうですね。やはりお正月の賑わいはすごいです。一瞬で人が集まるという点では先ほど申し上げたようなお祭りの時期が最多ですが、年が明けてからしばらくの時期はとても人出が多いです。

神社さんで行われている行事というのは、年を重ねても自分の記憶に残るものだと思いますし、これからも地域の方の記憶に残るような伝統行事として続いていってほしいですね。

【神社にまつわるエピソード】

■願いを叶える、不思議な白狐伝説。

石浜神社にある真崎稲荷。多くの神社でそうであるようにこの稲荷神社にもお社が2つあります。そのうち奥にある奥宮には招来(おいで)稲荷というお稲荷さんが鎮座されており、かつてそこに白い狐が出没すると言われていました。

そういった所以から現在も神社では白狐をお祀りし、そこへ油揚げを持って行き「おいで、おいで」と呼ぶとそこへ狐が現れて油揚げを食べると願いが叶うという「招来稲荷」の伝説があります。

■まるで本物!?夜な夜な動き出す木造のご神馬伝説。

かつて、石浜神社にもご神馬と呼ばれる木造の馬が境内の厩に置かれていました。左甚五郎(ひだり じんごろう)という江戸時代に活躍した有名な彫刻家によって造られた木造の午でしたが、その馬が夜な夜な暴れて外に出てしまうため、厩に鎖をかけたという伝承も残っています。

現在では知る人が少ないエピソードですが、1300年という歴史の中には不思議とも言えるような伝説が残されています。

今後の展望

現在、多くの地域で人口減少が叫ばれ神社においても、少子化の影響によりお宮参りや七五三での収入なども減っているのが実情です。都内では地の利を活かして、マンションや駐車場を経営しながら神職と兼務されている所もありますが、それに頼るばかりでは本業が廃れてしまいます。副業はあくまで副業として、神社を繁栄させていくための普段からの地道な活動が大切だと感じています。

納涼大会で盆踊りには参加するけれど参拝はせずに帰ってしまう方も多いため、いかに境内にお参りをして気持ちよく帰っていただき、信仰心を育てるかを考える必要もあります。そのためには毎日境内を掃除し、時間があれば参拝に来られた方とお話をする機会を持つなど、そういったコツコツとした地道な宗教活動が神社を支える大元になると信じています。その基本の気持ちを忘れず、神社を継続させていくための手立ても考えていきたいです。

インタビューまとめ

東京と一口に言ってもその広さは侮れず、頻繁にメディアに登場するような都心の光景もあれば、下町情緒が残る地もあります。この石浜神社がある荒川区は、浅草とのすぐ近くでありゆったりとした時間が流れる町です。石浜神社はそんな穏やかな場所でこの町と人々を守り続け、地域の人々にとって無くてはならない神社として親しまれています。

今回、宮司様のお話をお聞きしてこの神社は「温故知新」を体現しているような神社だと感じました。これまでの神社の歴史を知り、その歩みを大切にしながらも、そこから現代に活かせるような新しい知恵で、人々を楽しませている。そんなアイデアと愛に溢れた神社様だと思います。この先も、日本の中心地の一角で変わらない姿で人々を温かく迎え続けるでしょう。

石浜神社 アクセス情報

住所:〒116-0003 東京都荒川区南千住3-28-58

TEL:03-3801-6425

メールアドレス:ishihamajinja@gmail.com

URL:https://www.ishihamajinja.jp/

コメント