神社は、その名のとおり神様の社(やしろ)です。そこには日本の国を創り見守ってきた神様が鎮座されています。その数が1柱という神社もあれば、複数の神様が鎮座している神社もあります。この鹿島台神社では何と14柱もの神様をお祀りし、多くの神様に守られている神社です。

様々なご利益を受けられる鹿島台神社では、老若男女問わず神社や神様に親しんでいただくため、地域の方との交流を大切に様々な行事を催しています。昔から続く伝統行事もあれば、令和に入ってから始まった行事もあります。御朱印のデザインや花手水の工夫など、神社の方のご尽力が光るこの鹿島台神社の魅力について、神社の方へお話を伺いました。

鹿島台神社とは

創建は明治42年。元々6つの村を合併し誕生した村に鎮座していた14柱の神様を合祀し創建された鹿島台神社。武道の神様や子授かりの神様として祈願に訪れる人も多く、「子どもを授かりました」という報告には神社の方も心から喜ばれています。

決して町の中心地や賑やかな場所にある大きな神社ではありませんが、しっとりとした趣は来る人を温かく迎え入れます。伊邪那美の人形をお祀りしたお宮や、神社としては珍しい梵鐘、月ごとに変わる御朱印のデザインなどお話を聞けば聞くほど、魅力がたくさんの神社様です。

【鹿島台神社 特別インタビュー】

神社と一言で表現しても、それぞれの神社にはそれぞれの特色があります。社殿が立派な神社や長い歴史を持つ神社、氏子の皆様と深い交流を何百年も続ける神社など、一つとして同じ神社はありません。

今回は、派手ではないけれど確実に歴史を刻むこの神社のここまでの歩みと、現在の神社の形、そして神社の方が抱かれる未来の神社や地域の方への思いをご紹介します。

14柱の神様が鎮座する、ご利益多き神社。

編集部

編集部宮城県大崎市鹿島台にある神社様ですね。まずは神社様の歴史や由来についてお聞きします。創建はいつ頃になられるのでしょうか。

元々この地は鹿島台村という場所でした。明治22年に6つの村が合併して誕生した村で、決して大きな村ではなかったんですがそこに14社もの神社があったそうなんです。それらの神様を合祀してお祀りするようになったのが明治42年なので、もう少しで120年となります。

14もの神社を合祀するというのは凄いですね!

そうですね。ですが、関西の方などでは100ほどの神社を一つに集めたというお話も聞くことがありますから、とても珍しいということではないのかもしれません。村という規模で考えると14という数は多かったのかもしれませんね。

お祀りされている神様についてお聞きできますか。

鹿島神社では元々、雷神であり武道や勝利の神様として知られる建御雷命(タケミカヅチ)という神様をお祀りしていました。ですので、建御雷命が主祭神と思われがちですが、私たちとしてはそういう思いではなく神様は皆平等であると考えています。他には出雲神社よりご分霊を頂いた須佐之男命(スサノオノミコト)や応神天皇、伊邪那岐命・伊邪那美命のご夫婦の神様もお祀りしています。

では、こちらの神社様の見るべきポイントや特徴についてお聞きできますか。

そうですね、境内の手水舎(ちょうずや)では、様々な花を手水鉢の中に浮かべて美しく見える花手水を実施しています。インスタグラムなどにも写真を載せていますが、コロナ禍で人々があまり外に出られなくなった時期に始めたもので、こういったものをきっかけにして神社に来ていただき、訪れた方が少しでも元気で明るい気持ちになれるようにと始めました。普段は私がデザインを考えて飾っているのですが、大きなお祭りの時にはお手伝いをしてもらうこともあります。

美しく見せるデザインを考えることは大変だと思いますが、来ていただけた方に少しでも喜んでいただきたいですね。

そうですね。また、社殿のすぐ左側に伊邪那美命の陶器でできた人形をお祀りしている小さなお宮があるのですが、お子さんを希望する方が祈念に来られたり安産になりますようにと願われる方は多いです。その後、「無事に赤ちゃんを授かりました」というお話を聞いたり、神社にご報告に来てくださる方もいて、そういった時はとても嬉しいですし、子授かりのご利益を求めて来ていただいてもいい神社かと思います。

なるほど!それは明るいお話ですね。戌の日参りに来られる妊婦さんも多いのでしょうか。

そうですね、たくさん来られます。また、神社には珍しく梵鐘があるんです。

梵鐘というとお寺さんにあるような大きな鐘でしょうか。

そうです!お寺さんほど大きなものではないんですが、「平和の鐘」という委員会のような組織の方々がぜひ鹿島台のどこかに鐘を建てたいと仰られ、ぜひ鹿島台神社の境内にとお話をいただき、昭和の時代に建てられました。神社に来られた方はどなたでも自由に鐘をついていただけます。

神社に鐘とは珍しいですね!自由につけるということなので、大晦日以外でも年末気分を味わえそうです(笑)

令和の世から後世へ、神社と地域を繋ぐ「なぎなみ祭」。

では、神社建築や周辺景観の特徴についてお聞きできますか。

社殿は八幡造で造られています。これは切妻造の社殿を2つ前後に並べ両方の社殿の軒が接する部分に共用の樋を設置する造りです。平成8年に現在の社殿に建て替えたので見た目はまだ新しい社殿です。また、私個人のオススメポイントですが、神社の真裏に小さな竹林があり、特に整備はされていないのですが足元がさっぱりとしていて散歩コースにはとても良い場所です。静まっていて落ち着く場所なので、ぜひ神社に来られた際にはその竹林にも足を踏み入れてほしいと思います。また、本殿は昔の出雲大社の本殿をそのまま持って来て移築したものですので、とても時代を感じられる雰囲気があります。社殿の上の方には素晴らしい龍の彫り物があしらわれていて、迫力と見応えがあります。

静かで穏やかな部分と、迫力を感じられる部分、どちらも楽しめるのはいいですね!こぢんまりとした神社だと仰られていましたが、お年寄りやお子様連れの方も参拝しやすい場所だと思います。では、地元の方とのエピソードもお聞きします。地元の方はよく参拝に来られていますか。

たくさん来ていただいていますが、やはり氏子さんは年々減っているというのが実情です。そこで当社でもより氏子さんたちと交流できればという思いから4年前から「なぎなみ祭」というお祭りを始めました。伊邪那岐命・伊邪那美命の「なぎ」「なみ」から名前を取り毎年9月に開催しています。今年の9月で4回目の開催を予定しています!境内に15~20ほどのテナントさんに出店してもらい、近くの社務所では手相や占いなどスピリチュアル系のテナントさんが10店ほど出店され、合計30ほどのテナントさんを巡っていただけるお祭りです。また、お宮参りや七五三など、お子様の成長の過程でお参りいただく方も多いです。

素敵ですね!人口が減っていることをただ嘆くのではなく、神社として地域を盛り上げようという思いで頑張れられているのが素敵です!インスタグラムを拝見しましたが、キッチンカーや学生さんの演奏なども実施されているんですね!

そうです!特別なステージがあるわけではないのですが、演奏できる場所を少し造り、そこで演奏していただいています。

どうしても若い世代の方は神社へ積極的に足を運ぶという機会が少ないと思いますので、こういったお祭りや行事を通して神社に来てもらい、神社のことを知ってもらえるのはとても良いですね!親子で参加しても楽しめそうですし、ぜひこの先も長く続けてほしいです!他にはどんな行事をされているのでしょうか。

どんと祭やお正月の行事、4月と11月にはそれぞれ春季大祭と秋季大祭があります。春と秋の大祭ではそれぞれ「互市(たがいち)」という催し物が開かれています。昔は鹿島台神社の境内で物々交換などを行っていた行事なのですが、現在は互市が独立して駅前の昭和通りという細い一本道を通行止めにして100店ほどの露店が並ぶとても大きな行事です!その多さは東北一とも言われ、町自体がとても賑わう期間です。

それだけの賑わいがあると季節の風物詩としても認識されているでしょうね。町を挙げて楽しめる行事があるというのは素敵です!地方都市は人口流出が課題になっている所も多いと思いますので、町全体で盛り上がれる行事はずっと続いてほしいです。それだけの賑わいであれば地域の方だけでなく遠方から来られる方も多いでしょうし、町のPRにもなっていいですね!

そうですね。それをきっかけに神社の方にも足を運んでもらえたら嬉しいです。

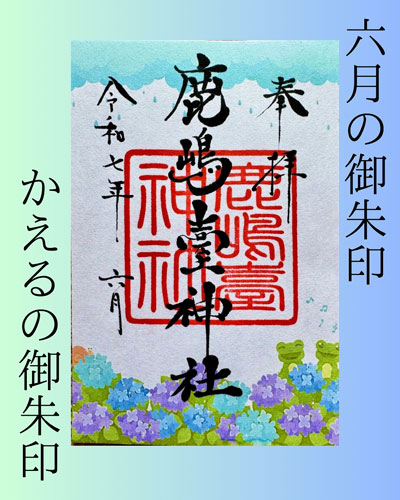

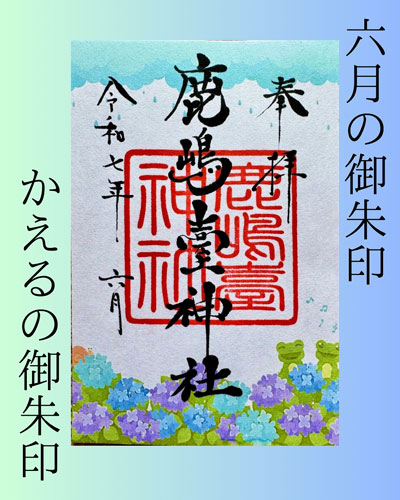

御朱印帳も拝見したのですが、とても可愛いデザインですね。

御朱印に関しては毎月デザインを変えて頒布しているんです。4月は3種類の御朱印を頒布しました。デザインを変えることでリピーターの方にも来ていただき、とても喜ばれています。

毎月デザインを変えるというのはすごいですね!とても大変だと思います…。

大変です(笑)いつも月の中頃から「来月はどんなデザインにしようか…」と悩み始めます(笑)ですが、皆さんに喜んでいただいていますし、他の神社さんでも工夫されている所が多いようなので、当社も頑張りたいと思っています!

子授かりにもご利益あり!?伊邪那美命様との不思議なご縁。

では、こちらの神社にまつわるエピソードはありますか。

神社としてのエピソードというのはあまりないのですが、私個人と神様にまつわるお話をご紹介しますね。冒頭でお話した伊邪那美命の陶器のお人形についてですが、実は私の母がこの神社にお嫁に来た頃、その人形はお宮の中にコロンとあまり大切にされず転がっているような状態だったそうなんです。現在社殿の隣にあるお宮は新しいお宮ですが、私が生まれる前は別の場所に小さなお宮があったそうで、そのお宮の中に転がっていたそうなんです。それを見た母が、これでは神様が気の毒だと思い陶器の体の部分を綺麗に包帯で巻き、家にあった子ども用の着物を着せて、お宮の中も綺麗に掃除して飾ったそうです。また、その時お人形の首も少し曲がっていたそうなので、それも真っすぐに直してあげたそうです。私には6つ上に兄がいるのですが、兄の後子どもをなかなか授かることができず、両親は悩んでいたそうで、その伊邪那美命のお人形に「どうか女の子を授かることができますように」とお願いしたそうなんです。すると、何とその数ヶ月後に私を身ごもり、さらに私は出生時に斜頸で首が少し曲がって生まれてきたそうなんです!ですが、母は伊邪那美命の首をちゃんと直したのだから、この子の首もきっと大丈夫だと過度に心配はせずお医者様に通院して治すことができたようです。その話を幼い頃から何度も聞いていましたので、神社にまつわるというわけではないですが、私が昔から不思議なご縁があるなと思っているお話です。

素敵すぎます!そんな昔ばなしのようなことが実際にあるんですね!

驚きですよね。なので、神社に来られる方へもそのお宮に授かりますようにと祈念していってくださいね、とお伝えしています。そして実際にその方たちが授かると自分のことのように嬉しいです!

それは嬉しいですよね!神様の力を借りることで授かれる、ということも実際にあるのかもしれないですね。願ったとおり女の子を授かれるなんて、本当に素敵なお話です!ぜひ全国的に広まり、子授かりの神様として知られてほしいです!

オーストラリアとの縁も結ぶ、武道の神様。

授与品も多数ご用意されているんですね。ナギーのナミーの祈願絵馬というのもありますがとてもデザインが可愛くて親しみやすいですね!

ありがとうございます。授与品は一通りのものは用意しており、祈願絵馬も多くの方にお求めいただいています。

こういったデザインの方が若い方には馴染みがあると思いますし、とても素敵だと思います。SNSも活用されているようですが、海外からの方はいらっしゃるのでしょうか。

そうですね、日本人の方と一緒に来られる方が多いです。また、外個人の方ではないのですが以前オーストラリアで武道の教室をされている宮城県出身の方が鹿島台神社の札を送ってほしいということで、ご連絡を頂いたことがありました。どうやら、建御雷命が武道の神様だと知り、調べていくと当社のホームページに行き当たったそうで、そういったご縁もありました。

なるほど!14柱の神様がいるということですので、様々なご利益を受けることができそうですね!周辺はとても閑静な雰囲気ですし、ゆったりとした時間を過ごせそうな神社様だと思います。

今後の展望

現代では、自宅に神棚がないという方も多くいます。若い方は神様を遠い存在だと思っている方も少なくありません。すると自然と神社から足は遠のき、さらに神様や神社について知る機会が減ってしまいます。ですが、そういった方と神様のご縁をどうにか繋ぎ留めたいという思いから、鹿島台神社では「なぎなみ祭」など、若い方も足を運びやすいような行事を実施しています。

神棚についても、現在は昔のような立派な神棚でなくともオシャレなスタンドのようなデザインの神棚もあります。そうした、少しカジュアルなものでも、神様や神社に親しむきっかけを作っていきたいとお思っています。神棚は難しいという方であれば、お札の一枚でもいいのです。そのお札に込められた意味やご利益を知ってもらえるよう、この先もこの神社ならではの行事を続けていきたいと考えています。

インタビューまとめ

インタビューのお願いをさせていただいた時、神社のご担当者様は「当社のような町の小さな神社で恐縮ですが…」と仰られていました。ですが、実際にお話を聞いてみると決して「小さな神社」ではありませんでした。規模は大きくないかもしれません。境内がとても広いというわけではないかもしれません。ですが、ご担当者様はご自身でピアノ教室の講師をされる傍ら、2足の草鞋を履きながらも神職に奉仕されているその姿からは、本当にこの神社と地域を愛されていることが伝わってきました。

神社として地域の方に伝えたい「神様を大切にする」という思い。そして、そのために実施されている様々な行事。その思いから窺えるのは、神社を遠い場所に思ってほしくない、気軽に寄れる場所だと思ってほしいという思いだと感じました。閑静な場所に佇むこの神社は全国的に有名な神社ではないかもしれません。とても目立つ存在ではないかもしれません。ですが14柱の神様は、この先もこの場所に鎮座し穏やかにこの町を見守り続けるでしょう。

鹿島台神社 アクセス情報

住所:宮城県大崎市鹿島台広長字鹿島14

TEL:0229-56-2386

受付:平日・土日午前/9:00〜午後4:00

URL:https://kashimadaijinjya.wixsite.com/kasimadaijinja

コメント