阿波踊りや鳴門の渦潮で有名な徳島県。多くの魅力がある徳島の中でも香川県にほど近い標高約1000mの山の上にある西照神社。宮司様とご家族によって守られているこの神社では、その標高の高さから明瞭な四季の移ろいを見ることができ、冬には美しい雪景色を見ることもできます。

授与品を自社内で手作りし、訪れていただいた方にできる限りのおもてなしを施し、その配慮は“日本で初のキャッシュレス決済可能な神社”というスタイルに繋がりました。現金を持っていなくても、海外からの方も参拝しやすいようにという宮司様の心配りが生んだ「新しい神社の形」です。

もちろん、これまでの神社らしさは大切に、ご来社いただく全ての方に“心地よい参拝”をしていただくことを目指す、心温かい神社・西照神社をご紹介します。

西照神社とは

創建の時期については火災での古書物焼失により明確ではありませんが、現在の宮司様の御曾祖父様の代から受け継がれ、現在4代目の宮司様によって守られています。境内地をはじめ神社周辺には非常に豊かな自然が広がり、樹齢約600年の大きな杉の木や、ブナの原生林、色とりどりの紅葉などを楽しむことができます。参拝する目的で神社へ訪れ、雄大な自然にも触れられるとても貴重な神社様です。

ホームページ掲載のための写真撮影や、ブログの更新、授与品の手作りなど、来ていただいた方もそうでない方へ向けても「神社のことを知ってほしい。来てくれた際には少しでも楽しんでほしい」という思いが溢れています。お茶の提供サービスや、雪が降る冬にはご家族で除雪も行っています。

夜の神様である「月読命(ツクヨミノミコト)」をご祭神としてお祀りし、地域の方との交流も欠かさない、“参拝者と地域を思う神社”様です。

【西照神社 特別インタビュー】

春や初夏の緑、秋の紅葉、そして冬の雪化粧。どのシーズンに訪れても見惚れてしまうような美しい四季に触れることができる西照神社。ご祭神である月読命にちなんだ神事や、地域にとって欠かせない秋の例大祭など見どころに富む、何度でも訪れたくなる神社様です。

山の上という立地ではありますが、宮司様とご家族により訪れやすい環境が整備され、安心して参拝することができます。伝統的な神楽舞やシーズンごとの例祭など、賑わいと活気あふれる神社様の魅力をお届けします。

火災に遭いながらも受け継がれてきた “夜の神様”をお祀りする神社。

編集部

編集部こちらは徳島県美馬市(みまし)に鎮座されている神社様ですね。まず、美馬市はどういった町でしょうか。

吉野川と日本一の清流とも言われる穴吹川(あなぶきがわ)が合流する町です。徳島県と香川県にまたがる阿讃山脈(あさんさんみゃく)という山脈があり、ちょうどその裏側が香川県です。この神社は高松空港や高松市内にも近く、神社の裏側からは岡山の方まで望むことができます。またこの神社がある場所は標高が高く四季折々の自然の豊かさを感じられる場所です。夏も軽井沢と同じように涼しく、冬はマイナス20度まで下がることもあります。例年、5月頃までストーブを出しています(笑)

そうなんですか!?徳島県には寒いというイメージがないので意外です!

以前、北海道から参拝に来られた方が「北海道よりもここの方が寒い」と仰っていました(笑)

北海道の方からのお墨付きなんですね(笑)。ではまず、こちらの神社様の歴史や由来についてお聞かせください。創建はいつ頃か分かっているのでしょうか。

実はハッキリとは分かっていないんです。江戸時代、この神社はお寺が管轄していたのですが、昭和45年にそのお寺が火災で全焼してしまい、その際に昔の書類なども全て焼けてしまったんです。私は4代目の宮司なのですが、私の曾祖父の代から守られてきている神社です。

全焼とはお辛い出来事でしたね…。

ただ、神社に伝わる由緒では神代の時代(日本神話の頃)ではないかと言われています。天照大神が岩戸隠れをされた際、我々人間を約何苦難から救うために鎮座されたというお話と、父神である伊弉諾命(イザナミノミコト)が夜の食国を月読命に守るようにと言い、月読命は愛媛から宗像三女神を連れて鎮座されたというお話が由緒として伝わっています。その後、大陸より飛んできた熊野十二社権現(くまのじゅうにしゃごんげん)が祀られました。「権現」というのは、仏や菩薩が、人間をはじめとする生き物を救うため、一時的に神の姿で現れることを指す仏教用語です。西照権現はこの十二社権現(熊野大神)となります。またこの十二社権現は和歌山県の熊野神社に鎮座するまでのお話とされており、福岡の英彦山、愛媛の石鎚山、淡路島の弓弦羽山を経て和歌山県の熊野へ鎮座されたと言われております。その過程で大滝山にも立ち寄られた旨が美馬郷土史に残されています。その後、奈良時代に行基が訪れ阿弥陀如来を安置された庵が後にお寺となり、神仏習合の色が濃い場所となりました。しかし明治に神仏分離令が出された際、朽ち果てていた神社を立て直してほしいと氏子から依頼され、私の曾祖父が自らの生活の基盤を捨て西照神社再構のため私財を投入しながら、お守りしてきました。神代の時代より神の発祥の霊山と、氏子さん達に長く崇敬されてきた神社だったのだと思います。実際、昔は女人禁制だったそうです。これらの由緒は、神社境内でも由緒書の看板を立てておりそちらでご覧いただくことができます。

なるほど。しっかりとした由緒があり、御曾祖父様の代から守られてきた神社様なのですね。ホームページで「月神の宮」という言葉を拝見しました。これはご祭神と関係があるのでしょうか。

月神というのは当社のご祭神である「月読命(ツクヨミノミコト)」のことです。月神=ツクヨミの神社ということで、月神の宮と昔から呼ばれています。

月読命は夜の神様ですね。ご祭神は月読命の他にもいらっしゃるのでしょうか。

主祭神が月読命で、その後ろに配神(はいしん)と言って3柱の女神様をお祀りしています。他に稲荷様もお祀りしていますが、主祭神は月読命です。ご利益は厄除けから病気平癒、安産祈願まで様々なご利益を受けていただくことができます。また、他にも稲荷神社、熊野神社、八大龍王社、天之御中主社が祀られており、人が生きていく上で重要な神々が鎮座されております。

よく分かりました。ホームページで神社のお写真を拝見しましたが、とても美しい景観ですね。このお写真は宮司様が撮られているのでしょうか。

はい、私と家内の2人で撮影しています。ホームページの作成も一部はプロの方に頼んでいますが、構成などは私たちで考えたものです。

すごいですね!とても素人の方が制作に携わっているとは思えない素敵なホームページです。

標高約1000mだからこその明瞭な四季と伝統芸能に注目。

では、こちらの神社様の見どころや特徴についてお聞きできますか。

まず、先ほども申し上げたように海抜が946mと1000m近い山の上にある神社ですので、植栽の美しさはもちろんブナの原生林や、非常に大きな杉の木もあります。紅葉、ツツジ、シャクナゲがあり、中でもシャクナゲは当社のメインの植栽です。そういった四季を楽しめる自然があるのが特徴の1つです。

ホームページを拝見するだけでも、自然の豊かさが伝わってきます。なかなかこれだけの紅葉を1つの場所で見られるロケーションはないと思います。

ありがとうございます。特に紅葉はとても綺麗で、私の曾祖父が創建時にたくさんの種類を植えてくれたそうです。私たちではちょっとした剪定や掃除をする程度の維持管理が限界ですが、多くの方に「綺麗ですね」と言っていただけます。家族で継承している神社なので、他の神社様でやられているような職人の方に頼んでということは無理ですが、3人でやれることをやっています。

素敵ですね。ご家族だけで維持されるのは大変だと思いますが、インスタグラムも良いお写真ばかりで惚れ惚れします!やはり紅葉シーズンは多くの方が訪れるのでしょうか。

紅葉シーズンもそうですし、冬も除雪を頑張っているので時期を問わず多くの方に来ていただいています。

雪はどれくらい降るのでしょうか。

最近では1mほど積もることが多いです。私が子どもの頃は2mほど積もることもありましたが、最近は昔よりは少ないです。ですが、やはり標高が高く積もることも多いので、家族で除雪作業を頑張っています。

大変ですね…。ですが、訪れやすい環境を整備していただいているおかげで冬でも訪れる方が多いんですね。四季が明瞭でどの季節でも美しい光景が見られる場所ですね。

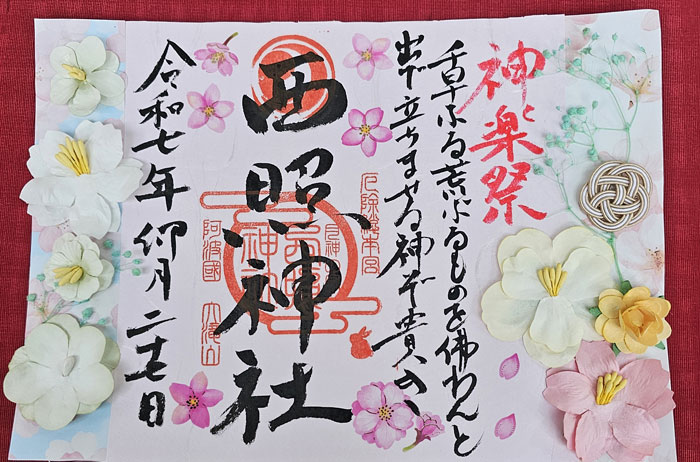

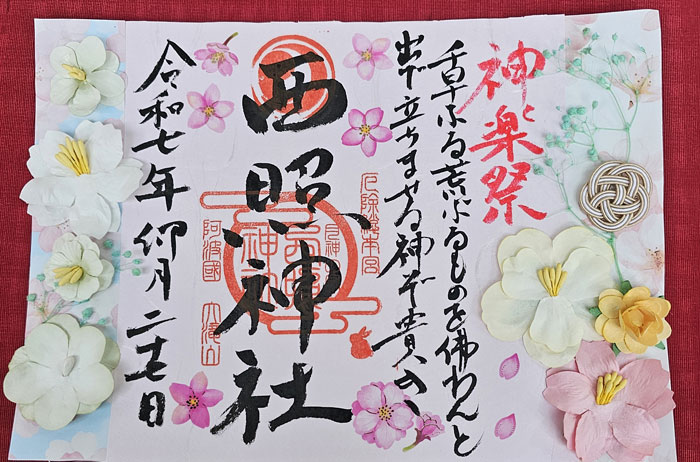

ありがたいことです。ご祭神の月読命にちなんで、9月・10月には夜の神事で十五夜、十三夜という神事も行っています。また本殿では外で月のご神体を拝むという特別神事を月2回行っています。4月の第四日曜日には神楽祭というものを開催し、石見神楽という神楽を皆さんに無料で見ていただいています。私自身も舞うのですが、とても迫力があり日本遺産にもなっている伝統行事です。

神楽祭開催決定のお写真、拝見しましたが本当にとても迫力がありますね!

神楽祭の中で最後にヤマタノオロチの伝説に基づいたオロチ舞も披露し、とてもエンターテイメントな神楽として親しまれています。

非常に見どころの多い神社様ですね!ちなみに、西照という名前の由来は分かっているのでしょうか。

これもハッキリとしたものではないですが、お寺が管轄していた神仏習合の時代に仏像を祀っていた過去があります。その頃祀っていたのが西照権現と呼ばれる神様でそれに由来して、西照神社と呼ばれるようになったそうです。照という字は天照大御神にも使われている縁起の良いものだと感じています。

手作りの授与品はメディア掲載も多数!芸術家からも注目される魅力。

では、神社建築で特徴的な部分はありますか。

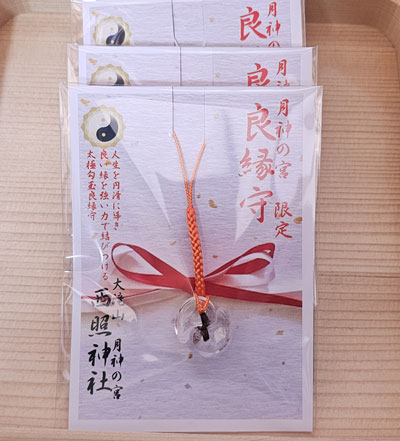

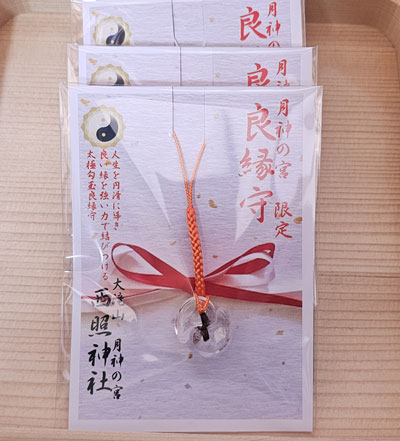

特徴というわけではありませんが、元々、私の曾祖父が創建した当時はこの神社は完全に姿を留めておらず潰れているような状態だったそうです。それを初代の宮司が建て直し、2代目の宮司が再構築したと祖父から聞きました。かつて拝殿を工事した際には床板を剥いだ時に囲炉裏が出てきたことがあり、そこに火をくべて火を灯しながら生活していたほど、初代・2代目の宮司は苦労の多い暮らしだったようです。また、本殿の隣には稲荷神社があり、そこからツクヨミの三種の神器である勾玉、鏡、剣が出てきたため、それは現在でも神社に埋蔵しています。そのご縁から、当社では勾玉を授与品として昔から取り扱っています。またもう一つ特徴的なのは、当社では多くの授与品を私たちが手作りしています。

授与品を手作りですか!?それはすごいですね!

他の神社様ではなかなかされていないことだと思います。御守りや御朱印などを手作りしており、これまでに雑誌などにも取り上げていただき読者様からも良い反響を頂きました。またマツコ・デラックスさんの番組内でも御守り収集家の方にご紹介いただきました。授与品にはオルゴナイトという、樹脂と金属、天然石などで作られたパワーアイテムがあるのですが、それはこの世に同じものが2つとないものなんです。月や星など宇宙に関するモチーフのものを作っており、今年の12月頃には完成して提供できると思います。御朱印も多種類を用意しており、3Dの御朱印もあります。

3Dの御朱印ですか!?それは珍しいですね!そういったものを手作りされていることが凄いのはもちろんですが、それを作ろうと思える発想が素晴らしいと思います。

家族の知恵も借りながらやっているので、本当に家族のおかげです。私たちにとっては来ていただける参拝者様が一番です。それぞれの方に「この神社に来て良かった」と思っていただきたいので、授与品などお受けいただけるものにはこだわっています。雨が降った際には駐車場から神社までの道のりで使っていただける傘もストックしていますし、旅館ではないですが気持ちよく参拝していただけるよう工夫しています。訪れていただいた方全てに受けていただきたいサービスです。

素敵な思いですね。だからこそ、標高の高い場所でも多くの方が訪れているのだと思います。

他にも、当社では兎の切り絵を参拝者の皆様にお渡ししています。それを10羽集めると小さな兎から大きな兎になり、皆様からも好評を頂いています。兎は月読命の使者でもあるため、来られた方全員に差し上げています。また、絵を描く方など、芸術家の方も多く訪れていただいているのが特徴です。フランスの芸術祭で大賞を取られた福家晴代さんという芸術家の方がいらっしゃるのですが、その方が奉納していただいた「月の木馬」という大きな絵を本殿と稲荷神社の間にモニュメントとして飾っています。他にも芸術系の方には奉納していただくことがあり、注目していただいているのだと思います。神社らしい、らしくないという形にはあまりこだわっていないので、皆様のお気持ちが嬉しい限りです。余談ではありますが、家でトイプードルを飼っていて、社務所ではきちんと店番をしています(笑)。そういったところも様々な雑誌等で取り上げていただき、皆様の協力を得て良い神社になっていると実感します。土日には、お茶のサービスも行っていますのでぜひ参拝の際にはゆっくりとしていただければと思います。

“話しやすい宮司”を目指して、温かな神社づくりを。

では、地域の方との交流についてお聞きします。神社で行われている行事や神事で地域の方と共にされている行事はありますか。

毎年11月3日に秋の例大祭を行っています。これは神輿渡御などもあり、町にある大きな2つの集落が、毎年1年交代で参加してもらっています。お神輿は30代~50代の方に担いでいただき、最後に大きなブナの木を拝みます。県内の各地から見に来られる方が多く、賑わう行事です。

観光で偶然立ち寄られた方も楽しめる行事ですね!

そうですね。また、交流と言うと少し大げさですが私は訪れてくれた方とできるだけお話をするようにしています。宮司さんの中にはあまりお話にならない方もいますが、私はできるだけお話をして神社のことを知ってほしいと思っています。もちろん全員に、というわけではありませんが参拝者からも話しかけやすい雰囲気はあった方がいいと思っています。

素敵ですね!私はお話したいタイプなので、ぜひ訪れた際には色々なお話を聞きたいです!ホームページではブログも拝見しました。とても細めに書いていらっしゃる印象ですが、こちらも宮司様が書かれているのでしょうか。

家内と2人で更新を頑張っています。直接来社していただける方にはお話できる機会もありますが、そうではない方にも神社のことを知っていただければと思い書いています。神社内での行事としては他に、七五三や結婚式も受け付けていますし、年間のお祭りはたくさんあります!また、多くの神社様で6月の末に行われる夏越大祓ですが、当社では夏祭りが7月にある関係で7月に行っています。茅の輪を作り、人形(にんかた)というものにお願いを書き、息を3回吹きかけて右・左・右と8の字に回り、最後に拝礼をして置いていただきます。そして、その人形を川のせせらぎに流すまでが一連の行事です。毎年7月の第二日曜日に行い、そちらも神社では大きな行事の1つです。春祭り、夏越大祓、秋の例大祭というこの3つが神社では特に大きな行事です。他には月並祭、十五夜など季節ごとの行事もあります。

日本初の、“キャッシュレス神社“を実現した、“参拝者ファースト”な神社。

観光で訪れる方も多い神社様だと思いますが、海外からの方はいかがでしょうか。

最近とても多いです!フランスや中国、アメリカからの方もいて、スマホの通訳アプリなどを使いながら対応しています。また、当社は日本で初めてのキャッシュレス決済を導入した神社なんです。

キャッシュレス決済ですか!?確かに、神社さんでは初めて聞きました。しかも日本で初めてなんですか!?

そうなんです。13年前に取り入れたのですが、カード会社様も驚かれていました(笑)。御守りなどの授与品はもちろん、お賽銭もキャッシュレスOKです!ただ、PayPay様はお賽銭・ご祈祷での決済は不可のため、現在宗教法人用のPayPayを問い合わせているところです。

なるほど、とても斬新ですね!ですが、その方が海外からの方は参拝しやすいですよね。

日本でもキャッシュレス決済がコロナをきっかけにかなり進みましたが、お隣の韓国ではほぼ100%キャッシュレス決済なんだそうです。日本でもそういう時代が必ず来ますから、神社だからと言って現金のみというスタイルよりは時代に合わせてそういったシステムも取り入れた方が良いと思います。当社は山の上にある神社ですから、キャッシュカードを持っていても山を下りて町へ行かないとお金も下ろせないので(笑)

なるほど!この神社ならではの配慮ですね。とても素晴らしいです!先進的な取り組みをたくさん行われている神社様ですね。

【神社にまつわるエピソード】

日本軍に加勢?明かりを灯した杉の木の伝説。

神社境内に灯明杉という樹齢600年ほどの杉の木があり、その木が日清日露戦争の際に日本軍が勝っている時に灯台のように明かりを灯していたという伝説があります。創建当初は現在よりも多くの杉の木がありましたが、御祖父様の代にいくらか伐採し家や社務所建築に使用したため、現在は昔より少なくなっています。

ですが、現在でも本殿の横に非常に大きな木があり、四季折々の植栽を楽しむことができます。通常紅葉は一色ですが、この神社の紅葉は特殊で色が様々に変化します。神社のシンボルツリーとして参拝者の皆様を温かく迎えています。

オオカミをも恐れぬ狛犬伝説。

西照神社には神社の表と裏に全部で狛犬が6対あり、その狛犬が昔、この地を旅していた時にオオカミに襲われた親子を助けたという伝説があります。オオカミに襲われた親子が本殿に逃げて、オオカミがその戸を破って入ろうとした瞬間に狛犬の目が光り、一瞬にしてオオカミを蹴散らしたという伝説があります。

今後の展望

神社にとって何よりも大切なのは参拝者の皆様です。ご来社いただく方が気持ちよく参拝できるようこれまでどおり境内地を整備していくことが大切です。訪れていただいた際には「来て良かった、また来たい」と思っていただけるような神社となることを目指し、自分が先頭に立ち現在の神社の姿を継承していきます。

インタビューまとめ

今回は宮司様へインタビューさせていただき、そのお人柄に大変安心感を抱きました。神社についてゆっくりと丁寧にお話いただき、またとても温かい雰囲気を感じられるお人柄でした。御曾祖父様の代から受け継いできた神社をご家族と共に守られ、「この神社へ来て良かった」と誰もが思えるように、温かみのある手作りの授与品など、様々な工夫をされています。

終始柔和な表情でお話いただいた宮司様からは「この神社だけでなく、ぜひこの町に来てほしい」という、地域への思いも感じることができ私自身も一度訪れてみたいと思えました。雄大な徳島の自然に囲まれながら参拝する時間は、きっと訪れた人に特別な体験をもたらしてくれるでしょう。

西照神社 アクセス情報

住所:徳島県美馬市脇町西大谷672

TEL:0883-52-4928

URL:http://nisiteru-jinja.com/

コメント