埼玉県熊谷市と言えば、日本一暑い町としても全国的に有名です。近年の酷暑は厳しさを極めるものであり、日本全国多くの場所でその暑さから逃れることは難しい時代となりました。ですが、そんな暑さの中でも1000年の間場所を移さず、この町に守られてきた神社があります。玉垣(御垣内)に御本殿が二社存在する上之雷電神社。法人としての正式名称は上之村神社ですが、地域では上之雷電神社と呼ばれ、雷電さまの名でも親しまれています。

今回は、心理カウンセラーとしても活動される宮司様にこの神社の魅力、見どころについてお聞きしました。熊谷だけでなく、神社が鎮座している地域の歴史や社名の由来、そして現代に生きる人々と神様、神社の関係性についてとても興味深いお話をお聞きできました。日本一暑い町の由緒ある神社の歴史を、探ってみませんか。

上之雷電神社とは

創建時期は不明瞭ではあるものの、1000年前後の歴史があると考えられています。昔から地域の中心的な神社であったため明治時代の神社合併により、各村の複数の神社が集まり、現在も境内には末社が10社見られます。雷電さまをお祀りし、電気と神経の神様として親しまれ、一般的な御祈願だけでなくIT関連業種の方や神経科の医師なども御祈願に訪れる貴重な神社です。

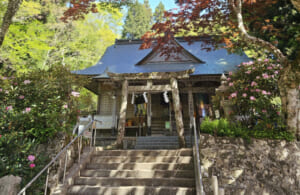

社殿は江戸時代前期に建てられたものと考えられ、当時の風格がそのまま現代にも受け継がれている、非常に立派な社殿です。上之村神社・大雷神社共に社殿は県の重要文化財にも指定されており、その価値は認められているものでもあります。

夏の大祓いや年に一度の例祭、そして秋にはハロウィンウォークも開催されるなど、地域の方との交流も深い神社です。各地に見られるような大規模な神社ではないかもしれません。ですが、確実にこの地域の人々の支えによって守られてきた神社であり、現在も熊谷の人々に崇敬されている神社です。

【上之雷電神社 特別インタビュー】

全国的にはあまり知られていないかもしれませんが、熊谷は染め物や麦製品の産地でもあります。特にうどんの美味しさは宮司様が「日本一」と自信を持っておっしゃられるほど、上質なものだそうです。暑さを以って名が知れるようになった地域ではありますが、それだけではなく全国に誇れる素晴らしい製品が数多くある町です。

熊谷で生まれ育ち、他の地域でも奉仕をされてきた宮司様だからこそ話せる、この地域の魅力、そしてこの神社と地域の人々の関係性をたっぷりと語っていただきました。

染め物や麦の産地としても。暑さを忍ぶ熊谷の神様。

編集部

編集部本日は埼玉県熊谷市の上之雷電神社様へのインタビューです。こちらは上之村(かみのむら)神社と大雷神社、2つの神社があるということでしょうか。

場所自体は1箇所なのですが、玉垣(御垣内)に上之村神社と大雷神社の御本殿があるという状態です。正式名称は上之村神社となりますが、この地域では2つの神社を合わせて上之雷電神社という呼び方が一般的です。

そういう事情なんですね。所在地は埼玉県熊谷市であり、こちらは日本一暑い町としても知られていますね。

そうですね。今年も暑いですが、私は熊谷育ちなので暑さには強いです。気温が42度あった時も土手を走り回っていました(笑)

さすがです!(笑)暑さにも負けない神社ですね。暑さも有名ではありますが、他にこの町の見どころはありますか。

「熊谷染め」という染め物はとても見事なものです。京都の友禅や江戸の小紋的な柄は実は熊谷で作ったものを卸しているんです。あまり大々的にPRしていないので全国的に知られていないものではありますが、とても素敵なものです。また、うどんや麦も有名です。私はこの熊谷のうどんが日本で一番美味しいと思っています。昔、権田愛三(ごんだあいぞう)という麦踏みなど麦の育て方を日本中に伝えた方がいました。熊谷にもその作り方が伝わり「麦翁(ばくおう)」と呼ばれていました。そういったことから、うどんはとにかく美味しいです!

御利益にはIT技術向上も。生き抜くために欠かせなかった神の存在。

では、こちらの神社の歴史や由来についてお聞きします。まず、創建の時期は分かっているのでしょうか。

本当におおよその事しか分からないんです。やはり田舎の神社ですし、昔の方は古文書などを大事に扱えなかったこともあったようで、1000年ほどの歴史があると言われていますが不明瞭な点も多いのが事実です。数年前に公開された映画『のぼうの城』で一躍有名になった忍城(おしじょう)というお城にゆかりの深い成田家八代目当主の成田家時(なりたいえとき)という方が中興の祖と言われており、その方が約800年前の方と言われていますので、1000年以上の歴史はあるのだろうと思われます。当社の雷電さまは兵庫県より勧請した神様なのですが、その勧請した時代もかなり昔だと言われているので、1000年の歴史はまず間違いないと思われます。

非常に長い歴史ですね。上之村神社という名前の由来はどういったものでしょうか。

これは地名に由来しています。元々成田という地名だったのですが、その成田の地の中に「上(かみ)の村」「中の村」「下(しも)の村」という3つの村があり、それぞれ「上村(かみむら)」「中村」「下村(しもむら)」と呼ばれていました。ですが、そのうち中村と下村が上村に合併され、明治時代になり政府が村の名を取り上之村にある神社なのだから、上之村神社にしようということになり、その頃から上之村神社として親しまれています。元々神社自体は久伊豆(ひさいず)大明神という名とともに、長く雷電さまと呼ばれ親しまれていました。

では、電気と神経の神様をお祀りするようになったきっかけはどういったことでしょうか。

雷電さまに対する雷電信仰は全国的にありますが、関東地方北部では顕著です。この辺りは農村地帯であり、作物は雷がなければ育たないんです。空気中で雷が鳴った時に空気中の窒素と雨が混ざり合い、その混ざり合ったものが地面に落ち、それを養分として作物が育ちます。そういった理由から雷が落ちれば落ちるほど豊作が約束されるということで大喜びし、雷様を非常に崇敬します。ただ、自分の家には落ちてほしくないので、崇敬すると同時に雷除けのお札を求められることも多いんです(笑)。

少し複雑な関係ですね(笑)。ですが、雷電さまはそういた存在なんですね。ご鎮座されている場所は創建当時から変わっていないのでしょうか。

ずっと同じ場所です。恐らくどこを掘っても遺跡が出てくるのではないかと思われるような場所です。

とても貴重な場所なんですね。御祭神は上之村神社では事代主命(ことしろぬしのかみ)、大山祇神(おおやまつみのかみ)、大己貴命(おおなむちのみこと)という三柱の神様、大雷神社では大雷神(おおいかずちのかみ)ですね。ご利益にIT技術向上などもあり、これはこの神社ならではの御利益かと思います。

そういったことをご祈祷される方も結構多いんです。当社で頒布している雷様の護符があるのですが、IT関連のお仕事をされている方で、それを「自分のパソコンに貼りたいので」と求められる方もいます。そういう時代なのだなと、こちらが驚くばかりです。あるいは、心療内科や神経外科の先生なども来られます。人の神経には電気が流れていますよね。神が流れる道のことを神経と呼ぶので、そういった関係から神経科の先生がご祈祷に来られることもあります。

なるほど!意識したことがありませんでしたが、神経は「神の通る道」ですね。とても興味深いお話です。創建のきっかけとなる出来事で分かっているものはありますか。

これも明確に分かっていることはないので推論になりますが、神社があるこの埼玉県はかつて武蔵国と呼ばれており、古墳時代から息づいているようなとても古い歴史があります。そして、農村地域に暮らす人々の神をお祀りしたいという思いから、神社創建となったのではないかと思われます。神社はかつて、現在で言う病院など何かを叶える場所でした。昔は病気になれば病院に行くのではなく祈祷していたわけですから、神社は人々の生活に必要不可欠な場所だったと思います。

現在とは人々の中での位置づけが違う部分もありますが、やはり現代でも人は「祈る」ことを止めることはできませんよね。自分の力が及ばない部分は祈るしかないのだと感じることも多いです。

人間は知能が高すぎるために無意味の世界に生きることができないんです。他の動物は死や生を考えることはないでしょう。ですが、人間は生きることに何かしら意味を求めます。そして、より良い意味を重ねることが人生の善である時に神様に祈ることが必要なんです。祈ったからこれで大丈夫だという意味が欲しいのだと思います。ましてや、現代の私たちのように生きがいのために生きるという時代はつい最近は始まったものです。かつての人々は生き抜くためにただ生きていた、そんな時代でしたから信仰の形態やその深さも全く違うものだったと思います。

とても納得できるお話です。今なお、神様と人間は切り離せない関係だと思います。神社へ頻繁に参拝するという方はそう多くはないかもしれませんが、神様の存在は今も欠かせない、必要なものですね。

実は私は、宮司の他に本業として心理カウンセラーとして心のケアに携わっています。その中で、日本には心理カウンセリング文化が根付かないということを感じています。海外では真逆で、そういったものを利用しないと心のケアができていないとみなされてしまう風潮もあるのですが、日本人は「カウンセリングなんて大げさ」という考えの方が多いんです。その根底にあるのが、神社やお寺などの伝統宗教だと思います。たとえば、江戸時代のお話でこんな話があります。丁稚奉公をしていたある女の子が、ある朝番頭さんに「昨日うちのおとっつぁんが死んじまったっていう知らせを受けた。番頭さん、今日はお暇を取らせてもらいたい」と笑顔でお願いすると、番頭さんは驚いて「それは早く行っておあげなさい」と駄賃を渡して暇を取らせます。ですが、その女の子は直接家に帰るのではなく、神社などに寄りそこで父の死を悲しみ号泣します。そういった深い悲しみを神様に受け止めてもらってから、笑顔で家に帰るんです。そんな風にして、自分の心の内を人に見せないという文化がこの国で出来上がっていったのだと思います。だから、日本人は本音と建て前の文化であり、その本音の受け皿となっていたのが神様なんです。特に知識や教養を学ぶことと程遠い時代が長かった農村部においては、神社はとても大事にされていました。今は一人でも生きることができ、神様がいなくても生きていける時代です。機械化・ロボット化が進み、いずれなくても生きていけるものはどんんどん切り捨てられていくと思われます。ですが、本当にすべてが無くなるかと言われると、そうは思いません。やはり人は祈るものであり、神様は必要な存在です。

とても腑に落ちるお話です。AI技術の台頭も久しいですが、それでも尚神社を訪れる人が多いのは、現代の我々の中にも消えない信仰心があるからなのでしょうね。

村の人々に支えられて。地域の誇りであり続ける神社。

では、この神社の特徴や見どころについてお聞きできますか。

まず、いくつかの文化財を有している点が特徴です。上之村神社・大雷神社の2つのお社は県の重要文化財に指定されています。また、入り口に立つ大きな木製鳥居は熊谷では最古と言われており、境内の広さは5000坪ほどあり熊谷一と言われています。緑も多く、境内を散策することで、ちょっとした森を散策するような清々しさがあります。また、明治神宮や伊勢神宮のように大きな神社ではなく、昔から村の人々によって守られてきた神社ですので、そういった地域に愛されてきた神社という魅力も感じていただければ嬉しいです。

地域の方の力に支えられてきた神社なんですね。現在でも地域の方は多く参拝に来られるのでしょうか。

そうですね。私は熊谷育ちで、かつては伊勢や愛知でも奉仕していた時期があるのですが、それらの地域で感じた人々の信仰心と比べると、この地域はとても信仰心が厚いというわけでもないと感じています。ですが、この上之という地域においては皆さんが自分たちの誇りだと思ってくださっているように思います。とても温かく良い地域だと思っています。

宮司様がそう感じられるのは良いことですね。境内には摂社・末社も多いようですね。

この神社は昔から地域の中心的な神社の1つだったため、明治から大正にかけての政府による神社合併政策の際に各村にあった神社がこちらに集まったんです。当時全国に11万社あったお社を8万社まで減らしたと言われており、各村でお祀りされていた神様がこちらに集まったという次第です。また、有名な版画家である川瀬巴水(かわせはすい)さんという方がいたのですが、この方が当社を愛してくださり境内入り口の様子を版画にしてくださいました。青を基調とした作品が多く「巴水ブルー」とも呼ばれ世界的に評価されています。Appleの創業者であるスティーブ・ジョブズも彼の作品をこよなく愛していたと言われています。

スポーツにも縁ある地域。神社維持のための積極的な発信も。

では、社殿建築や周辺景観の特徴についてお聞きできますか。

社殿は非常に古いお社ですが、テセウスの船のように木もどんどん劣化していくので、壊れた部分を修復しています。たとえば室町時代に建てられた社殿であったとしても、そのうちのどれほどが原型を留めているかは分かりません。当社の社殿の特徴としては彫刻が少ない点です。江戸時代の彫刻はその時期によって特徴が変わります。江戸時代初期は上の方に少し装飾があり、中期になると装飾が下まで下りてきます。そして幕末頃の建物は下まで華美な装飾が施されているのが特徴です。当社の社殿には彫刻があまり見られませんから、古い時代の建物だと見て間違いないと思います。神社建築を見る際にそういった点を見れば、いつ頃に建てられた社殿であるかを推測することができます。

神社を訪れる際の新たな視点になりそうですね。周辺景観については、先ほど農村部というお話もありましたが穏やかな地域でしょうか。

農業地域ですので、車社会ですし多くの方が車でご参拝に来られます。また徒歩15分ほどの場所に熊谷スポーツ文化公園という大きな陸上競技場があり、こちらはラグビーのワールドカップの会場としても使用されました。また3年後くらいに徒歩15分ほどの場所に日本一の規模となる道の駅ができる予定で、より一層賑やかになると思います。

観光客の方も多く来られるのでしょうか。

今お話したスポーツ文化公園での試合を観に来られる方も多いです。また、ラグビー関連で言うと埼玉ワイルドナイツというラグビーチームの本拠地でもあります。このチームは、日本一のプロチームを決める大会で初代とその翌年に優勝したチームで、その選手の方がお参りに来てくれたこともあります。

それは素敵なお話ですね!ラグビーとも縁が深い地域なんですね。外国人観光客の方はいかがでしょうか。

今は稀に見かける程度ですが、今後インバウンドの影響で参拝者が増える可能性は無視できないと思っています。実際に熊谷のホテルでも外国人の方がお泊りになり、日本の文化に触れる体験をされる方も多いようです。特に最近では、明治神宮のように大きな神社ではなく、地元の人だけが知る信仰に触れたいと中小規模の神社を訪れる方も増えているそうです。基本的には参拝いただくということがベースですが、当社へ来られた際には参拝だけでなく、他の文化体験もしていただければ嬉しいです。

他の地域から来られる方にも、こんなに素敵な神社があるということを知ってもらいたいですね。

そのためにはこちらからも発信していく必要があると思いますが、やはりこういった農村部の地域には発信するという文化が元々ありません。大きな神社は500年、600年も前の神主さんや地域の方が発信することの大切さを分かっていたからこそ、地道に積み重ねてきた宣伝力で多くの方が訪れるような大きな神社になっているんです。ただ、神道の教えで「言挙げ(ことあげ)せず」という文化があります。これは良いものは、みんな良いと分かっている。商売ではないのだから宣伝しないことが美徳だという考えです。しかし、これだけ時代が変わり神様がいなくても生きていけるに近い時代になると、神社を守るためには来ていただく必要があります。これからはこちらから発信することを大切にしていきたいです。

現在、そのために何かされていることはありますか。

ホームページには過去に作った社報も少し載せています。また、Facebookやインスタグラムでも発信を行い、当社を知っていただくきっかけになればと思っています。ただ、私は神社らしくしなければという意識に乏しいので(笑)、自分の趣味のことをアップしているときもありますし、時には地元のローカルFMに出演して神社のことをお話することもあります。

とても精力的に活動されているんですね!神社というと敷居が高いイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、宮司様がこうしてさまざまな活動をされているのを見ると、神社にも興味が湧くと思います!

そう思っていただけると嬉しいです。

ハロウィンで子どもたちとの交流も。神社を人と人の交流の場に。

では、地域の方を交えて開催される神事などはありますか。

いくつかありますが、このインタビューを受けている日から最も近いところでは大祓式という神事があります。これは全国どこの神社でも行われている神事で、茅の輪をくぐり半年分の罪穢れを祓うという神事です。そして、今年から始めることなのですが、電気の神様ということに掛けて日本初の光る茅の輪を設置します。この神事は地域の方を中心に来ていただく神事で、過去には有名な芸人さんなどが来られたこともあります。キッチンカーも数台出るなど、参道がとても賑わう日です。他には7月27日に神社で最も大切な神事である例祭が行われます。こちらには市長や代議士の先生などの他、電気の神様をお祀りする神社ということで、お笑い芸人として活躍されている日本エレキテル連合のお2人が来てくださいます。

そうなんですね!それはとても盛り上がりそうですね!

他には、10月末には地元の小学生が参加してくれるハロウィンウォークも開催され、仮装をした300人ほどの子どもたちが神社まで歩いてきてくれます。みんなお化けなどハロウィンによく見るような仮装だけでなく、武士の格好や好きなアニメキャラの仮装をしている子もいて、とても楽しいです。

ハロウィンと神社という普段なら交わらなさそうな2つが交わっていることがとてもユニークで面白いですね!子どもたちも300人も集まってくれるなんてすごいです!そういったことをきっかけに子どもたちに神社がどんな場所であるか、知ってもらえるといいですね。

実は、私自身、中学生の頃に初恋の女性に告白したのが神社だったんです(笑)今はそういうことはあまりないのかもしれませんが、古く昔は神様の前で結ばれたいという信仰から、男女が結ばれることもありました。現代はスマホ1つあれば直接口で言わなくても相手に気持ちを伝えることができますが、ぜひ直接相手に気持ちを伝える場として、そしてその後はデートの場所としても神社を利用していただければ嬉しいです。

【神社にまつわるエピソード】

神からの目隠しに築かれた300mの土手

上之村神社の南側に長く続く土手。かつては300mほどもあったと言われていますが、それは水害の被害に遭ったことが理由ではありません。かつて忍城城主だった成田家時が御神前を通過する際、突然葦毛の馬が嘶き家時は落馬してしまいます。

神様の前で落ちるなど縁起が悪いと考え、地元の人々に何かの祟りかと聞くと、「正面に久伊豆大明神、東に大雷権現があり、この神様たちは葦毛の馬に乗ることを嫌っているのだろう」と言われ、神威を恐れた家時は葦毛の馬を神馬として神社に奉納し、神社の前を馬で通ることは恐れ多いと考え、神様から見えないように300mもの長い土手を築いたと言われています。それ以来、成田氏は葦毛の馬を飼うことはなかったそうです。

大雷様が諫めた“社領争い”

かつて、上之村の成田廓(ぐるわ)の熊野大権現様と、上川上の十二所廓の権現様(現伊弉諾神社)が、領地の境を巡って争い、一晩のうちに境の堀を担い、相手の社領ふかっくに堀を置くことから堀は何度も移動し、境が決まらない状態でした。

それを見かねた大雷様は、その争いを仲裁するため自分の杖を倒し、その杖が倒れた場所が双方の社領の境であると決めました。その話に双方も納得し、それ以降堀が移動することはありませんでした。現在、成田廓と十二所廓の境にある堀は、この時に大雷様が決めたものだと言われています。

今後の展望

現在、神社の価値は少しずつ失われつつあります。かつて日本人の中に当たり前にあった神社の位置づけから少し離れたものになってきています。これは豊かな時代となった現代では仕方のないことでもあります。生き抜くために生きていた時代の人々はきっと何とか神様がいなくても生きられるような時代を標榜したでしょう。現代はその思いが叶ったとも言えます。しかし、あらゆるものが機械化し合理的となった世の中が本当に幸せなのかは考える必要もあるでしょう。

できない事や叶わない事、思いどおりにならない事を神様という人間以上の目には見えないご存在を感じ、お参りすることで上手くいくという安心感を得るための場所として、神社は今後も必要であると感じます。その価値をこの先もずっと繋いでいくことが我々総代の役目だと思っています。

そして、この先この国で有事が起こった際に人間性を担保するものは何かと考えた時、それはやはり神社やお寺のような伝統的な施設です。神様にお祈りしたのだから大丈夫だと、人々が安心できる場所として機能していく必要があり、そのための整備をこの先も進めていきたいと考えています。

インタビューまとめ

この度お話をお聞きした宮司様は本当にとても陽気な方で、お話も面白く話していて楽しいと感じられる宮司様でした。心理カウンセラーとしても活動される中で感じる、日本人の特徴や日本人と神様の歩みについても話していただき、どのお話もとても興味深く、共感できるものでした。

宮司様がおっしゃるように、神社は現在「なくてはならないもの」ではなくなりつつあるのかもしれません。ですが、多くの人が年が明ければ初詣に出向き、子どもが生まれればお宮参り・七五三をしないという方はいるでしょうか。きっとほとんどいないと思います。赤ちゃんが無事に産まれますように、元気な子に育ちますように、この先一年見守っていてくださいと多くの人が祈り、それによって安心感を得ていることは間違いありません。大切な人へは御守りを贈り、その人の無事や祈願の成就を願う。それは、きっとこの先もなくならないこの国独自の文化です。

もしも、神社やお寺という場所が無くなってしまえば、きっと人々はたちまち不安になるでしょう。普段は意識しないかもしれない。そこにあって当たり前の存在かもしれない。ですがそこには、人々を見守る神の目があり、その神に願いを掛ける人々の真摯で純粋な思いを確かに感じられるはずです。夏の暑さを感じながら、あるいは夏が過ぎ涼しくなる時、熊谷の地で静かに祈ってみてはいかがでしょうか。

上之雷電神社 アクセス情報

住所:〒360-0012 埼玉県熊谷市上之16

TEL:048-527-0885

Mail:info@k-raiden.jp

URL:https://www.kaminomura.me/

コメント