和歌山と言えば、世界遺産でもある高野山や海沿いに広がる白浜温泉、アドベンチャーワールドや和歌山城など訪れるべき観光スポットに溢れた地です。その一つに有名な熊野三山・熊野古道があります。熊野三山とは熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の3社を総称した呼び名で、そこへ続く道を熊野古道と呼びます。熊野信仰は全国的にも有名で、国内のみならず海外から訪れる方も非常に多い場所です。

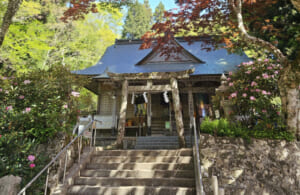

今回は、熊野三山の一つである熊野本宮大社の宮司様へインタビューを敢行し、この神社ならではの特徴や由緒、そして熊野が「よみがえりの地」と呼ばれるようになった所以などについてお聞きしました。

熊野本宮大社とは

多くの神社を語る上で欠かせないのが、神仏習合の歴史との関係性です。明治に入り神仏分離の流れが起こった際、それまで神と仏を一体としてお祀りしていた神社やお寺でも神と仏を別の存在としてお祀りし、その流れは現在まで受け継がれています。

ですが、熊野本宮大社では神仏習合の歴史が現在でも色濃く残されており、各御祭神にも仏名を冠するなど神仏が一体となっていた歴史を感じることができます。創建は紀元前33年と言われ、実に2000年以上の長い時を刻んできました。

明治の大水害で被害に遭った際、現在の場所にお社が遷りその遷座には非常に多くの方が携わり、現代でも考えられないようなスピードで復興を果たしました。日本人が元来持っている再建力と愚直に作業をこなす精神、そして熊野の地をまた人々が心を安らげる場にしたいという強い思いが短期間での復興に繋がりました。そういった歴史から「よみがえりの地」としても知られ、今日も変わらず多くの人々が参拝に訪れ、新たな気持ちで未来へと歩み出しています。

【熊野本宮大社 特別インタビュー】

熊野は「よみがえりの地」というだけではなく、金融業や旅行業の始まりの場所とも言われており、2000年以上の時間の中にはさまざまな出来事がありました。

この地には国や宗教も異なる人々が多く足を踏み入れ、価値観は異なっても皆が世界の平和を願いながら熊野古道を歩いています。

神仏一体の流れをいち早く取り入れ、今もその形を守り続ける神社の魅力、そして八咫烏との関係についても詳しくお届けします。

創建から2000年以上。大災害から短期間復興の歴史も。

編集部

編集部本日は和歌山県田辺市本宮町に鎮座されている熊野本宮大社様へのインタビューです。まず、こちらの神社の歴史や創建のご由緒をお聞きできますか。

創建は今から2057年ほど前の紀元前33年、第10代崇神天皇(すじんてんのう)の時代と伝わっています。御祭神は熊野三山に共通する十二所権現と呼ばれる12柱の神々です。熊野三山とは和歌山県に位置する熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の3つの神社を総称した呼び方で、それぞれ12柱の神様が鎮座していますが中心に来る神と仏、縁起やその成り立ちは異なります。当社では家都御子(けつみみこのおおかみ)、一般的には素戔嗚尊(すさのおのみこと)として知られている神様が主祭神となります。当社は奈良時代に仏教を取り入れ、神と仏の一体をいち早く示した場所です。神仏習合の流れが現在でも根底にあり、明治に入り神仏分離が起こった後も神=仏としてお祀りし、それぞれの神様にも仏名を冠しています。

神仏分離の際に神様と仏様が分かれる事例はよく聞きますが、こちらでは現在もその流れが残されているんですね。速玉大社・那智大社についても簡単にお聞きできますか。

新宮市にある熊野速玉大社は第12代景行天皇(けいこうてんのう)の時代に鎮座し、熊野那智大社はさらに時代が下がって第16代仁徳天皇(にんとくてんのう)の時代に創建され、那智勝浦町に鎮座しています。このように創建場所も時代も大きく異なりますが、奈良時代に仏教が伝わり神と仏を共にお祀りするようになったことをきっかけに3社は結び付きが深くなり、熊野三山と呼ばれるようになりました。当社では、素戔嗚尊・阿弥陀如来、そして速玉大社では伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と薬師如来が、那智大社では伊弉冉尊(いざなみのみこと)と千手観音をお祀りしていました。明治の神仏分離まではそういった状況で、お寺に関する行事などは現在それぞれの神社でその名残を残しながら執り行われています。他の神社との違いは、そういった神仏習合の名残が今現在も色濃く残っているという点です。参拝される方もお寺の宗派を問わず来られ、神仏の一体を示した場所へ特別な思いを馳せながら来られる方も多くいらっしゃいます。

熊野三山の名はもちろん知っていますが、それぞれの神社でそういった違いがあるとは存じ上げませんでした。またこちらの神社は有名な一遍上人(いっぺんしょうにん)とも関係が深いとお聞きしました。

一遍上人は時宗(じしゅう)を開祖された僧侶で、現在の愛媛県にあたる伊予国の河野氏水軍の一族でしたが、人々が亡くなっていく様子に胸を痛められ「自分は武士ではなく亡くなった人々を葬りたい」という思いで出家されました。一遍上人は本宮大社に来られて熊野大権現からお言葉を頂き熊野から念仏踊りをしながら全国を行脚し、時宗を広めました。そして、九州の太宰府や長野へ赴かれ、最後に熊野へ来られて時宗の総本山である清浄光寺(しょうじょうこうじ)が創建されました。

熊野大権現のお告げを受けて時宗を広められたんですね。神社の場所について、創建当時から場所は変わっていないのでしょうか。

創建当時は、現在の場所から約300m離れた場所に鎮座していたと言われています。当時の社殿は熊野川、音無川(おとなしがわ)、岩田川(いわたがわ)という3つの河川の中州にありました。ですが明治22年7月に起こった大水害で御社殿は一部倒壊し、今ある3棟の御社殿は傾いた状態で残ったため一度解体して現在の境内地に移築して遷座しました。人は誰しも慣れ親しんだ場所や住み慣れた場所・建物などに思い入れがあるものですから、恐らく当時の人々も同じ場所に再建したいと願われたと思いますが、思い切って違う場所への再建を決断しました。そして、将来的に懸念される問題に関して当時の宮司や神社関係者が一つとなり社殿復興に尽力されました。

大災害は現代でも日本人にとって生活と切って離せない問題です。当時の人々は現代人よりも更に土地に対する思いは強かったと考えられますが、それでも同じ場所での時間をかけての再建より、違う場所での早い復興を考えられたんですね。壊れてしまった社殿は全て再建されたのでしょうか。

御社殿には12柱の神々が鎮座されており、現在は素戔嗚尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊、そして天照大御神の4つの神様が鎮まっているお社がこちらへ遷座しています。残りの8柱の神様は伊弉諾尊、伊弉冉尊の子どもである御子神で、その御子神様が鎮まっていたお社は全壊してしまったのですが、この場所に復興することができず元の場所に石の祠を作り、その中に神様を合祀してお祀りしています。当時の人々に、この地をまた安寧を祈れる場所として早く復興させたいという思いがあったからこそ、神社も町もきっちりと復興できたのだと思います。そして驚くべきはその復興にかかった年数ですが、当時は重機もなければライフラインもありません。人の力と知恵だけだった時代に、復興にかかったのはどれくらいだと思われますか。

全く想像もつきませんが、さまざまなツールが揃っている現代でも復興までには10年はかかります。当時であれば早くても30年、もっとかかったのではないでしょうか。

そう思われますよね。神社に来られた方にもこのお話をすると皆さん「どれだけ早くても10年、30年~50年くらいはかかったのでは」と言われるのですが、何と驚くべきことに復興までの期間はたった1年8ヶ月だったんです。

本当ですか!?そんなことがあり得るのでしょうか…。

私も信じられないのですが、これは色々な資料や書面にも残されている事実なんです。どういう力かは分からないのですが、私は日本人が元来持っている強さと再建能力だと思っています。記録によれば一つの建物の再建に7000~8000人ほどの人々が関わっており、今で言うボランティアのような方々も全国から集まり、1つのお社の復興に多くの方が関わったと考えられます。

それにしてもとんでもないスピードですね!

本当に考えられませんが実際にやり切っているんです。復活や再生、よみがえりと言われる所以はこういった人々の力にもあると思います。水害が起こったのは明治22年7月、そしてこの場所に遷座し境内地も全て整えて遷座祭が行われたのが明治24年4月です。その期間の間に再建・復興したわけですから、本当に当時の皆さんの能力には頭が下がります。

“よみがえり”を願う地・熊野。過去・現在・未来を見つめる場所。

熊野三山は全国的にも有名であり、熊野という土地自体も知られていますが、熊野はどういう土地でしょうか。

近年さまざまなメディアで取り上げられていますが、熊野は「よみがえり・再生」の地と呼ばれる場所です。その由来は神仏の性格、神社で言えばご神格、お寺で言えば仏徳(ぶっとく)というようにそれぞれの神と仏の性格を基にしたものだと言われています。当社の素戔嗚尊と阿弥陀如来は来世を司る神仏であり、未来への願い事を掛ける神仏だと言われています。そして速玉大社の伊弉諾尊・薬師如来は過去に歩んできた道のり、人のそれまでの生業や生き方を確認する神仏だと言われています。そして那智大社は現世です。今現在、自分はどういう立ち位置にいるのか、これから何をしようと思っているのかなど現状の思いを確認する場所と言われています。3社合わせて過去・現在・未来ということで、それが「人生よみがえりの熊野」という表現に繋がっているのだと思います。自分が生きながらよみがえっている、過去と未来を見て自分はどうすべきかを考える空間がこの場所だと言われています。

人生を見つめ直し、これからの未来を考える場所ですね。とても心が洗われそうです。

かつては亡くなられた方の魂が熊野に還るという信仰もありましたし、自分たちの先祖や亡くなられた方は熊野で清浄され天高く召され、また新たな命を頂いて世に現れる、そういった思いを持つ方が明治くらいまでは多くいたようです。時代が変わっても今なお、命の尊さなどを感じるときに熊野へ行ってよみがえろう、大自然に抱かれてよみがえれたらという思いで来る人は多いんです。

皆さんそういった場所だと認識されているんですね。

友人から聞いたり雑誌で見かけたり、あるいは旅行会社の人に聞いて、という方もいます。観光だけでなく精神的な気持ちをおいてみる場所として捉える方もたくさんいらっしゃいます。

神社だけではなく熊野にはさまざまな魅力がありそうですが、参拝された方は他の場所も巡られるのでしょうか。

少し離れていますが高野山に行かれる方もいますし、熊野三山へ続く熊野古道で自然の中を歩きながら自分を見つめ直す方もいます。四国のお遍路さんと同じように思われるかもしれませんが、それとはまた違う感覚で熊野古道の山や川、谷などの自然に抱かれる時間を大切にしていらっしゃるようです。最近では海外からの方も多く、自然の中を歩いた先に到達する神社やお寺にご参拝される方が多いのだと思います。

自然と共にある神社、それが熊野三山ですね。

また、熊野はよみがえりなど神秘的な場所であるだけでなく、金融業や旅行業の始まりの場所とも言われています。江戸時代にはお城の入り口にお金の貸し借りをする場所を作り寄付されたお金を蓄え、御社殿などの修繕のためにお金の貸し借りをする、いわば貸付商のような場所を設けこういったことから金融業の始まりの場所と言われています。旅行業については、今で言う添乗員のような女性があらゆる場所で絵解きをしながら、関西や熊野へおいでくださいと活動したことから旅行業の始まりとも言われています。こういった山奥でも斬新な発想をする方はいて、常に次代に向かって色々な表現や行動をしてきた場所です。そういった所以から経済界の方などは現在でも多くお参りに来られます。

さまざまな業界のルーツがある土地ですね。

スペインに「サンティアゴの道」という道があります。これは教会に向かう祈りの道のことですが、一般的にはキリスト教と仏教では宗教観も異なります。ですが、その祈りの形は同じで、サンティアゴと熊野は姉妹提携をしており、正解の平和を願いそれぞれの道を通して友好関係を築いています。熊野三山と熊野古道は「紀伊山地の霊場と参詣道」として2004年にユネスコ世界遺産に登録され、昨年登録から20周年を迎え、サンティアゴの道と熊野古道の両方を歩いて踏破した人数は延べ1万人超、国の数は72か国と言われています。それだけの国の方が熊野に来て自分の生き様を確認し、国は違っても平和を願い、生きていることに感謝をし熊野の自然の中に身をおいて自分を探求されているようです。

国や文化、宗教観が違っても人々が願うことは平和であり、心の安寧なんですね。民族や人種間の問題にはさまざまなものがありますが、根底の思いは共通しているのかもしれませんね。

大切にしてきた八咫烏信仰。雨乞い神事との不思議なご縁も。

では、神社での行事について特徴的なものはありますか。

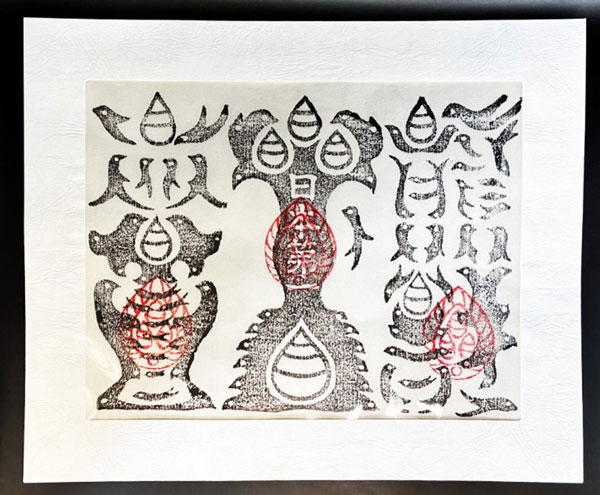

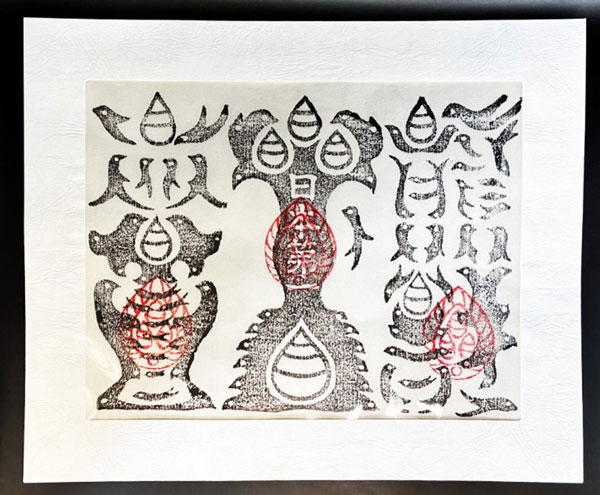

神社でもさまざまなお祭りがありますが、最も知っていただきたいのは、牛王神符(ごおうしんぷ)というものです。熊野は八咫烏(やたがらす)への信仰が有名な土地ですが、熊野三山にはそれぞれ特有の御神符(ごしんぷ=神様の力が宿る紙製の護符)である牛王神符があります。一般には「オカラスさん」とも呼ばれ、カラス文字というカラスでデザインした文字で書かれたもので、カラス文字の数は各神社により異なります。当社の熊野牛王神符は八十八羽のカラス文字によってデザインされ、木版で手刷りされたものです。これは今からちょうど1300年前の天武天皇の時代に調整された護符で、無病息災や命のよみがえりなどの護符として熊野詣の際に多くの方が受けられた御守りです。かつては誓紙(せいし)と言って、たとえば男女が誓いを結んだ時にこの紙に誓いを書いて血判を押したり、戦国時代には大将と配下の武将が一つの戦が終わるまで大将に仕えるという意味で、その戦に対しての誓いを示すために使われたりしていたそうです。

お写真を拝見しましたが、カラス文字は本当に独特なデザインですね。

牛王神符は特に大事で、毎年1月7日に牛王神符の刷り始めの神事があります。素戔嗚尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊の熊野三山の御霊が松に宿るという言い伝えがあります。松には雄松(おまつ)と雌松(めまつ)があり、雄松には素戔嗚尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱の御霊が宿ると言われています。年が明けて元日の午前2時~4時の2時間だけ御社殿の御扉が開きます。その2時間の間に雄松に3神の御霊が宿ります。そして門を閉めて正月の3が日が終わった後に雄松を外して、赤い印に調整します。その印を受けるお祭りが1月7日に行われる「八咫烏神事」というものです。牛王神符は宝印(ほういん)とも言いますが、真ん中の上が素戔嗚尊、左右が伊弉諾尊、伊弉冉尊となっており、両親が子どもである素戔嗚尊を支えているというデザインです。この印を先ほどお話した護符に納めるのですが、1月7日に参列した方だけにお受けいただけるお札もご用意しています。お札は普通一年経つとお焚き上げをしますがこれは一生ものです。お札には直接神様の御霊が宿りますので、その年の素戔嗚尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊の御霊がここに鎮まっているということです。翌年はまた翌年の印を受けることができますので、毎年来られる方もいます。そういった熊野を象徴するような護符を知っていただければと思います。

では、神社にまつわる言い伝えや伝承のようなエピソードはありますか。

伝承というわけではないのですが、元々神社が鎮座していた場所の裏側に熊野川という川が流れています。その奥に山がありその麓にかつて湖がありました。その湖は、入ると生まれ変わる、身の回りで大きな変化が起こる、あるいは竜宮城があるなどさまざまな謂れがある湖でした。そして日照りが続き人々が困っていた昭和31年、当時の宮司が雨乞いを行いました。そしてご祈祷を終え、翌朝の7時から地域の氏子さんが拝殿に集まり、早く日照りが終わりますようにと雨乞いのお祭りを行いました。するとそれまでずっと日照りが続いていたにも関わらず、その日の昼頃に空がにわかに曇り出しざっと雨が降ったそうです。実はその日は私が産まれた日なんです。

すごい偶然ですね!そんなことがあるとは…本当に不思議なことですね。

昔から地元の方に「あなたはすごい日に生まれたんだよ」と聞かされることが多く、母親に聞いてみると本当にそのとおりだということでした。私が産まれる日の御前2時に宮司さんが川のほとりで雨乞いを行い、そして地元の人々が拝殿に集まって雨乞いをし、午後に私が誕生したという何とも不思議なご縁があります。そういった神様とのご縁も感じながら、現在は私が宮司を務めさせていただいています。

今後の展望

昨年、世界遺産登録から20周年を迎え新たなスタートを迎えたため、この先も牛王神符などをはじめ熊野の地がやるべきことを模索しながら他の神社にはできないことをしていきたいと考えています。

神社へご参拝された際には色々なことを考えられると思いますが、その中でこの神社が少しでも人々の生きる力になれればと思います。願いを掛けるという行為は目に見えないことですが、ただ手を合わせるだけではなく来られた方が少しでも「来て良かった」と思っていただけるよう、時間を掛けてでも1つずつ新しいことを推し進めていきたいと思います。

インタビューまとめ

今回は宮司様自らこのインタビューにお答えいただきました。1時間という長い時間にも関わらず、神社の歴史や由緒から熊野という地がどんな場所であるかを非常に流暢に澱みなくお話いただき、私もとても興味を持てるインタビューでした。

熊野がよみがえりの地として知られていること、そして今なお神仏一体を示した場所として人々が特別な思いを抱いて来られていることなど、いずれも私には初めて聞くお話であり、熊野三山と呼ばれる神社が熊野にとって、そこを訪れる人々にとってどんな場所であるかを知ることができました。

訪れた人が少しでも元気になれるよう、この先も熊野三山の一つとしてこの神社らしさを守りながら未来を見据える神社としてあり続けます。

熊野本宮大社 アクセス

社務所:〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮

TEL:0735-42-0009

FAX:0735-42-0753

URL:https://www.hongutaisha.jp/

コメント