桃太郎伝説で有名な岡山県。その県北部に位置する真庭市に1120年の非常に長い歴史を持つ神社があります。ご年配の方だけでなく若い方にも神社に興味を持っていただけるよう、ご祭神をイラスト化するなど様々な工夫をされています。

境内には本殿・拝殿だけでなく、伝説的な厩や出兵されて命を落とされた英霊の方々を祀ったお社もあり、目印となる大鳥居は県下でも2番目の大きさを誇る立派なものです。神社以外にも注目すべき点が多くあるこの髙岡神社の魅力を、神社創建以来初の女性宮司様にお話いただきました。

髙岡神社とは

桃太郎伝説で有名な吉備津彦命の父にあたる「大倭根子日子賦斗邇命(おほやまとねこひこふとにのみこと)」をはじめ5柱のご祭神をお祀りする髙岡神社。創建は西暦904年、現在まで1120年の歴史を持ち全国から多くの参拝者が訪れています。

その特徴は何と言っても見どころの多い境内と、神社独自の様々な取り組みです。龍と蛇に見える枝があるとして話題となった御神木や、数々の摂社・末社があり、商売繁盛や家庭円満、武運向上、子授けなど様々なご利益を受けられる神社様です。宮司様とお母様のお2人で考案されている授与品はどれも愛らしく、求めたくなるデザインのものばかり。さらに、岡山県の神社だからこそできるデニム地を使用した御朱印帳など、実に魅力に溢れた神社様です。

【髙岡神社 特別インタビュー】

有名な蒜山高原(ひるぜんこうげん)と湯原温泉の南に鎮座する髙岡神社。穏やかな周辺環境に囲まれた境内は参拝に訪れる人々を温かく迎え、癒しのひとときを与えてくれます。

冬場でもあまり雪は降らず年間を通して訪れやすい場所で、龍が宿ったとも言われる御神木が話題となってからは全国からそのご利益を受けようと、多くの観光客の方が来られています。宮司様に丁寧に語っていただいたこの神社の楽しみ方をたっぷりとお届けします。

1120年の歴史上、初の女性宮司。ご祭神をイラスト化する工夫も。

編集部

編集部こちらは岡山県真庭市にある神社様ですね。真庭市はどういった町でしょうか。

岡山県の北部にある自然豊かな山間の町です。北部では蒜山高原が有名ですが、その蒜山高原と同じ真庭市にある神社です。蒜山と言うと多くの方は雪が降るイメージをお持ちですが、実はこの辺りはそうでもないんです。神社があるのは真庭市の中でも最南で、雪もあまり降らず過ごしやすい気候です。また、近くに醍醐桜という桜が有名な場所があり、湯原温泉という温泉地へも車で1時間ほどで行くことができます。お隣の高梁市(たかはしし)に隣接する場所で、お越しになる際は備中高梁駅からバスで来ていただくこともできますが、お車でのご来社が一番便利かと思います。参拝に来られる方はほとんどがお車ですが、近年当社の御神木が話題になったこともあり、沖縄や北海道など遠方から参拝に来ていただける方もいて、観光で来られる方は備中高梁駅からバスやタクシーを利用されているようです。

では、まずこちらの歴史や由来についてお聞きできますか。

はい。創建は西暦904年(第60代醍醐天皇延喜4年)に近くの高丸山という山に神様が勧請されたことがきっかけです。その後仁安3年(1168年)に現在地に遷移したと言われており今年で1120年の歴史がある神社です。大嘗会和歌集(だいじょうえわかしゅう)の巳之帖(みのじょう)に、「はふり子が 祈るもしるく 髙岡の 社の神も 君を守れる」と詠まれており、この意味は「祝り子(はふりこ=神職たち)がお祈りをしてくれるおかげで、髙岡神社の御祭神も平和を守ってくれている」というものです。これにより古来よりこの神社が著名な神社であったことが分かります。

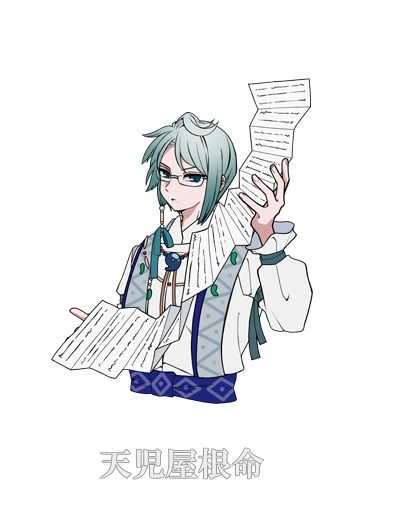

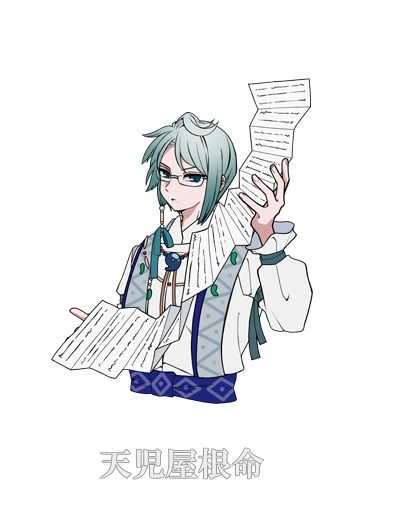

非常に長い歴史のある神社様ですね。パンフレットも拝見していますがご祭神を綺麗なイラストで描かれているのが特徴的ですね!

ありがとうございます。現在当社では5柱の神様をお祀りしており、そのご祭神をイラスト化しています。現代は神社・神様にあまり親しみがない方もいらっしゃいます。そういった方に少しでも分かりやすく伝わればという思いでイラストレーターの方に描いていただきました。そのイラストレーターの方も、ご縁があって当社でご奉仕していただいていたのですが、話すうちにイラストも描いているという話が出て、それならとずっと念願だった、神様をもう少し分かりやすく表現する、という部分にご協力いただきました。

なるほど!おっしゃるように神様は身近な存在とは言えない部分もあると思うので、現代風のイラストで表現していただけるのは興味も湧きますし、とても良い試みだと思います!

私のイメージとその方のイメージを擦り合わせて描いていただきました。最初に描いているのが「大倭根子日子賦斗邇命(おほやまとねこひこふとにのみこと)」という神様で、この神様は桃太郎伝説で有名な吉備津彦命(きびつひこのみこと)の父君にあたる孝霊天皇です。他に、天照大御神として知られる「大日孁貴命(おほひるめのむちのみこと)」、「天児屋根命(あめのこやねのみこと)」、応神天皇として知られる「譽田別命(ほむだわけのみこと)」、武運の神様である「武甕槌命(たけみかづちのみこと)」の5柱の神様をお祀りしています。

とてもよく分かりました。多くの神様をお祀りしているご利益の多い神社様ですね。

昔は5柱の神様をお祀りしていたことから「髙岡五社大明神」と呼ばれていたそうですが、神仏混合が禁じられた頃に髙岡神社となったと聞いています。当社の手水舎は元々釣鐘があった釣鐘堂でしたが、戦時中に持ち出されてしまったため現在は手水舎になっています。

なるほど。先ほど髙岡様で27代目の宮司、とお聞きしましたが女性の宮司さんは珍しい印象です。

実は長い歴史の中でも女性の宮司は私が初めてなんです。

そうなんですね!1000年以上の中で初めてというのはとても名誉のあることですね。

見どころは11箇所!龍が宿る御神木、英霊を祀るお社も。

では、この神社の見どころについてお聞きします。参拝された方にぜひ見てほしいポイントはどこでしょうか。

当社は非常に見どころの多い神社でして、1つずつお話していきますね。まず、1つ目は国道沿いにある大鳥居です。当社の大鳥居は県下で2番目の大きさを誇り高さは約10mです。近隣の方には、鳥居を目にしたことはあっても参拝に来たのは初めてという方も多く、来られる際にはこの大鳥居を目印に来ていただければと思います。次に御神木である平安杉です。樹齢は850年~950年以上と推定されており、平安時代からこの地を見守ってくれています。多くの場合、御神木は境内地の中にありますが当社の場合は境内地に上がる前に皆さんをお迎えする石段の脇にあります。高さは約30m、幹の周りは8.65mで真庭市の天然記念物に指定されています。さらに、生きている杉の木としては幹の太さが県下一と言われています。来られた方にはドンドンこの御神木を触っていただいても良いですよとお伝えしています。

こちらの杉の木は現在かなり話題だそうですね。

はい。御神木の表側に龍に見える枝があり、その反対側には蛇に見える枝があるんです。来られた方には辰と巳、2年分のご利益を得てくださいとお話しています(笑)。

この御神木が話題となるきっかけは何かあったのでしょうか。

きっかけはテレビで紹介されたことです。2023年11月に地元の天気予報番組内の視聴者からの写真投稿コーナーで放映されました。そこから話題になり新聞やSNSでとても盛り上がり、SNSでは同じ年の12月に100万回ほど再生されたようです。

それはかなりの注目度ですね!お写真で見る限りでもかなり龍に見えますね。

ご参拝に来られた方も新聞やテレビで見るよりも龍に見えると言われる方が多いです。後ろの枝と重なり合って角が2本出ているように見えるので、そのポイントを探していただければと思います。蛇に見える枝は、S字型に出ている白い枝で目と口があるように見える珍しいものです。この木は昔落雷があった影響で根元から幹が二股に分かれており、一方に龍が、もう一方に蛇があります。かつては幹と幹の間を覗くと木の精霊である木霊(こだま)が見えると言う方もおられました。私たちの想像の及ばない偶然の産物ですが、本当にパワーを貰える御神木です。

樹齢もさることながら、蛇や龍に見える枝があるその姿にはきっと意味があるんでしょうね。現在、お手入れなどはされているんでしょうか。

いえ、特には行っていません。実はかつて枝打ちなどの手入れをしようと思ったこともありました。そのきっかけとしては、ご参拝に来られた方の中に木の声を聞くことができるという方がいらっしゃり、その方が「この御神木がシクシクと泣いている」と仰られたことです。100年以上前は神社への参拝者も今よりずっと多いものでした。ですが現在は、私も神社に常駐しているというわけではなく参拝者も減っているのが現状です。そういった状況を嘆いて御神木が泣いている、というのも納得ができ、栄養剤の散布や枝打ちなどで御神木に元気を取り戻そうと思ったんです。そして、氏子総代の方で林業を営まれている方にご相談すると「自然のもの、しかも御神木には手を入れない方がいいよ」とアドバイスを頂いたんです。確かに、元々御神木には枝打ちなどをしてはいけないと言われているんです。ですが、枝もポロポロと落ちて、皆さんにも迷惑をかけているし御神木が少しでも長生きできるようにと考えたのですが、それは例えばもう天寿を全うしようとしている方に対して人工的な施術を施して無理に寿命を延ばすことと同じだと言われたのです。自然の命は自然の流れのままでいいと言われ、私も納得することができ枝打ちなどはしませんでした。その後、龍や蛇の枝が現れ話題となったため、もしあの時枝打ちをしていたらこんな風に話題になることもなかったと思います。人も自然もありのままの姿でいることが最高の喜びだと考えています。

写真を撮られた方がテレビ局に投稿していなければ話題になることもなかったかもしれませんよね。そういった様々な不思議な縁がずっと繋がっているんですね。

そうですね。投稿してくださった方も、自分だけがこれを見ているのはもったいない、世の中に広めたいと思ってテレビ局に写真を投稿してくださったようで、何か神がかったことがあるんだろうと思っています。また、神社後ろにある山の頂上に龍王遺跡という龍王様をお祀りしている遺跡があります。奈良時代に造られたと考えられるもので、私の祖父の代まではそこで雨乞いの神事をしその翌日には雨が降ったと新聞記事になったこともあるそうです。岡山県は晴れの国ですから雨乞いをしていたことも納得ですし、神事によるものか分かりませんが、ちゃんと雨が降ったというのも不思議だと感じます。

すごいですね!神様はどこかで見ているのかもしれませんね。

その遺跡の少し先には龍王池という池があり、かつてはそこに赤いドジョウが生息していたと言われています。岡山は雨が少ないので現在も池には水が少ないのですが、雨が降り水が張ると周りを囲む木々が水面に映り、その木々の間から日が差すととても美しい光景になります。そこまで行くには山を登っていただく必要があるのですが、ピンクのリボンを目印に登っていただきたいと思います。所要時間としては上りの道は40分、下りは20分ほどです。

とても神秘的な光景ですね!神社の敷地外にも見どころがあるというのは素敵です。

次に参道です。当社には232段の石段があり、急な上り坂になっていますが、周りを木々に囲まれた気持ちのいい場所なのでご参拝の楽しみの一つになるかと思います。車道で境内まで上がれますので石段ルートか車ルートかお選びください。

次は私がご祈祷奉仕を行う拝殿です。この拝殿の中には、備中松山藩の財政を立て直したと言われる山田方谷(やまだほうこく)という先生が書いた書があります。なんとこの書は、方谷先生が数え年4歳、実際には2歳半か3歳の頃に書かれたものなんです。「天下泰平 国土安全」と漢字で2行にわたって書かれているのですが、とても力強い書です。

お写真を拝見しましたが、本当に力強く生命力を感じる書ですね!そんなに幼いとまず文字を読めませんし、万が一文字を書けたとしてもこんなにバランスよく書けないですよね…。すごい方がいらっしゃったんですね。

方谷先生に関しては、近くに「方谷駅」という駅もあり、全国的にも人名が駅の名前になっているのは珍しいそうです。

次は本殿をご紹介します。本殿は三間四面・若宮造り・高床・二手先様式という建築様式です。柱や壁にとても美しい緻密な細工が施されているのですが、もし次に再建するときにはここまでの細工を施せる大工さんは、現代にはそういないだろうなと思っています。

なるほど…。現代の大工さんにも素晴らしい技術をお持ちの方は多くいらっしゃると思いますが、やはり当時の方の器用さはすごいですね。

そうですね。本当にとても美しい細工なので、少しでも長くこのままの形で保存していきたいと思っています。

6番目は神廐舎(しんきゅうしゃ)です。これは神の馬の厩(うまや)でこの中に木彫りの馬がおり、その馬が日露戦争の際に戦争が始まると飛び出していきいなくなったそうなんです。そして戦争に加勢し日本軍が勝つといつの間にか神社に戻ってきたため、「勝ち馬」と言われています。ぜひこの馬も見てほしいのですが、私は祖父と父から「馬が飛び出してしまうから絶対にこの厩の扉を開けてはいけない」と強く言われているんです。ただ、来年は午年なのでどうにか皆さんにも見て縁起を担いでほしいと思っています。

勝ち馬ですから勝負事や受験生にもご利益がありそうですよね。

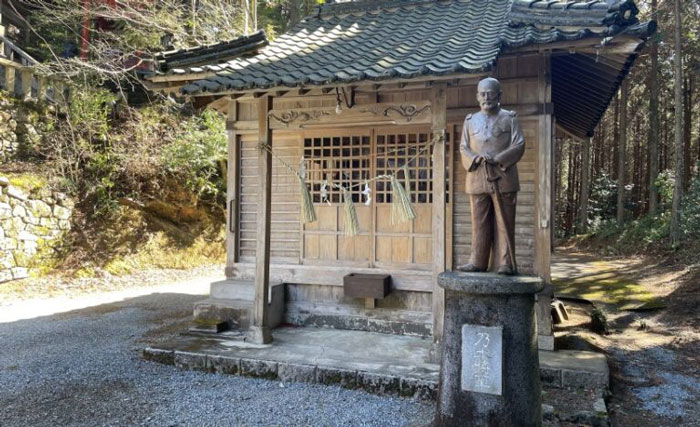

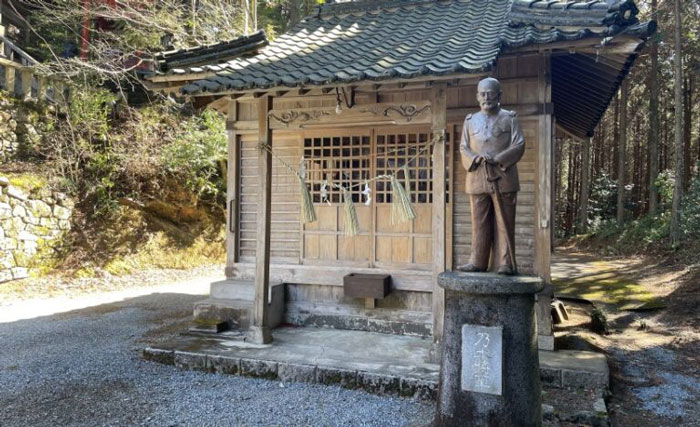

次は本殿の右脇にある建勲神社(けんくんじんじゃ)です。乃木将軍の像が入り口にあり中を覗くと80年前に戦争へ出兵されて亡くなられた氏子の英霊をお祀りしています。また当社には出兵された方のお写真も200枚ほど残っており、毎年春祭の際には共に慰霊祭を行っています。これは県下では珍しいことです。この神社の扉はできるだけ開けるようにしていますので、ぜひ中をご覧になって英霊の方々のお顔を拝んでいただき、世界平和をお祈りしていただきたいと思います。

今なお世界各地で戦火が止むことはありませんし、今年は戦後80周年ですからこれをきっかけにお参りいただくのもいいかもしれませんね。

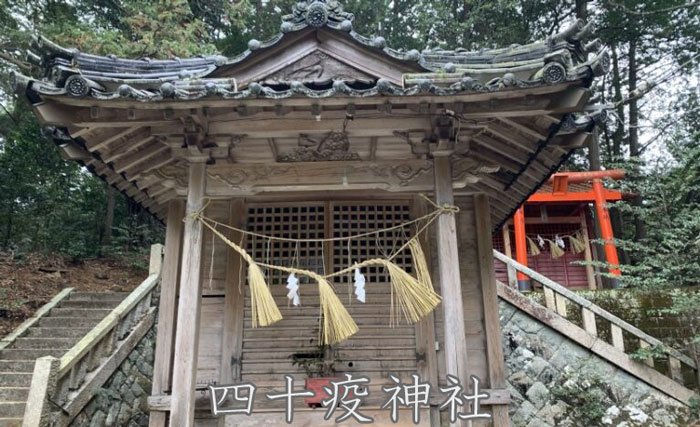

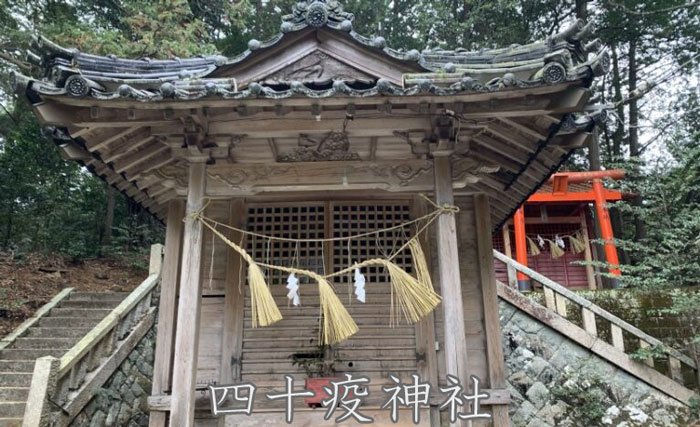

そうですね。そして次は本殿後ろの石段を上った所にある四十疫神社(しじゅうやくじんじゃ)です。速素盞鳴命(すさのおのみこと)をお祀りしており、疫病退散、厄払い、家庭円満、武運向上など様々なご利益があります。その右上には京都の伏見稲荷大社から分祀していただいた商売繁盛の神様をお祀りしています。そして10番目は火軻遇突智命(ひのかぐつちのみこと)という火の神様をお祀りしている火之御崎宮(ひのみさきぐう)という神社です。そして最後は手水舎の奥にある絵馬殿です。ここには絵馬を飾っており虚空菩薩(こくうぼさつ)という現在は姿を変えて神様になっている菩薩様をお祀りしている虚空蔵堂(こくぞうどう)があります。氏子の方がよく言われるのは、この菩薩様は耳がよく聞こえる神様だそうで、その耳で参拝された方の願い事を聞き知恵を授けてくださる神様です。悩み事や心に思っていることがあれば、この菩薩様にお祈りして知恵を授けていただくのもよいのではないかと思います。見どころのご紹介はこれで一通りとなります。

とても詳しくありがとうございます!見どころが多いのも素敵ですが、1つ1つのエピソードが濃い内容で、とても楽しめそうな神社様ですね。

ありがとうございます。この神社に来ていただければ色んな神社を巡ったような気分になれると思います。

それぞれの行事に一工夫を。地域との交流を絶やさない神社。

では、地域の方との交流についてもお聞きします。地域の方が参加される行事や例祭などはありますか。

たくさんあります!1月1日の元旦祭、4月19日の祈年祭(春祭)、旧暦の6月末に近い週末に行われる夏越祭(なごしさい)、10月第三日曜に行われる例大祭、11月23日の新嘗祭があります。春祭の際には先ほどお話した慰霊祭も行っており今年は戦後80年ということもあり地元のテレビ局に取り上げていただき、氏子の遺族会の方にも参列していただきました。夏越祭では茅の輪(ちのわ)を作り、茅の輪くぐりで半年間の罪穢れを祓います。また、人形と書いて「ひとがた」というものを用意しておりその人形の裏に干支と願い事を書き、ご利益を授かりたい体の部分を撫で、息を吹きかけて賽銭箱に置いていただきます。そして夏越祭の最後にお焚き上げをすることで、罪穢れを祓うことができると言われています。

多くの行事に地域の方が参加できるのは素敵なことですね!

元旦祭はお正月の1日~5日頃まで祈念させていただき、年初めのご祈祷や厄払いのご祈祷をする方が多いです。元旦祭では1日の11時~毎年「福撒き」と言って福餅を撒く行事をしています。

単純に元旦祭を行うだけでなく、神社独自の取り組みもされているんですね!

そうですね。また、今年の5月3日と4日のGWに私が境内をご案内するツアーを初めて実施しました。3日はツアーの最後に拝殿に上がっていただきお清めをさせていただきました。こちらは30数名の方にご参加いただき、皆さん関心が高いなと感じました。4日は一緒に竜王遺跡に上るイベントを行い、私も息子も一緒に登り、登った先で皆さんと遺跡を掃除して拝礼をしました。こちらは10名ほどのご参加でしたが、年末のシーズンに向けて希望される方々とまた登りたいと思っています。こういったことはあまり大規模な神社様だとできないと思うので、当社ほどの規模の神社ならではの行事だと思っています。その時の様子は当社のホームページとインスタグラムでもご紹介しているので、ぜひご覧ください。

素敵な試みですね!神社の方に直接ご説明いただける機会はそうないと思いますので、貴重な機会だと思います。ホームページでお写真も拝見しましたが、本当にとてもたくさんの方が参加されていますね。お子様も多く、賑わった行事なんだなと分かります。大人の方にとっても良い運動になると思います(笑)

そうかもしれません(笑)。ちょうどGWだったので「どこか行きたいけれど、どこも混んでいるしそれなら神社で少し癒されながら、珍しい行事に参加してみようかなと思って来ました!」とおっしゃる方もいました。お子様は道中でカエルを捕まえたり木に触れてみたりと自然を感じる体験ができたことも、子どもさん連れの方には良かったようです。

お子さんにとっては特に「神社ってどんな所?」とよく分からない部分もあると思うので、それを知れるとても良い機会だと思います。ぜひこの先も続けてほしいです!

女性ならではの優しい授与品。岡山ならではの“デニム地の御朱印帳”も!

真庭市は岡山県の北部ということですが、観光客の方はいらっしゃるのでしょうか。

大勢の日本人の方々にご参拝いただいております。ただ、外国人の方はあまり見かけない印象です。ですが、以前に学校で英語講師をされていた方が帰国される前に当社へ来られたことがありました。その方は私が当社のインスタグラムに投稿した鈴を求めに来られたようでした。先ほど話したご祭神のイラストの中で、神様がそれぞれ勾玉を付けているんです。緑やピンクなどそれぞれ色も違っており、その勾玉に合わせた鈴の御守りをご用意しています。ご利益も神様によって違うので、鈴も5種類用意しており5種類の鈴の中で自分の願い事に合う物を選んでもらいます。私自身もピンク色の鈴を持っており、ぜひ自分のお好きな物を選んでほしいです。鈴は魔除けの意味もあり音色も良いですから、身に着けていただくのにもちょうどいいと思います。

色々と工夫されているんですね!確かに鈴の御守りは可愛いですし、鞄などに日常的に付けるのにもピッタリですよね。

御守りは私と92歳になる母の2人で「こんな御守りがあったらいいかもね」と話しながら考えていることもあり、どちらかというと女性が求めたくなるようなデザインのものが多いかもしれません。種類としては龍や蛇にまつわるものを主にしていますが、他に子授けの御守り、安産御守り、交通安全御守りなど様々ご用意しております。

どれも身に着けたくなるようなテイストの授与品ですね!

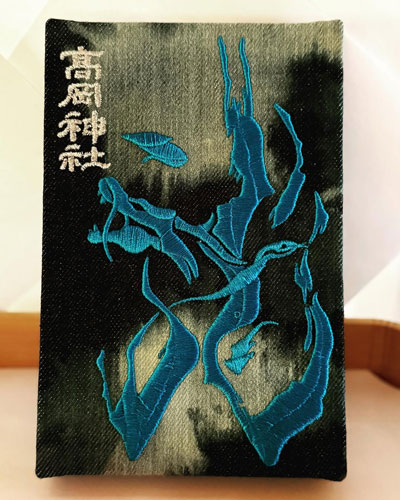

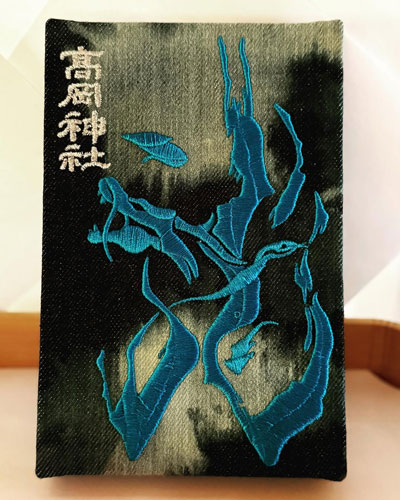

また、これは最近出したものですが限定10冊ずつと決めて御朱印帳を出しました!

それは素敵ですね!限定10冊ずつ、というのは何か理由があるんでしょうか。

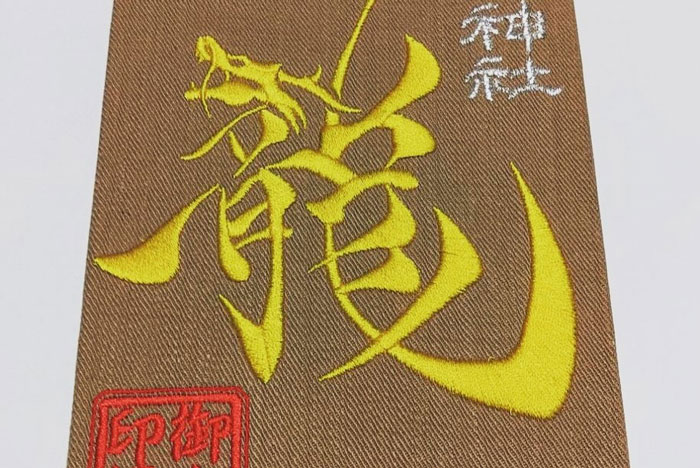

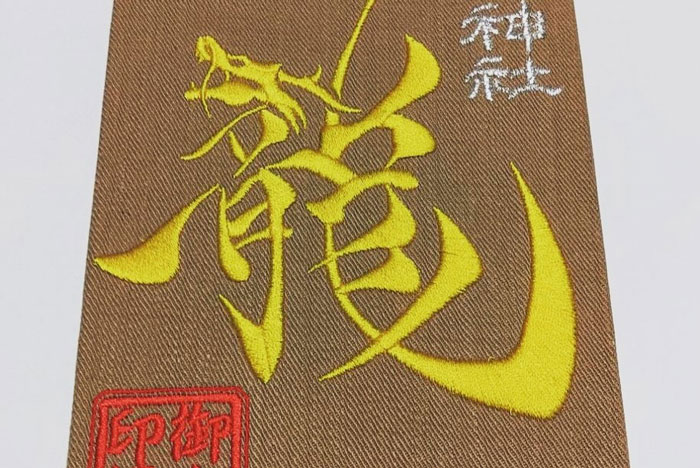

これは御朱印帳のデザインに理由があります。当社では御朱印は書かせていただきますが、御朱印帳は出していなかったんです。ただ、参拝に来られた方からは「御朱印帳はないんでしょうか」と問われることも多く、何か素敵な物を出せたらと考えていました。そこで出会ったのがデニム生地の御朱印帳です。

デニム生地ですか!?それは珍しいですね!

岡山県はデニムが有名でもあります。特に井原デニムというブランドが有名で、その生地を使用してそこに立体刺繡を施し龍をモチーフにした御朱印帳を考えました。とてもかっこいいデザインなのですが、やはり手間がかかるものなので多くの冊数を作ることはできないんです。

とても素敵です!個人的な話ですが、私はデニム生地のデザインの物が大好きなので、御朱印帳を買う時は必ずここで買いたいです!

ありがとうございます!そのデニムもインディゴやブラック、ホワイト、ブラウンなどそれぞれ色も違うんです。本当に世界にこの10冊しかないもので、先日その第一弾としてインディゴ生地に赤い龍の立体刺繍の御朱印帳を10冊頒布させていただいたところすぐに売れてしまいました。

インスタグラムにも掲載がありますね!これはとてもかっこいいです!御朱印帳に見えないですし、家に飾っておきたいくらいかっこいいデザインですね!

そんなに褒めていただけて嬉しいです!やはりデニム生地は岡山県特有のものですし、その生地を活かした何かをと考えていたので実現できてよかったです。

【神社にまつわるエピソード】

<女性に守られ、女性を守る勇ましき伝説>

昔、神社が火災に遭った際、ある女性の方が神様を抱いて助け出してくださったというお話があります。それ以来、神様が「女性の守り神になりましょう」とおっしゃられたという言い伝えがあります。

女性で最も大変なことは出産であるため、この神社は安産・子授けの神様としても知られています。髙岡様自身も祈念した後にお子様を授かり現在子育ての傍ら神職に奉仕されているため、祈願の恩恵を身をもって体感されています。

今後の展望

1120年間受け継がれてきた髙岡神社で髙岡という姓で宮司を司っている限り、この後どう受け継いでいくか、この立派なお社をどう後世に残していくかは1つの課題だと思っています。このお社を残していくためにはご参拝に来ていただいた方が気持ちよくご参拝いただける場となるよう、整備をしていきたいです。また、宮司と話すことで癒されることがあるなら、ぜひ様々なお話をさせていただきたいです。

安産や子授けの神様でもあるため、悩まれている方はご祈念に来ていただき、御神木に触ってそのご利益を受けてほしいと思います。神社が皆様にとって安らげる場となる雰囲気作りを進めていきたいです。

インタビューまとめ

インタビューにお答えいただいた宮司の髙岡様は、とても朗らかで気さくな方でした。お子様のお話などもしていただき、きっと参拝される方にも温かい雰囲気で話されているのだろうと感じました。「神社に来られた方が心を安らげる場所となるように」という思いで日々の神職にあたられ、少しでも長く、現在の神社の姿を守ろうと尽力されています。

お話いただいたようにこの神社には実に見どころが多く、来られた方が1日楽しめるような神社です。宮司様発案の境内案内ツアーや、例祭における皆様が参加しやすい工夫など、地元の方だけでなく様々な地域から来られた方を受け入れる環境が整っています。温かみのある授与品や、多くのご利益など、一度ならず二度、三度と訪れる価値のある神社様です。

髙岡神社

住所:〒716-1422 岡山県真庭市上中津井2999

TEL:0866-52-3659

URL:https://takaoka-jinja.com/

コメント