かつて武蔵国(むさしのくに)と呼ばれた場所に、国の守り神として崇敬されていた神様がいました。神の名は「大國魂大神(おおくにたまのおおかみ)」。武蔵国に住む人々に生きるための知恵と技を授け、国の太平を守り続けてきました。その大國魂大神をお祀りする神社が、東京都府中市にある大國魂神社。

創建はなんと西暦111年。1900年以上という長い歴史は都内でも有数です。地域の方との交流が非常に盛んで、年間で催される行事はなんと400以上。365日を超える行事が開催されるとても活気のある神社です。神社の方自ら「地域の方あっての神社」と仰るほど、地域の方との結びつきが強いこの神社の魅力について、ご担当者様にたっぷりとお話を伺いました。

大國魂神社とは

日本で稲作が始まった弥生時代。同じ頃に創建された大國魂神社。武蔵国の大國魂大神をお祀りし、商売繫盛や縁結びの他、お子様の成長を願われる方など様々な方がご利益を求めて参拝される神社です。1900年以上という遡るのが難しいほどの歴史を誇り、度々火災に遭いながらも創建当時から同じ場所で府中の町を見守ってきました。

本殿は300年以上前の江戸時代に建てられた物が今も残っており、都の有形文化財にも指定されています。神社から駅へ続く天然記念物であるケヤキ並木は、東京五輪の競技コースにも採用されるなど、魅力あふれる神社です。GW中に開催される、神社最大の「くらやみ祭り」は府中市の風物詩としても親しまれ、多くの方が見に来られます。

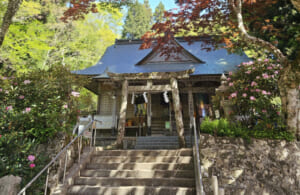

神社内には摂末社も多く、受けられるご利益も多数。境内には緑も多く、町中のオアシスのような場所として楽しんでいただける神社です。

【大國魂神社 特別インタビュー】

お宮参りや七五三はもちろん、結婚式など人生の節目で利用され地域の方の成長を見守ってきた大國魂神社。府中市の氏子神社でもあり、現在も地域の若い方を中心に崇敬会が存続しているなど、活気に満ちています。

多くの将軍にも崇敬された歴史がある由緒ある神社です。地域の方にはもちろん、全国各地から多くの方にご参拝いただきたい、そんな神社の方の思いをお届けします。

その歴史は1900年以上。武将にも愛された伝統ある神社。

編集部

編集部こちらは東京都府中市にある神社様ですね。とても境内が広く社殿も立派で見応えがありますね。

ありがとうございます。当社の御祭神は大國魂大神様です。かつて、現在の東京、埼玉、神奈川の一部は武蔵国と呼ばれていたのですが、大國魂大神はその武蔵国の守り神として親しまれていました。大國魂大神が武蔵国を開拓し、そこに住む人々が豊かに暮らすための知恵や様々な技を授けた神様だと言われており、そういった縁から武蔵国の神様として知られています。現在では厄除け・厄払いのご祈祷に来られる方が多く、お子様のご成長を願ってお宮参りや七五三で来られる方もいますが、出雲国の大国主神(おおくにぬしのかみ)と同じ神様であると言われており、縁結びのご利益もあるとも言われています。また当社は、総社(そうじゃ)という種類の神社でもあり国中の神様が一緒にお祀りされているという特徴があります。

そういった背景があるからこそ、これだけ社殿も立派なんですね!

お宮参りなどは時期を問わず一年中たくさんの方にご来社いただいています。また安産祈願の方も多いです。当社の境内に「宮乃咩神社(みやのめじんじゃ)」という、摂社(神社の本社に属し祭神と縁のある神を祀った社)があるのですが、この神社は大國魂神社と同じ時期にできたと言われている古い歴史のある神社です。かつて鎌倉時代に源頼朝の奥さんである北条政子が安産祈願の為に使いを使わせたと言われており、そういった縁から安産祈願にもご利益があるとされ多くの方が祈願に来られています。

人生の様々な節目に立ち会えるというのはいいですね。結婚式も数多く執り行われているんですね。

そうですね。結婚式については、式から会食まで全てを行えるということで毎週執り行われています。人生の節目はもちろんお正月にも多くの方が厄除けや家内安全をご祈祷に来られています。

では、神社の歴史や由来についてお聞きできますか。

創建は西暦111年と言われていますので、現在まで1900年以上の長い歴史のある神社です。これだけの歴史がある神社は都内でも有数でかなり古い神社です。

1900年以上前というと日本では弥生時代になるかと思いますが、日本の始まりの時期とあまり差がない時からある神社、というのはすごいですね!創建当時から場所は変わっていないのでしょうか。

そうですね、創建時から現在と同じ場所です。大國魂大神の御神託(神が人・物などを通して神の意志を知らせること)があり建てられた神社ですが時代が進み平安時代頃には武蔵国という国の括りができ、国府という政治を執り行う場所、国の中心がこの境内の中に置かれました。そういった関係大國魂大神だけでなく武蔵国の国中の神様も合わせて大國魂神社でお祀りするようになったと言われています。

1900年という歴史は非常に長いと思いますが、それが記録で分かっているというのもまたすごいですね。

当社は度々火災にも遭っているので記録に残っている物も多くはないのですが、創建については記録が残っています。

戦禍にも負けず残っているというのはすごいですね。同じ場所であればどこかに1900年前の風景も残っているかもしれませんね。長い歴史の中では武将などとの関わりもあったのでしょうか。

そうですね。この神社は時の将軍など、数々の武将に厚く尊敬された神社でもあります。源頼朝は社殿の修繕や増築を行い、かつては武蔵国の中心だったこともあり徳川家康からは500石の寄贈があったと言われています。

商売の神様も、お酒の神様も。多数の摂末社を抱える、ご利益多き神社。

では、神社の建築や周辺景観の特徴についてお聞きできますか。

現在、神社内で最も古い建築物は300年以上前の江戸時代に建てられた神様をお祀りしている本殿です。一般の方には普段はご覧いただけないのですが、こちらは当時の将軍・徳川家綱の命で建てられたもので東京都の有形文化財にも指定されています。また、参道を北の方面に進むと最寄り駅の府中駅がありその辺りには天然記念物に指定されているケヤキ並木が立ち並んでいます。このケヤキ並木は2021年に開催された東京五輪で自転車競技のロードレースのコースにも選ばれました。春や夏になると鮮やかな緑を味わってもらえる貴重な場所です。

町中でもこうして緑を楽しめる場所があるのというのはいいですね。

境内には先ほど申し上げたような摂末社も多数あり、家康をお祀りした神社や、戦没者をお祀りした忠魂碑(ちゅうこんひ)と呼ばれる石碑もあります。また、毎年11月には酉の市(商売繫盛を祈願するお祭り)を行い、商売繫盛と関係がある熊手をお境内で頒布し商売繫盛・開運招福を祈願しています。境内には商売繫盛の神様を祀る住吉神社・大鷲神社(おおとりじんじゃ)がありお店をされている方などは多くお参りされていきます。

ここまで摂末社の数が多い神社さんは珍しいという印象です。他にはどういった神社があるのでしょうか。

水神社という水の神様をお祀りした神社もあります。府中という地域は水が有名な地域でもあり良い水が採れるということに由来しています。他にはお酒の神様をお祀りしている神社もあります。

参拝された方は皆さんそれぞれの神社を巡っていかれるんでしょうか。

そうですね。境内をぐるっと一周される方が多く、それぞれの神様にお願いをされていきます。お酒の神様については酒造業を営まれている方は毎年お祭りに参列していただいています。

崇敬会も現役で活動中!地域との繋がりはどこよりも深く。

地元の方にとっての神社の存在についてお聞きしたいのですが、地域の方は多く参拝に来られますか。

もちろんです!当社は地域の方あっての神社なので、神社としても地域の方との交流はとても大切にしています。府中市の氏神神社として地域に根付いている神社であり、それぞれの例祭でも地域の方を中心にご奉仕いただき、毎年盛大に行っています。そういったお祭りを中心として地域全体に一体感があると思いますし、地元の青年の皆さんを中心に「氏子青年崇敬会」という会があり、そういった方々の活動や「奉賛会」という大國魂神社を崇敬されている方の会など各会の活動も盛んです。神社としては地域の方はなくてはならないとても大きな存在です。

地域の方と非常に密接に関係している神社様なんですね!神社様からそう言っていただけると地域の方もやりがいがあり嬉しいですね!ホームページで崇敬会のお話も拝見しましたが、とても会の人数が多いんですね!

地域の若い方を中心とした会なのですが、お正月には甘酒などの振る舞い酒のご奉仕をしていただいたり、お祭りの度に手伝っていただいたりと何かとご奉仕を頂いています。6月には、大祓式(おおはらいしき)というお祭りがあり、その際に茅の輪(ちのわ)という茅(ちがや)の素材で作る大きな輪をくぐり無病息災を祈るという神事を行うのですが、その茅の輪を崇敬会の皆さんに手作りしていただいています。

ホームページでその茅の輪を拝見しましたが、とても大きな物ですね!これを手作りというのはかなり大変な作業かと思いますが、どれくらいの期間で作られるのでしょうか…。

これは大体1日あれば作れるものなんです。

1日ですか!?こんなに大きな物を大人数とは言えたった1日でできるものなんですか!?どうやって作られているのでしょうか

まず朝に茅の素材となる植物の採取から始まり、それを組んでいき夕方頃には出来上がるようです。

すごい手早さですね…!慣れている崇敬会の皆様ならではだと思います。多くの地域で神社や寺院様に参拝される若い方は減っていると思うので、こうして地域の方が自ら活動してくださるのはとても良いことですね。年間予定も拝見していますが、1ヶ月の間にも多くの行事が行われているんですね。地域の方とこれだけ交流されている神社様も珍しいかと思います。

ありがとうございます。毎月、境内の掃除などのご奉仕もしていただいており、地域の方との交流はとても盛んに行っています。

伝統という言葉だけではできない事だと思いますので、皆さん神社に対する思いが強いんですね。崇敬会の皆さんはもちろんだと思いますが、一般の方にも愛されている神社様ですね。

そうですね。お祭りの際には海外からの観光客の方もいらっしゃいますし、地域の氏子神社として認識していただいていると思います。

神社での行事・くらやみ祭り

大國魂神社は年間を通して数え切れないほどお祭りが多いことでも有名です。それぞれの四季の風物詩としても親しまれ、いずれのお祭りも賑わいがあります。

最も大きなお祭りはGW中に開催される「くらやみ祭り」。4月30日~5月6日にかけて行われ、一般の方に見て楽しんでいただけるのは5月3日~ですが、神職は4月30日からお祓いの神事が始まり、そこから数々の神事を経て5月5日の神輿の渡御(とぎょ1)に先立ち、その道すじを祓い清める「道清め」を行います。各宮の大太鼓が各町内から随神門内と拝殿前に送り込まれ、1時間ほど打ち鳴らされます。

その後、午後6時~6張りの大太鼓が打ち鳴らされ、お祭りの最大の見どころとなる「おいで」と呼ばれる神輿渡御が行われます。お祭りは5月6日の午前まで行われ、還ってきた神輿を本殿に納め、無事にお祭りが終了したことを報告する祭典を行い、お祭りの終了となります。期間中は50万~80万人ほどの人出があり、町の方のご奉仕が中心となり行われているため、府中市の風物詩のような行事となっています。またお祭りで使用される大太鼓は、祭事で使用される太鼓としては日本最大と言われています。

お祭りの名前でもある「暗闇」という言葉の由来はかつての神輿渡御が始まる時間に由来しています。現在では5月5日の午後6時頃から神輿渡御が始まりますが、かつては深夜0時など真夜中から始まっていました。その理由としては、普段ご本殿にお静まりになっている神様がお神輿に乗り府中の町中を巡るのですが、神様にお目にかかるのは恐れ多いということで、暗い時間に渡御を行い、神輿が出ている間は町中では一切の明かりを消していたことに由来しています。

- ※1 渡御…神輿が出かけること。 ↩︎

その他の例祭

夏には「すもも祭」というお祭りがあり、五穀豊穣や悪疫防除、厄除け信仰のある「からす団扇」「からす扇子」を神社内で頒布し、この扇で扇ぐことで農作物の外注が駆除され、病気が治癒し、団扇や扇子を玄関に飾ることで家内に幸福を招くと言われています。神社ではカラスをモチーフにしたおみくじも用意しており、市民の方に親しまれているお祭りです。

9月には「秋季祭くり祭」があり、神社の参道に約260本の行灯を掲出し夕方頃に神職と巫女が火を入れ、多くの方に楽しんでいただくお祭りです。2月の節分祭では、力士の方や著名人をお呼びして境内で豆まきを行い多くの方にご参拝いただいています。その他、お正月はもちろん様々な例祭で盛り上がりを見せています。

今後の展望

地域の氏子神社として、参拝いただける皆様により快適に気持ちよく参りしていただけるよう整備を進め、神社でのお祭りもより安全安心に楽しんでいただけるものを地域の方々と共に作っていきたいと考えています。地域の方との結び付きを大切にし、お祭りはもちろん日々の神事も大切にしていきたいと思っています。

この先も地域の方に愛される神社であることを願い、神社に興味を持っていただけるよう、神社の歴史などについても多くの方に伝えていきます。都心からのアクセスも良い神社なので、気軽にお越しいただければと思います。

インタビューまとめ

インタビューでは多くの場面で地域の方との交流を語っていただきましたが、そのお話の際には本当に地域の方からのご奉仕に感謝されている様子が伝わってきました。古来より続く貴重な繋がりを現在でも保ち続けていられるのは、神社が地域の方を大切にし愛してきたからこそ、地域の方もその恩を返そうと思いご奉仕いただけるのだと感じました。

都心からのアクセスも良好で、広大な境内でゆったりと参拝していただける神社です。年間を通して多数の行事が行われているため、いつ来てもその活気を感じられる神社で、あなたもご祈祷を受けてみませんか。

大國魂神社 アクセス情報

住所:〒183-0023 東京都府中市宮町3-1

TEL:042-362-2130

FAX:042-335-2621

アクセス:京王線府中駅より徒歩5分/JR武蔵野線・南武線府中本町駅より徒歩5分

URL:https://www.ookunitamajinja.or.jp/

コメント